南京大屠殺84周年:黑白光影中的祭憶

來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2021-12-13 10:10:35

1937年12月13日,,南京城歷經(jīng)家難,、城劫,、國(guó)殤,,是世界文明史上的黑暗一頁(yè),。

1937年12月13日,,南京城歷經(jīng)家難,、城劫,、國(guó)殤,,是世界文明史上的黑暗一頁(yè),。

84年過(guò)去了,,至暗時(shí)刻不曾遺忘。在黑白光影的折射下,,祭憶的脈絡(luò)日臻清晰,。幸存者,、海外華僑華人,、中外學(xué)者、志愿者等群體以不同的方式“打撈”這段記憶,,發(fā)出同一個(gè)聲音:我們要和平,。

談及這段黑暗的歷史是如何走入西方主流社會(huì)的視野,,張純?nèi)缡抢@不開(kāi)的,。

圖為2005年9月9日,,侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀(jì)念館內(nèi),張紹進(jìn)(左一),、張盈盈(左二)夫婦為他們的女兒張純?nèi)绲牡袼芙夷弧?資料照片) 中新社記者 泱波 攝

圖為2005年9月9日,,侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀(jì)念館內(nèi),張紹進(jìn)(左一),、張盈盈(左二)夫婦為他們的女兒張純?nèi)绲牡袼芙夷弧?資料照片) 中新社記者 泱波 攝

12月12日,,在位于江蘇淮安的張純?nèi)缂o(jì)念館內(nèi),,一場(chǎng)以“勿忘歷史 記憶傳承”為主題的云端連線跨越太平洋,,連起黑夜與白晝,。加拿大,、美國(guó)等地華僑華人共同傳承記憶,,祈愿和平,。

“南京大屠殺戰(zhàn)爭(zhēng)記憶在代際的傳承尤為重要,,無(wú)論是在中國(guó)還是海外。”張純?nèi)绲哪赣H張盈盈通過(guò)視頻闡述了傳承歷史記憶的意義,。正是通過(guò)父母,,張純?nèi)绲谝淮沃懒四暇┐笸罋ⅰ?/p>

1995年7月,,張純?nèi)鐝拿绹?guó)只身到南京進(jìn)行實(shí)地走訪,著成《南京暴行:被遺忘的大屠殺》一書(shū),。書(shū)中描寫(xiě)了日軍在南京強(qiáng)奸,、虐待、殺害大批中國(guó)平民的詳情,,改變了西方世界長(zhǎng)期遮蔽南京大屠殺的現(xiàn)狀,。

2004年,,正在美國(guó)求學(xué)的德國(guó)人羅克經(jīng)中文老師推薦讀了張純?nèi)绲闹鳎痼@于書(shū)中描寫(xiě)的慘劇,。羅克沒(méi)有想到,,自己日后會(huì)將其作為研究課題,。

圖為位于南京小粉橋的拉貝故居。(資料照片) 中新社記者 泱波 攝

圖為位于南京小粉橋的拉貝故居。(資料照片) 中新社記者 泱波 攝

“全世界對(duì)二戰(zhàn)時(shí)的猶太大屠殺非常了解,但對(duì)南京大屠殺知之甚少,。我想要更加深入地研究這個(gè)課題,。”如今,羅克成為南京大學(xué)聯(lián)合國(guó)教科文組織和平學(xué)教席研究員,。

歷史真相穿越洲際與大洋,,跨越黑暗與白晝。

到了2015年,,這段民族記憶上升為世界記憶遺產(chǎn),。時(shí)光留下的陰影,在眾人努力下,,漸漸化為和煦的暖光,,照耀著和平前路。

身為南京侵華日軍受害者援助協(xié)會(huì)的工作人員,,每年12月是李雪晴最忙碌的日子,。

李雪晴要幫助健在的老人守住這段記憶,更要撫慰歷經(jīng)劫難的心靈,。幸存老人每每提及這段慘痛歷史,,常常老淚縱橫,但最后都會(huì)反復(fù)念叨:“要和平,,一定要和平”,。

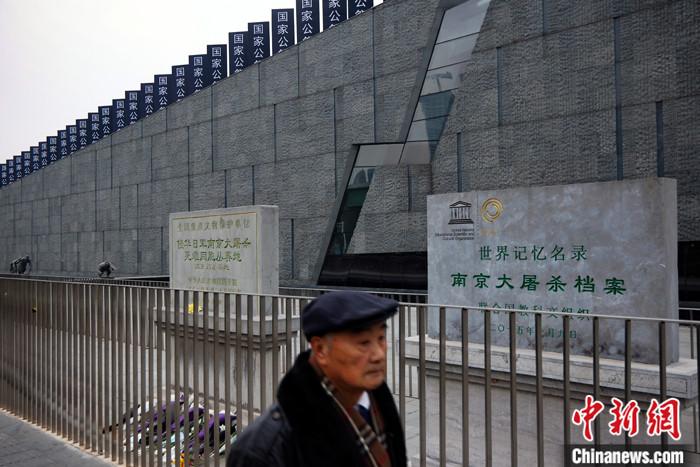

圖為一位老者在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀(jì)念館外參觀。(資料照片) 中新社記者 泱波 攝

圖為一位老者在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀(jì)念館外參觀。(資料照片) 中新社記者 泱波 攝

侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀(jì)念館內(nèi),,年輕一代正用網(wǎng)絡(luò)“時(shí)光播種機(jī)”,,將這段黑暗歷史凝聚成象征和平的白光,灑遍世界各地,。

“95后”工作人員趙美娜是其中一員,,她嘗試?yán)镁W(wǎng)絡(luò)向全世界的人們講述歷史真相,尋求和平路徑,。“傳播和平理念并無(wú)國(guó)界,,構(gòu)建和平環(huán)境亦需久久為功。”

黑白光影下,,不停響起的是祭憶的聲音。

對(duì)于南京大屠殺幸存者群體來(lái)說(shuō),,每年此時(shí),,百感交集。往事并不如煙,。

“我已經(jīng)老了,,但是只要我能動(dòng),就一定要站出來(lái)講這段歷史,。”南京大屠殺幸存者葛道榮說(shuō),。

圖為1927年出生的南京大屠殺幸存者葛道榮。(資料照片) 中新社記者 泱波 攝

圖為1927年出生的南京大屠殺幸存者葛道榮。(資料照片) 中新社記者 泱波 攝

1927年出生的葛道榮如今年逾九旬,,膝下子孫滿堂。10歲時(shí),,他的叔父,、兩個(gè)舅父共三口人被日軍殘忍殺害,。他的右腿被日本兵用刺刀刺傷,留下了永久傷疤,。

葛道榮說(shuō),,自己沒(méi)什么財(cái)產(chǎn)留給子孫,但記憶這份“傳家寶”要世世代代傳下去,。老人身體力行,堅(jiān)持參加各種證言活動(dòng),,把這份帶著痛楚的家族記憶講述給更多人聽(tīng)。

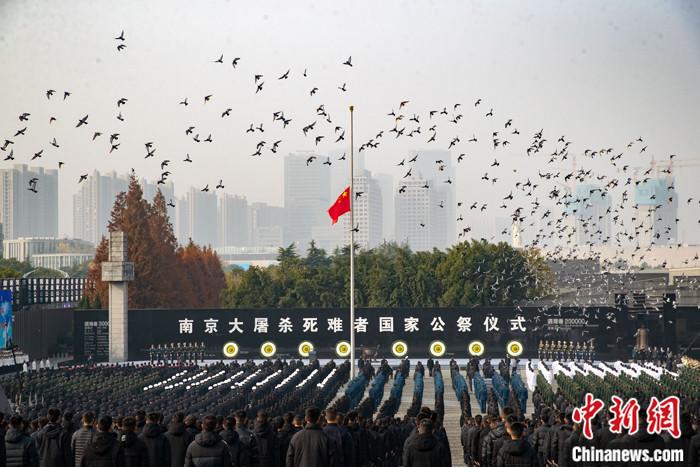

圖為侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀(jì)念館舉行南京大屠殺死難者國(guó)家公祭儀式,。(資料照片) 中新社記者 泱波 攝

圖為侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀(jì)念館舉行南京大屠殺死難者國(guó)家公祭儀式,。(資料照片) 中新社記者 泱波 攝

據(jù)統(tǒng)計(jì),,截至目前,,在南京侵華日軍受害者援助協(xié)會(huì)登記在冊(cè)的在世幸存者僅剩下61人。隨著幸存者凋零,,幸存者的后人正在成為傳播記憶的主要力量,。

今年1月28日,,幸存者楊翠英離開(kāi)人世。楊翠英的女兒楊懷清告訴中新社記者,,母親離世的前一個(gè)月,已經(jīng)把有關(guān)資料都鄭重地交給了家里的后輩,。“我知道,,這是一份重托。現(xiàn)在的孩子們要如何記住這段歷史,?把對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)的控訴和對(duì)和平的呼喚都告訴現(xiàn)在的孩子們,,這就是我們的責(zé)任!”

圖為南京大屠殺幸存者后人在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀(jì)念館內(nèi)參加家祭活動(dòng),。(資料照片) 中新社記者 泱波 攝

圖為南京大屠殺幸存者后人在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀(jì)念館內(nèi)參加家祭活動(dòng),。(資料照片) 中新社記者 泱波 攝

對(duì)于幸存者及其后代來(lái)說(shuō),,每年此時(shí),是祭,,更是憶,;是家祭,也是國(guó)家公祭,。

在第八個(gè)南京大屠殺死難者國(guó)家公祭日來(lái)臨之際,這段家國(guó)交織的記憶再被拾起,,反復(fù)誦念:昭昭前事,更為惕惕后人,;鑒往知來(lái),,方能共祈和平。

責(zé)任編輯:陳曉芳