濰坊創(chuàng)建“東亞文化之都”丨【梅翁憶評】王朝聞:劫后余年人未老

來源:齊魯文化(濰坊)生態(tài)保護(hù)區(qū)服務(wù)中心 發(fā)布時間:2022-05-03 11:40:50

于希寧是我國當(dāng)代卓越的美術(shù)家和美術(shù)教育家,是具有詩,、書,、畫、印,、美術(shù)史論全面修養(yǎng)的學(xué)者型藝術(shù)家,。他在各個藝術(shù)階段的創(chuàng)作,以及他九十多年的藝術(shù)人生,,構(gòu)成了頗具研究價值的藝術(shù)個案,。為助力“東亞文化之都”創(chuàng)建,進(jìn)一步發(fā)掘用好于希寧藝術(shù)資源,,擦亮濰坊名人“名片”,,我們精選了部分專家學(xué)者對于希寧先生不同角度、不同方式的釋讀,,對于全面,、準(zhǔn)確且深入地了解藝術(shù)家,具有重要意義,。

劫后余年人未老

王朝聞

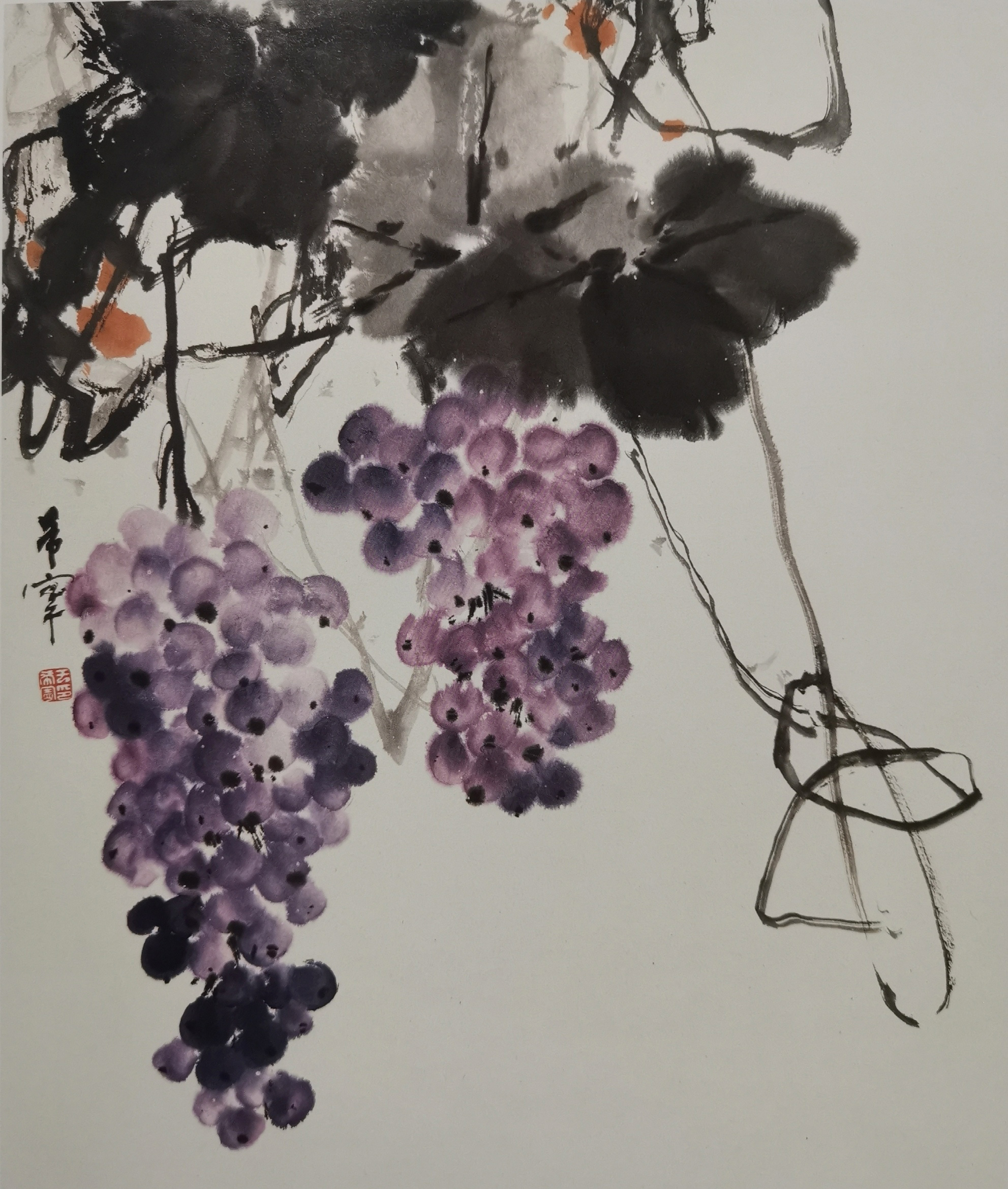

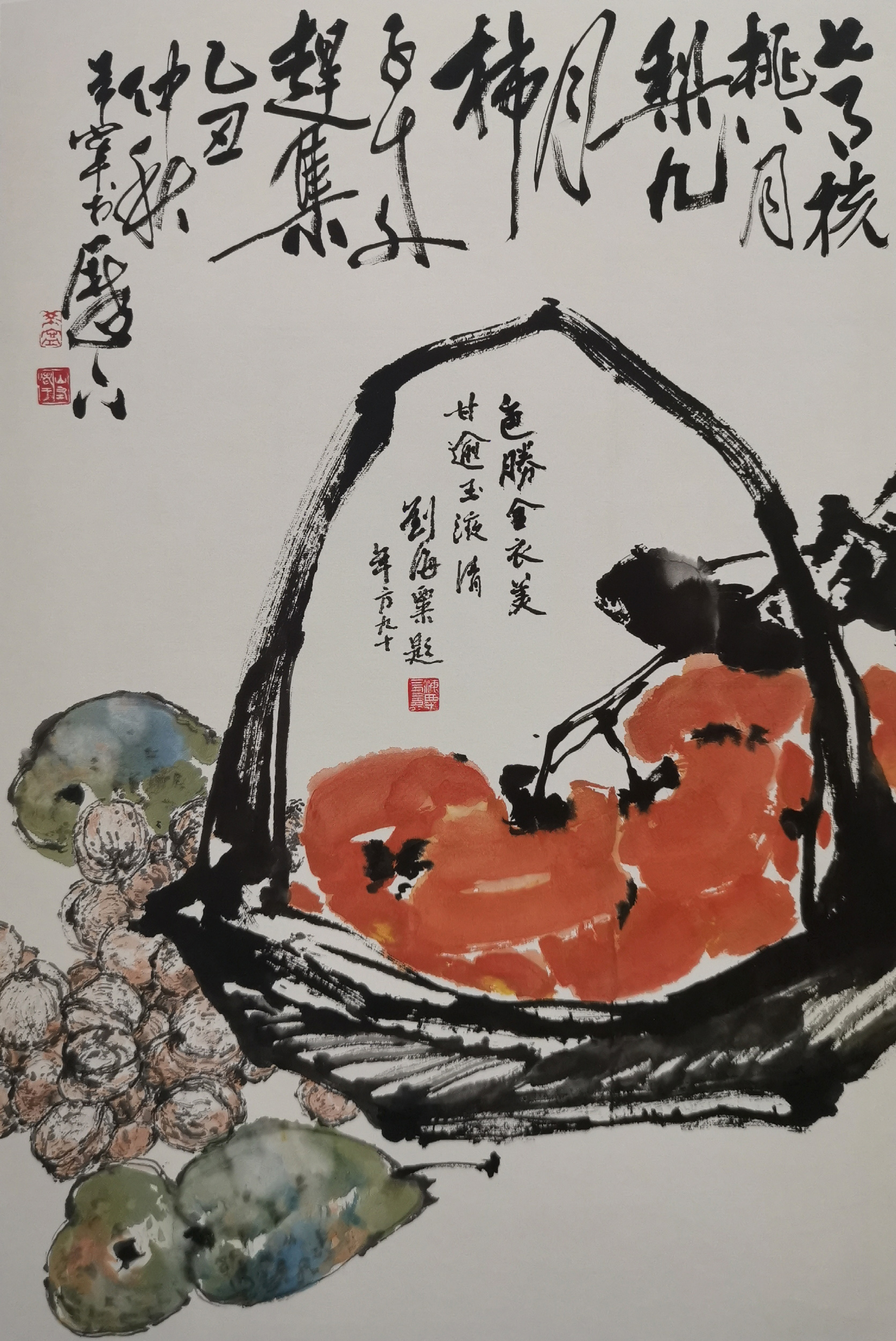

1982年4月,,花鳥畫家于希寧在南京開個展。作品給我的印象很好,,好在意境清新,。白梅、繡球,、扁豆,、藤蘿、玉蘭,、梅竹……畫得格調(diào)新鮮,,有獨(dú)特的境界,,風(fēng)格似黑頭與青衣并舉。當(dāng)時畫家70歲了,,但這些使我覺得他那充滿活力的情趣正當(dāng)壯年,。用他自己的詩句來說,是“浩劫余年人未老”(《清明登雨花臺》),。

老畫家同我們一起看畫,,還開了座談會。在會上,,他說他過去的取材較寬,,后來才逐漸集中到花卉,鳥也少畫了,。畫法是先工筆,、后寫意的,形象是逐漸由繁到簡的,。在從事繪畫的整個過程中,,“變法”的思想沒有間斷過。他說近年來多畫梅,,是“四人幫”逼的——那時只準(zhǔn)畫梅,。他在南方各地,現(xiàn)場觀察了各種梅花,。為了形象富于動態(tài)和活力,,著重畫老梅樹而不著重畫折枝?;趯γ返姆磸?fù)觀察和體會,,在花瓣、花蕊,、花萼的造型方面發(fā)展了前人的畫法,。他認(rèn)為藝術(shù)形式的創(chuàng)造性,是隨著畫家的生活經(jīng)驗(yàn)與創(chuàng)作意圖而變化的,。后人不要模仿前人的形式,,盲目學(xué)習(xí)不免喪失自己作品的生意——也就是獨(dú)特的藝術(shù)個性。

觀眾對繪畫的欣賞不免帶主觀性,,我對老畫家畫的絲瓜特別感興趣,。也許因?yàn)槲曳N了兩年絲瓜,對他畫的絲瓜格外感到親切,。“青翠欲滴”四個字可以當(dāng)作成語來看待,,老畫家畫的絲瓜以具體的形象創(chuàng)造性地體現(xiàn)了這四個字。我種絲瓜不是為了吃而是為了看,,看絲瓜怎樣由小變大也是一種精神享受,。但在實(shí)際生活里,往往是隔夜才能獲得這種感受,。這位老畫家筆下的嫩絲瓜,,卻給了我一種“欲滴”—迅速先下伸展的幻覺。畫家不只給觀眾提供了可視絲瓜的生動形象,,更重要的是在這種生動的形象里,,表現(xiàn)出畫家對于這種欣欣向榮的事物的愛。以這種可以直接感受的愛,,感動著觀眾,,讓觀眾分享這種愛,引起觀眾與畫家在情感方面的交流,。傳統(tǒng)畫論有“畫中有詩”的說法,,畫家的絲瓜也是無聲的詩。我不慣于向人要畫,,但這次卻提出給我畫幅絲瓜的希望,。我還每年在小院里種絲瓜,但看現(xiàn)實(shí)的絲瓜也不能代替我對老畫家贈送我的這幅絲瓜的觀賞,。

當(dāng)出版社的編輯托我給《于希寧畫集》寫前言的時候,,我從《丹青世界一“秋翁”》的文章里得知,老畫家在“文革”期間中種過絲瓜,??磥碚缢嬅芬礁魈幱^賞梅樹那樣,他畫絲瓜也經(jīng)過了反復(fù)地觀察客觀世界的過程,。觀察客觀世界不只為了造型的準(zhǔn)確生動,,更重要的是獲得由衷的、不與人茍同的創(chuàng)造意圖和意境,。當(dāng)讀者觀賞他那充滿活力的《新芽》《牡丹》《水仙竹石》《天池》等作品的時候,,未必可能直接領(lǐng)會畫家在畫外的努力。然而正是經(jīng)過許多畫外的努力,,這些作品才這樣富于藝術(shù)魅力,。

1984年6月2日

王朝聞(1909-2004):文藝?yán)碚摷摇⒚缹W(xué)家,、雕塑家,、藝術(shù)教育家、《美術(shù)》雜志主編,、中國美術(shù)家協(xié)會副主席,、中國藝術(shù)研究院副院長。

責(zé)任編輯:龐珂