濰觀 | 講述報業(yè)歷史 傳承報人精神

來源:濰坊融媒客戶端 發(fā)布時間:2022-06-08 10:40:40

講述報業(yè)歷史 傳承報人精神

——探尋濰坊報史館部分藏品背后的故事

參觀濰坊報史館

崢嶸歲月,有物為證,。濰坊報史館展陳實物,、史料515件,每一份藏品的背后,,都有著耐人尋味的故事。在濰坊報史館開館之際,,讓我們一起走進報史館,探尋部分藏品背后的故事,,了解其中承載著的厚重歷史,重溫幾代報人薪火相傳的難忘歲月,。

《新濰坊報》首任社長徐冰

曾和成仿吾合譯《共產(chǎn)黨宣言》

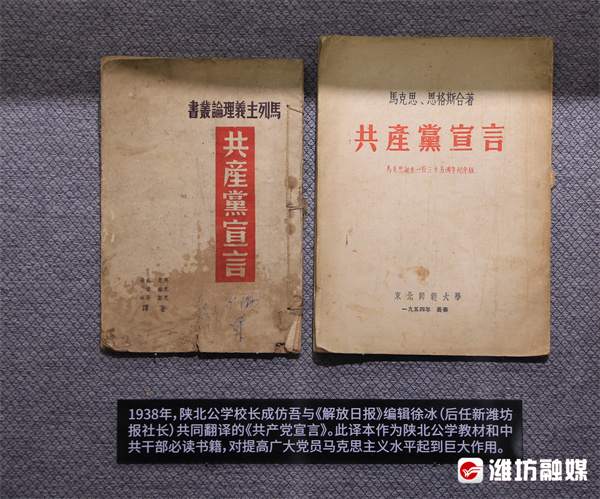

每一篇紅色文獻,都是一段濃縮的歷史,、一份精神的傳承。在“濰坊歷史上的報紙”版塊,,一組《共產(chǎn)黨宣言》譯本被擺在顯眼的位置。一部曾對老一輩革命家產(chǎn)生深刻影響的《共產(chǎn)黨宣言》譯本為何會出現(xiàn)在濰坊報史館,?這要從譯本的翻譯人員說起。

1938年,,中央宣傳部門為尋找更加忠實于原文的版本,委托時任陜北公學校長的成仿吾和《解放周刊》編輯徐冰共同翻譯德文版的《共產(chǎn)黨宣言》,。同年8月,,該譯本由解放社列為《馬克思恩格斯叢書》第四種出版;9月,,在武漢和上海由共產(chǎn)黨領導的中國出版社、新文化書房等出版,。翻譯人員之一的徐冰正是后來的濰坊特別市委書記兼新濰坊報社第一任社長,。

值得一提的是,成仿吾,、徐冰譯本《共產(chǎn)黨宣言》是中國共產(chǎn)黨在解放區(qū)公開組織翻譯的第一個《共產(chǎn)黨宣言》漢譯全譯本,也是第一次根據(jù)德文原文譯出的譯本,。該譯本第一次在書前刊登了馬克思和恩格斯的標準像,語言更規(guī)范,,表達更準確,除豎排版外,,還有橫排版,,開始向現(xiàn)代書籍形式過渡。

據(jù)了解,,這個譯本當時不僅在各抗日根據(jù)地廣為傳播,在國統(tǒng)區(qū)也傳播很廣,,甚至還流入敵占區(qū),。譯本的思想價值,、學術(shù)價值、紀念價值,、收藏價值皆彌足珍貴,譯者又與濰坊報業(yè)史有著千絲萬縷的聯(lián)系,,因此把這部著作同《新濰坊報》一同放在了報史館。

市民捐出濰坊特別市委機關(guān)報

《新濰坊報》

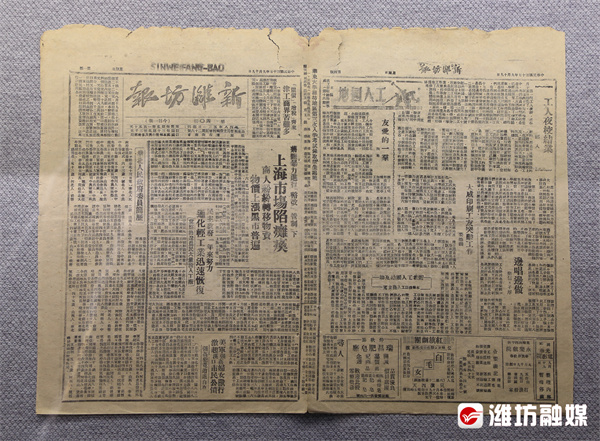

泛黃的報紙揭開塵封的記憶,。在濰坊報史館,幾份帶有泛黃氣息且頗具年代感文字的《新濰坊報》,,格外引人關(guān)注,。這幾份《新濰坊報》是由我市收藏愛好者尹國柱捐贈的。

據(jù)了解,,1948年4月27日濰坊解放,4月29日建立濰坊特別市,。濰坊特別市委機關(guān)報《新濰坊報》在1948年5月1日創(chuàng)刊(與新華社濰坊支社工作和并進行),由徐冰任社長兼總編輯,,后由市委宣傳部長李波人代理,,1949年2月16日???/p>

《新濰坊報》創(chuàng)刊后,,對濰縣戰(zhàn)役等進行了充分報道。在宣傳黨的城市工作政策,、促進新解放城市建設,、為待解放城市提供經(jīng)驗方面,,作了大量工作。時至今日,,該報已成為70多年前見證濰坊解放初期政治,、經(jīng)濟,、文化,、社會民情等不可多得的珍貴史料之一。

尹國柱多年來一直注意收藏與濰坊有關(guān)的老物件,,這幾份《新濰坊報》是他從外地買回來的,。“得知濰坊日報社籌建報史館的消息后,就把珍藏的幾份《新濰坊報》和一本帶有??柕摹恫秊H大眾》拿到報社,,為報史館的建設出一份力。”尹國柱說,,也希望能讓更多人了解濰坊報業(yè)史,了解老報紙背后的故事,,讓報紙的歷史價值和文化價值更好傳承下去。

“聊”出來的《濰坊市報》

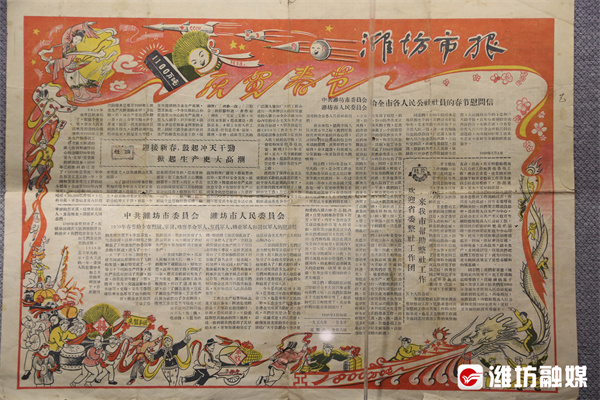

在報史館的“濰坊歷史上的報紙”版塊,,一份彩色《濰坊市報》格外顯眼。據(jù)介紹,,這是報史館唯一一份《濰坊市報》實物,是一次聊天“聊”出來的,。

《濰坊市報》是濰坊市委(縣級)機關(guān)報,,在報史館籌建之初,,除了從濰城區(qū)檔案館翻拍的幾幅版面圖片外,并沒有搜集到實物,。讓人興奮的是,籌建人員在和報社主任記者甄士光的一次聊天中得知,,甄士光之前去君泰古玩城,,很偶然地跟一位收藏者聊起老照片,,提及報社正在籌建報史館,問對方是否有珍藏的報紙,。這位藏家拿出一份《濰坊市報》,令甄士光眼前一亮:“報紙色彩鮮艷,,不是一般的套紅,應該是那個年代的最高水平了,。”他說,,只是記不清店鋪具體位置了。

籌建人員韓玉昌了解具體情況后,,便馬上趕往君泰古玩城“尋寶”,,一家一家地打聽。“報紙是一位市民收藏的,,而且不對外出售。”韓玉昌說,,后來經(jīng)過多次溝通,,才把報紙帶回了報社,并最終擺進了報史館的展柜,。

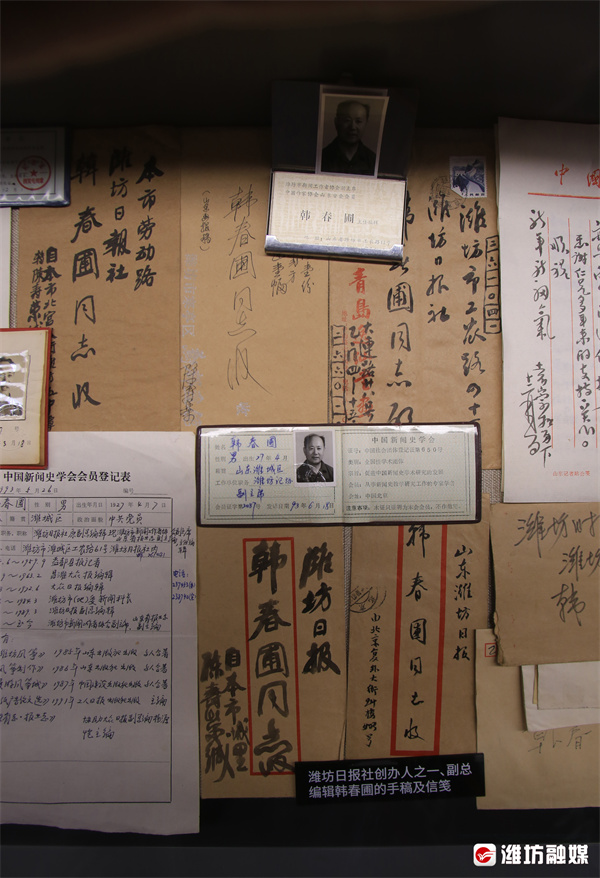

數(shù)次由濟來濰無償捐贈

2021年9月初,報史館籌建辦公室來了一位特殊的捐贈者,,她叫韓愛華,代表兄長韓新中,,帶著父親生前保留的手稿、信箋等,,專程從濟南趕到濰坊,。她的父親是韓春圃——濰坊日報社原副總編輯,、建社元老之一。

得知濰坊日報社要籌建報史館的消息后,,韓氏兄妹難掩心中激動:辦報是父親熱愛并為之奮斗一生的事業(yè),若是將他生前積累的資料捐贈給報史館,,可以展示一名老報人的經(jīng)歷,,實現(xiàn)薪火傳承,同時豐富館藏,。兄妹倆決定,,只要報史館需要,,應捐盡捐,分文不取,。

韓愛華來濰坊數(shù)次,捐贈了30余件珍貴物件,。“每找到一件,,我們都感到特別欣慰,就像跟爸爸在通話,,似乎又看到了爸爸在電燈底下一筆一劃寫稿子的樣子。”韓氏兄妹講,。

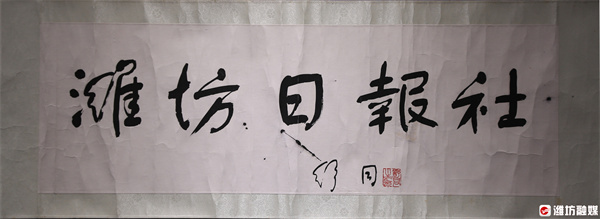

舒同題寫《濰坊日報》報頭

報頭是報紙的眼睛。

在濰坊日報社展廳,,由舒同題寫的“濰坊日報社”五個大字被擺放在顯眼位置,。1984年,,為了給還尚未誕生的《濰坊日報》一雙好看的眼睛,市委宣傳部副部長,、濰坊日報社黨委書記,、總編輯李思學權(quán)衡再三,,專門安排市委宣傳部辦公室主任李超一去北京,找到曾任山東省委第一書記的著名書法家舒同,,請他題寫了“濰坊日報社”五個大字,,并請他為《濰坊日報》提點希望和要求,。

《我們創(chuàng)辦了市委機關(guān)報》一文載:“報紙面世后,報頭贏得了不少贊譽,,都說‘濰坊日報’這四個字雍容大方,、形神兼?zhèn)洌c市委機關(guān)報的身份相得益彰,。”

濰坊日報社副總編輯獲

“首屆泰山新聞獎”

在報史館中間位置的一處展示架上,一個獎杯格外引人注目,。獎杯杯身上標注著“泰山新聞獎獎杯”,時間為1994年,。據(jù)了解,,泰山新聞獎是山東省新聞工作者的最高獎,由省委宣傳部、省總工會,、省新聞工作者協(xié)會、省新聞學會主辦,,每三年評選一次,。

1994年11月25日,由150多名經(jīng)層層篩選上來的“老記”參與角逐的首屆“泰山新聞獎”揭曉,,獲獎者僅5名,濰坊日報社副總編輯呂熙祥便是其中之一,。值得一提的是,,在這次山東新聞界最高獎的評選中,,呂熙祥是唯一一位省級以下新聞單位榮登金榜者。

據(jù)呂熙祥回憶,,1994年11月26日,,省新聞“兩會”(省新聞工作者協(xié)會和省新聞學會)秘書長于東河打電話向他祝賀,這才知道“泰山新聞獎”于25日在濟南評選揭曉,,他還是獲獎的5人中惟一得全票的。“因為這是山東新聞界的最高獎,,又是首屆,,所以經(jīng)過了好多嚴格的程序才評出來。”呂熙祥說,,也正是因為這一獎項,,他于1995年被山東省人民政府授予“山東省優(yōu)秀新聞工作者”稱號。

作為濰坊日報社獲得的山東新聞界最高獎,,呂熙祥將獎杯拿到報史館,希望能夠以此激勵報社一代又一代新聞工作者,,為新聞事業(yè)不斷奮斗,。

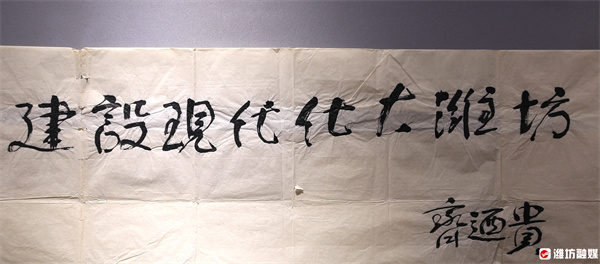

市委書記為宣傳戰(zhàn)役開篇題詞

展柜內(nèi),一幅書法作品特別吸睛,,“建設現(xiàn)代化大濰坊”八個大字渾厚有力,落款為“齊乃貴”,,這八個字曾經(jīng)作為《濰坊日報》1996年7月2日頭版頭條文章的主標題刊發(fā)。

1996年,,濰坊日報社組織策劃了一場“建設現(xiàn)代化大濰坊”宣傳戰(zhàn)役,,市委書記齊乃貴對這次重大新聞宣傳戰(zhàn)役的策劃和組織表示了極大的興趣和關(guān)注。他專門抽出一上午時間聽取濰坊日報社黨委的匯報,,斟酌宣傳戰(zhàn)役的提法,幫助提升完善宣傳戰(zhàn)役的方案,。此后,,他多次對報社黨委書記、總編輯崔乃元和副總編輯高立基作具體指示,。

報社在論選落實此一戰(zhàn)役開篇刊發(fā)齊乃貴動員文章時,經(jīng)過反復論證,,擬請齊乃貴同志題寫篇名,以便讓戰(zhàn)役開始就達到應有的高度,。

請書記題詞的任務落到了高立基肩上,。他曾幾次要通書記的電話索要題詞,,可是因為書記太忙,遲遲未能落實,,大家都有點著急,。急中生智,,高立基找到書記秘書,請他幫助尋覓書記的短暫閑暇時間,。秘書允諾幫忙,。

三天后的一個早晨,,高立基接到秘書的電話,書記在富華大酒店陪外商用早餐已畢,,正在休息室交談。離市委安排的上午的會議還有大約一小時的時間,。

天賜良機,。高立基聞訊即刻帶好筆墨宣紙趕到富華大酒店面見齊乃貴書記。

心照不宣,。齊乃貴笑呵呵地對外商說:“欠下的債總是要還的!你們先回房間休息一下,,我去給高立基寫字。”

瞬間,,一幅“建設現(xiàn)代化大濰坊”的書法便被寫好,。

高立基將這幅題詞帶回報社,,安排照相、制版,。次日——1996年7月2日,,“建設現(xiàn)代化大濰坊”八個大字便作為開篇主標題刊發(fā)在《濰坊日報》,。

1996年7月至9月,3個月的時間,,《濰坊日報》通過消息、通訊,、特寫,、言論、文章,、紀要等體裁,“大思路”“大手筆”“大論壇”“群英譜”四大長卷,,刊發(fā)“建設現(xiàn)代化大濰坊”稿件84篇,共計15萬多字,。這次宣傳戰(zhàn)役體現(xiàn)了“三貼近”的原則,,其精髓融入市委,、市政府的決策中,成為濰坊經(jīng)濟發(fā)展和精神文明建設的重大戰(zhàn)略,,形成空前轟動效應,。此后不久,應讀者要求,,新華出版社出版了《建設現(xiàn)代化大濰坊》一書,。

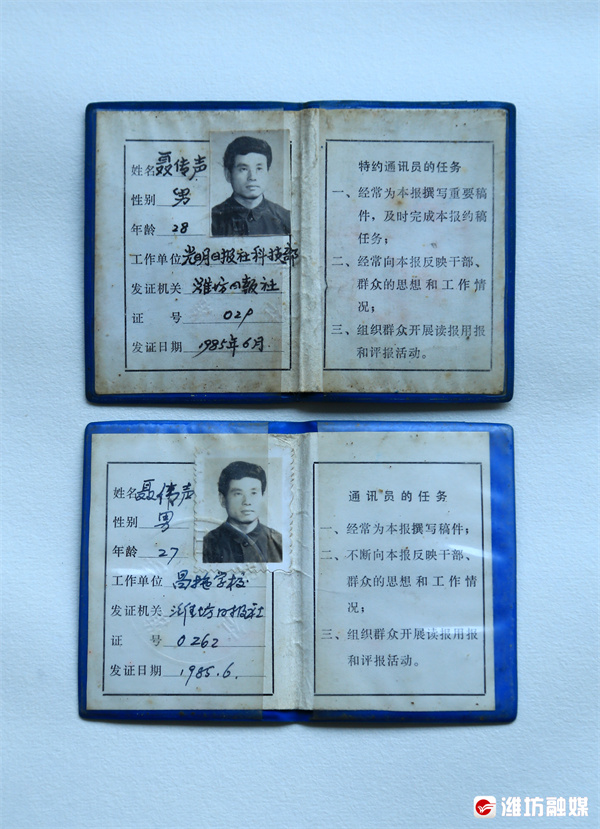

通訊員證成為宣傳工作起點

一家報紙必定有一支優(yōu)質(zhì)的通訊員隊伍,,濰坊日報社自成立之初就重視通訊員隊伍的建設,,兩個通訊員證成為最好的見證,。

藍色的封皮,內(nèi)頁有通訊員照片,、詳細信息及發(fā)證機關(guān)、發(fā)證日期等,,還對通訊員,、特約通訊員的任務作了明確規(guī)定:經(jīng)常為本報撰寫稿件,;不斷向本報反映干部、群眾的思想和工作情況,;組織群眾開展讀報用報和評報活動,。對特約通訊員則提出更高要求,,撰寫重要稿件,及時完成約稿任務,。

證書的捐贈者是65歲的聶傳聲,,證書上的照片讓他看到20來歲時的自己。1985年6月,,昌拖學校教師聶傳聲成為《濰坊日報》通訊員,同月又成為特約通訊員,,兩個證書成為他宣傳工作的起點,。當年9月,昌拖學校新聞班開班,,聶傳聲擔任班主任,開班典禮的稿件刊發(fā)在《濰坊日報》上,,這是他發(fā)表的第一件作品,。

1986年,聶傳聲調(diào)到昌大公司從事宣傳工作,,不斷地把企業(yè)情況反映給報社,,發(fā)表作品,參加報社組織的通訊員學習班,,連續(xù)多年被評為優(yōu)秀通訊員,“成為濰坊日報特約通訊員是光榮的,,小小的證件是對通訊員的鼓勵,,是我一生中值得銘記的一段歷程,。”聶傳聲說,聽到報史館征集史料時,,他毅然決定把珍藏30多年的這兩個證件拿出來,,感恩報社對通訊員的關(guān)愛。

老郵遞員將投遞自行車

“騎進”報史館

一個物件留存一段記憶,。在濰坊報史館,一輛已經(jīng)破舊的投遞自行車,,不僅記錄了老郵遞員李文波30年前送報的點點滴滴,也見證了濰坊報業(yè)發(fā)展的一段歷史,。

去年8月底,,了解到濰坊日報社正面向社會征集報史館資料,李文波一下想到了自己那“退役”多年的投遞自行車,。“這輛車子是1990年前后我騎著送報的,跟隨我從事郵遞員工作近10年,。”李文波說,,得知報史館籌建需要這樣能夠記錄一段歷史的老物件,他便將自行車捐了出來,。

今年56歲的李文波,1984年進入郵政局工作,。從事郵政投遞工作期間,,李文波十年如一日,盡心盡責地給群眾投信送報,,及時準確地將郵件和報刊投送給用戶,。李文波告訴記者,他的父親和兒子也是郵政人,,一家三代都見證了濰坊報業(yè)的發(fā)展,。“捐出投遞自行車,,就是想為濰坊報史館建設出份力,開館后會和孩子一起到報史館參觀,,重溫那段送報的歷史,。”李文波說。

責任編輯:陳曉芳