胥倫子母印名動京華

來源:濰坊晚報 發(fā)布時間:2022-09-05 16:15:15

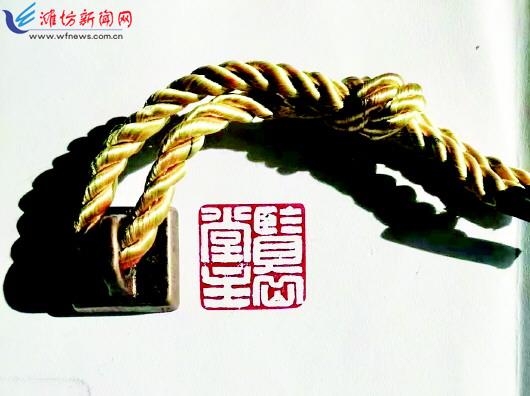

山東省非物質文化遺產濰坊青銅印,。滕會軍供圖

仿古青銅器古代食器

就在陳介祺慨嘆“遺古”幾近被搜羅殆盡的時候,另一位仿古銅文化史上的“開山”式人物——胥倫出現了,確切地說,“仿字”就是從他這里開始的,。他的拔蠟法雖逃不過陳介祺的法眼,但其“子母套印”卻令陳介祺震驚,。受陳氏所藏三代彝器的耳濡目染,幾年后,胥倫技藝大進,北上京師,成為不少金石大家的座上賓,并為慈禧太后制作了“六十甲子”的子母套印壽禮,。

拔蠟法仿古銅印布衣胥倫技高超

胥倫,具體生卒年月不詳,?!稙H縣志稿·人物·藝術》有傳:“號芰堂,胥家莊(今濰城區(qū)西關街道胥家村)人,。少游陳介祺之門,盡見所藏三代彝器,遂精鐵筆,。晚年挾技游京師,王文敏為之延譽,盛祭酒昱亦激賞之,。”

所謂“十步之內,必有芳草”,。胥倫運用精巧的手藝,找來蠟塊作成模型,以沙土圍住,以溫火炙烤。隨著加溫,蠟汁流出來,銅汁倒進去,稍加做銹,活脫脫一方古銅印制好,。后世稱這樣的仿制技術為“拔蠟法”,。

“拔蠟法”贗品雖瞞不過陳介祺的眼睛,可他見到“布衣”胥倫的作品時,仍然驚喜,。像拉小抽屜似的,胥倫在自己制成的那方銅印上拉出了一方小印來,瞬間,在另一側又拉出了一方。

這就是后來聞名遐邇的濰縣仿古銅“子母套印”,。

在民間,還有著更為神奇的傳說:陳介祺購一六朝佛像,遺憾的是沒有像座,。胥倫暗中度量尺碼,按佛像的風格制佛座,使一村婦以高價賣于陳家,陳得配座甚喜。后陳介祺請胥論前去,很高興地把佛座拿給他看,胥倫看后,便從囊中取出另一相同像座,笑著對陳介祺說:“我再送你一個,你看如何?”陳介祺恍然大悟,才知高價所購,即胥倫所制,。感嘆胥倫設計新穎,構思奇妙,巧奪天工,。

初見到陳介祺時,胥倫的仿古銅印技藝還沒有達到爐火純青的地步,陳介祺在給金石好友寫信時曾多次提及:“敝邑一胥姓,其刻印能勝廠中(指北京琉璃廠)常行者而有出入。”“胥印可者尚妥,而不能作篆,刀亦弱,不可久交,甚可惜,。”然而,受陳氏所藏三代彝器的耳濡目染,幾年后,胥倫技藝大進,。在陳介祺的游揚之下,一路春風,北上京師,成為王懿榮、盛昱等金石大家的座上賓,為其制作的仿古銅印,被名滿京師的文人雅士所激賞,。

胥山人名動京師慈禧六十壽辰獻禮

盛昱(1850—1899),滿洲八旗貴族子弟,愛新覺羅氏,字伯熙,名噪一時的飽學之士,。光緒二年(1876)進士,先后授翰林院編修、文淵閣校理,、國子監(jiān)祭酒等職,。性喜典籍。收藏珍稀版本可謂汗牛充棟,藏書鈐印有“圣清宗室盛昱伯熙”“伯羲父”“宗室文愨(què)公家世藏”等多種,。

王懿榮(1845—1900),字廉生,山東省福山縣人,。為發(fā)現和收藏甲骨文第一人。光緒六年(1880)進士,授翰林院編修,三為國子監(jiān)祭酒,。泛涉書史,酷嗜金石,撰有《漢石存目》《古泉選》《南北朝存石目》《福山金石志》等,。陳介祺金石密友。與翁同龢(hé),、徐郙(fǔ),、潘祖蔭、吳大澄,、羅振玉,、劉鶚等鑒藏家和學者交流密切。慈禧御筆作畫,時命其題記,。光緒二十六年(1900),八國聯(lián)軍攻入京城,偕夫人與兒媳投井殉節(jié),朝廷予其謚號“文敏”,。

這就是《濰縣志稿·人物》胥倫條下所記的“王文敏”“盛祭酒昱”。據有關資料記載,后來他們雅玩的印章大部分出自胥倫之手,。濰縣“不能作篆”的“敝邑一胥姓”一躍登上大雅之堂,舉家遷往北京,時有“胥山人”之稱,。

光緒二十年(1894),垂簾聽政的慈禧太后六十壽辰,擬在頤和園受賀,“仿康熙、乾隆年間成例,自大內至園,路所經,設彩棚經壇,舉行慶典”,。京師轟動,朝廷大臣紛紛搜求奇珍異寶進獻,。有達官顯宦慕“胥山人”之名找上門來。胥倫匠心獨運,制出一件“六十甲子”的子母套印,母印的印紐上端坐著觀世音菩薩,眉眼間卻畢肖西洋畫師郎世寧為慈禧所繪畫像的神色,。如老蚌懷珠,母印懷抱里,整整子印六十枚,子印細小的印紐上,頤和園里的十二獸首全在上面了,。進獻后,慈禧太后樂得滿面春風。

濰縣的仿古銅制印一時名噪京華,。

仿古銅后繼有人胥倫之子繼承家傳

經過了一段聲譽鵲起的火紅日子,胥倫消失了,。在車水馬龍的京華之地,沒有誰再追尋到這位濰縣人的背影,只有在家鄉(xiāng)的地方志書里,還留有他零星的人生足跡。

然而,仿古銅卻沒有忘記這位藝術道路上的先行者,。

20世紀七十年代中期,濰縣城早已更名為濰坊市,市博物館忽然收到一封北京來信,并隨信寄來一枚仿古銅印章,。信是原籍濰縣的家鄉(xiāng)赤子陳秉忱寄來的。

陳秉忱(1903—1986),濰縣城里(今濰城區(qū))人,原名陳文璘,字邠(bīn)臣或邠丞,參加革命后改名秉忱,。是清代著名金石學家陳介祺的曾孫,。他自青年時期便思想進步,1937年參加濰縣的中華民族解放先鋒隊,1939年奔赴延安。他長期在黨中央,、毛主席身邊工作,。“文革”后任中共中央辦公廳研究室顧問、毛主席圖書管理小組負責人,。1986年在北京逝世,。

陳秉忱秉承家學,熱愛收藏,書法繪畫藝術造詣深厚。全國解放后,他曾返往家鄉(xiāng),說服動員家人將幾代珍藏的曾伯霖簠(fǔ),、大豐簋等鐘鼎重器無償捐獻給了國家,。

一次偶然的機會,陳秉忱在北京琉璃廠發(fā)現一枚濰縣仿古銅制印。這樣的銅印,陳秉忱本是司空見慣的,。這次發(fā)現卻讓他驚喜不已,銅印的制作者竟然是胥伯元,。胥伯元是仿古銅先行者胥倫的兒子。

仿古銅并沒有隨著胥倫的離開而消失,它依然在古都北京長時間流傳著,經過歷史千回百折的檢驗,成為登上了文化殿堂的藝術,。

責任編輯:邢敏