他和他們的故事

來源:山東宣傳 發(fā)布時間:2022-10-11 23:30:00

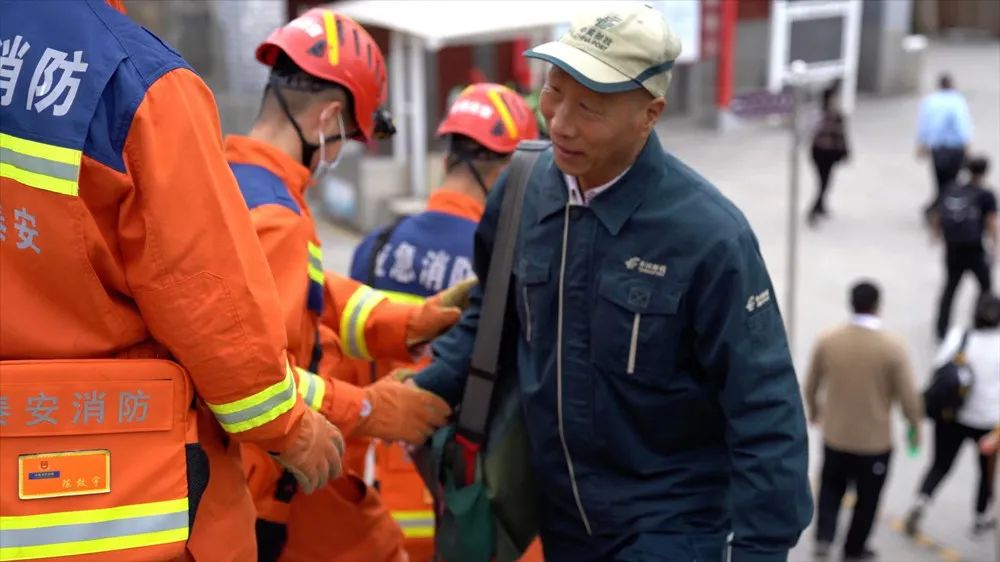

他是老宋,,泰山腳下的一名郵遞員;他們是一群消防員,,駐守在岱宗之巔,。他們的故事就像一首鏗鏘亦溫暖的歌……

一封信、一杯水、一碗面,他們的緣分始于26年前,。那會兒,老宋還是小宋,,剛成為泰山郵路上的郵遞員,每周二,、四,、六徒步登泰山、送郵件,;那一年,,泰山消防救援站成立,第一批隊員上山,,借住在后山北天門的空軍雷達(dá)站,,開始對這座大山的忠誠守護(hù)。

那時,,通訊不像現(xiàn)在這樣發(fā)達(dá),,溝通主要靠寫信,小宋的郵包里開始有送到消防救援站的信。他們在山頂相逢,。

消防救援站的隊員給親友寫信,,認(rèn)認(rèn)真真地貼郵票。小宋告訴他們,,根據(jù)規(guī)定,,義務(wù)兵不用貼郵票,但下次再去收件時,,有些信封上仍然端端正正地貼著郵票,。

上山的時候,小宋會自帶煎餅和水,,偶爾也會從消防救援站續(xù)水,。別人或許不知道,但小宋清楚,,那熱氣騰騰的水原來可能是一捧雪,。

山上原來沒有自來水,消防救援站的隊員們每天都要到四五里外的山泉挑水,,在長達(dá)半年的冬季里,,更是要破冰取水。冬夏兩季,,山上霧氣彌漫,,難得有個晴天,朦朧看見遠(yuǎn)處一個挑擔(dān)子的人,,一時間分不清楚是挑山工還是消防救援站的隊員,。隊員們都盼著下雪,因為可以化雪為水,。但他們又怕下雪,,下了大雪,補(bǔ)給送不上來,,只能吃咸菜,、啃干饅頭。到后來,,饅頭凍成冰疙瘩,,雞蛋也凍成了硬硬的乒乓球······

消防救援站里的榮譽(yù)室放著一根扁擔(dān),中間略彎,,兩鉤生銹,,是消防救援站用過的第一根扁擔(dān),數(shù)不清曾被扛在多少隊員的肩膀上,。隊員們用年輕的肩膀挑起在海拔1500余米處的山岳生活,,更扛起了18萬畝山林,、26處古建筑群、58座寺廟,、42家社會單位的防火,、滅火工作和消防救援任務(wù)!

隊員們組成“消防巡查服務(wù)隊”,,從晨曦微露到滿天繁星,,從春暖花開到冰天雪地,對每一座廟宇,、每一段盤道,、每一條林區(qū)防火線和數(shù)以萬計的往來游客進(jìn)行全天候、無縫隙巡查服務(wù),,檢查用火用電,,宣傳消防知識,開展防火培訓(xùn),,勸阻游客吸煙,,每人每年要走2000多公里山路,確保了泰山連續(xù)26年未發(fā)生古建筑火災(zāi),。

有一回,,山上下大雪,小宋走到南天門時已看不清臺階,,眼睫毛上掛著冰的他還想繼續(xù)送信,,卻被消防救援站的隊員攔住了。

太危險了,!

隊員們邀請他到駐地,,給他下了碗熱面條,那種溫暖熨帖,,從胃里一直升騰到心里,,小宋一直記到了今天。等到隊員們清掃完積雪,,才送他繼續(xù)前行送信,。

小宋說,泰山消防救援站在山頂為人民群眾服務(wù),,“那一刻,在他們眼里我就是他們的服務(wù)對象,。他們就是人民最堅實的依靠,。”

作為華東地區(qū)駐勤海拔最高的消防救援站,因地勢原因這里不能配備消防車及其他大型救援設(shè)備,,出警全靠徒步,,救援全靠手抬肩扛。用岱頂派出所所長錢占東的話說,,就是“出警沒有車,,全靠兩只腳(jue);能跑又能爬,,都是蜘蛛俠”,。

他們有多能跑呢?去年12月入站的馬慶豐,,剛開始從紅門跑到南天門用時80分鐘,,如今用不了70分鐘,而游客一般要走三四個小時,。這期間,,他還有余力觀察有沒有游客吸煙、亂丟煙蒂等情況,。

盤道蜿蜒,,崖壁如削,他們知道,,只有練得錚錚鐵骨,、慧眼如炬,才能為遇險者贏得更多生機(jī),,才能將風(fēng)險消除于萌芽之態(tài),。正如消防救援站政治指導(dǎo)員李令政所說:“我可能快上5分鐘,,這條命就救過來了。能搶一分鐘是一分鐘,。”

李令政說,,“最多的一天,我們出警了12次”,。其中,,讓他記憶最深刻的是2017年8月11日,從傍晚5點到次日凌晨5點,,他和戰(zhàn)友們抬著擔(dān)架,,在南天門和中天門間往返了5次,跨過兩萬多級臺階,。這是多大的強(qiáng)度,?走過泰山十八盤的人都懂。

他們沒顧上吃晚飯,,抬到第三次的時候,,體力已經(jīng)達(dá)到極限,腿開始發(fā)軟,。但即使腿軟打彎,,都會本能地舉起擔(dān)架。抬擔(dān)架是進(jìn)站訓(xùn)練的第一課,,已刻進(jìn)潛意識,、融進(jìn)了身體記憶。

有一次,,隊員們雪后懸崖救人,,崖下積雪覆蓋,亂石密布,,荊棘叢生,,隊員們用身體壓住荊棘,開辟出一條通道,;途經(jīng)陡峭亂石,,游客不敢前行,隊員伸腳當(dāng)作墊腳石,,讓游客踩著經(jīng)過······

沒有誰生來自帶鎧甲,,但責(zé)任和擔(dān)當(dāng)、信仰和信念,,讓他們不言苦累,、無懼痛難,真正做到了無堅不摧,!

救援的情景小宋見過很多,。在泰山十八盤,一位游客突發(fā)心臟病,,四五個消防隊員接連給其做人工呼吸和心肺復(fù)蘇,,待游客稍微穩(wěn)定,又用擔(dān)架將其抬下山,。這時,,小宋一般不會跟隊員們打招呼,看他們抬著擔(dān)架步履匆匆,,他也會搶先側(cè)身,、幫忙指揮游客提前讓出道來。

26年,,小宋變成了老宋,,泰山消防救援站也從雷達(dá)站搬到了現(xiàn)駐地——南天門附近原廢棄的電影院,隊員也換了一批又一批,。

他和他們堅守著,。他保障著郵路暢通,他們守衛(wèi)著岱頂和萬千游客的安全,!他的郵包里背著駐山工作者的期待,,他們的擔(dān)架上抬著生命的重量!

這些,泰山消防救援站榮譽(yù)室里的錦旗是見證,,800余封感謝信是見證,,老宋亦是見證。

平常,,隊員們救援回程遇到老宋會幫他背會兒郵包,,老宋亦會幫他們?nèi)“鼌R款、捎些生活用品之類,,其中最常捎的是藥品,。常年攀爬、駐地濕冷,,時間久了,,消防隊員們的腰腿都不太好,。李令政右腿的半月板已經(jīng)摘除了。

“誓言如山,,盡責(zé)至善”,,他們用行動證明!

他們創(chuàng)新打造出了岱頂“15分鐘火災(zāi)撲救圈”,,建立起了集空中偵察,、精準(zhǔn)阻擊、多點聯(lián)動“三位一體”的山林滅火救援作戰(zhàn)新模式,;他們創(chuàng)新摸索出的水泵串聯(lián)供水上山,、風(fēng)力滅火機(jī)協(xié)同作戰(zhàn)等山林火災(zāi)滅火戰(zhàn)法,在多次跨區(qū)域增援作戰(zhàn)中,,立下赫赫戰(zhàn)功,;他們探索創(chuàng)造的“章魚”錨點固定、軌道組合救援等一大批山岳救援操法,,被全國的兄弟單位借鑒推廣,。

他們設(shè)立了“消防便民服務(wù)站”,配置了急救藥箱,、飲水機(jī),、手機(jī)充電樁、旅游引導(dǎo)手冊等,。天冷的時候,,游客可以在這里喝上一杯熱水;手機(jī)沒電的時候,,群眾可以在這里臨時充電,;需要急救藥物的時候,傷者可以在這里得到及時的初步治療······26年來,,服務(wù)站累計為群眾做好事6萬余件,,捐款15萬余元。

他們不僅會心肺復(fù)蘇,,能初步處理傷口,,會夾板固定傷處,還會在風(fēng)雪天出警時拿件大衣細(xì)心地蓋在傷者身上,。

隊員孫明,,雖僅有初中文化,卻在這里成長為優(yōu)秀的山岳救援專家,;李令政等多名隊員軍校畢業(yè)后又回到這里繼續(xù)守護(hù),;“00后”隊員趙義龍慕名而來加入這支光榮的隊伍······

這是堅定的選擇,這是青春的擔(dān)當(dāng),這是不變的堅守,!這是屬于泰山消防救援站的精神勁兒,!

一批又一批消防員賡續(xù)這種精神,上山后首先“訪一位挑夫,、走一段盤道,、看一棵青松、參觀一次榮譽(yù)室”,,然后把自己變成一棵青松,扎根山頂,、挺立山頭,。

26年,老宋磨爛了230多雙鞋,,每年投送郵件上萬,,投遞準(zhǔn)確率100%,成為全國勞動模范,;26年,,泰山消防救援站“站”成“‘十八盤’兩側(cè)的扶手”,讓游客險時有抓手,、累了有依靠,,榮膺“泰山衛(wèi)士”,獲授“齊魯時代楷模”,。

他們的生活工作條件不斷改善,。老宋不必再自帶煎餅,能在山上吃頓熱乎飯,,還能坐索道下山,;泰山消防救援站有了蓄水池、除濕機(jī),、烘干房,,還有了圖書室。他們感激組織的關(guān)懷,,卻不曾想過,,這國泰民安、幸福祥和里亦有他們的功勞,!

他,,老宋,名叫宋現(xiàn)生,;他們,,泰山消防救援站駐守的18位指戰(zhàn)員。

老宋和一批又一批的指戰(zhàn)員,并不能都互相準(zhǔn)確地叫出對方的名字,。但他認(rèn)得他們的衣服,,他們亦認(rèn)得他的郵包。

他和他們,,都是泰山之巔最好看的風(fēng)景,。

責(zé)任編輯:陳曉芳