村風高義 仁人輩出

來源:濰坊晚報 發(fā)布時間:2022-10-31 16:59:25

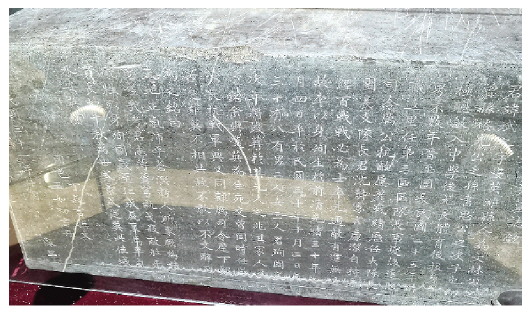

丁叔言撰文,、王相恒書寫上石的《考斌之墓志銘》

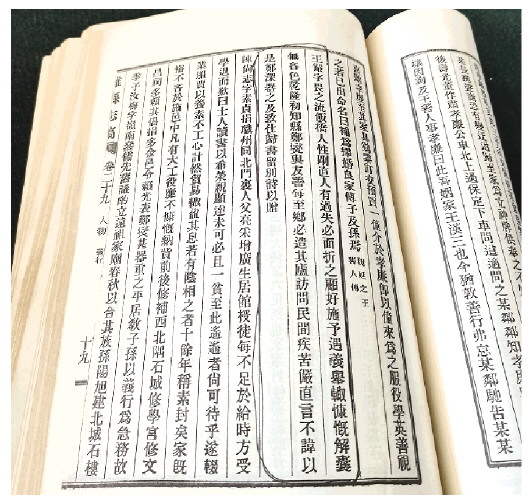

《濰縣志稿》中關(guān)于王儼的記載

世代流傳的商貿(mào)意識,,養(yǎng)成了流飯橋尚友重義、寬宏善良的淳樸民風,。舊時過大年,,店鋪門口常貼一副對聯(lián):“五湖販運陶朱業(yè),,四海交游晏子風。”在這種特有文化氛圍的熏陶下,,古老的流飯橋世代相沿,,仁人節(jié)士,層出不窮。

鄭板橋任濰期間 與流飯橋王儼相交

清乾隆十一年(1746年)起,,鄭板橋任濰縣知縣,。他“七載春風在濰縣”,在流飯橋鎮(zhèn)上交下了一位諍友,?!稙H縣志稿·人物·義行》載:“王儼,字畏之,,流飯橋人,。性剛直,人有過失,,必面折之,。好施予,義舉輒慷慨解囊無吝色,。乾隆初,,知縣鄭燮與友善,每至鄉(xiāng)必造其廬,,訪問民間疾苦,,儼直言不諱。以是,,鄭深器之,。及至仕歸,書留別詩以贈之,。”

如今流飯橋鎮(zhèn)上還流傳著王儼的故事,。他慷慨好義,飽讀詩書,,卻命運多舛,,考中秀才后,每逢鄉(xiāng)試科場考試來臨,,總逢長輩故去,,丁憂在家,無法參考,,所以蹭蹬一生,,終身布衣,。

至乾隆十八年(1753)鄭板橋罷官歸里時,,他已陷入生活困窘之中。鄭板橋為激勵這位老友“赤子之心”不改,,特書寫了一大幅立軸相贈,。據(jù)王儼嫡系后裔王文明回憶,立軸是鄭氏特有的“亂石鋪街”章法,滿紙云煙,,“六分半”書體書寫著經(jīng)鄭板橋增刪的一段古歌謠:

黃金雖盡志不衰,,且把眉毛挽起來,虎老尚有雄心在,。經(jīng)過了多少十年,,更換了多少樓臺。誰家否,,誰家泰,,誰家吃了不老仙丹,誰家掛著無事招牌,?讀書不把精神懈,,天理中自有巡還,冥冥中自有安排,。

可惜這幅價值連城的墨寶在后世子孫手上不慎丟失,。

古鎮(zhèn)善人王學英 深明大義傳后世

濰縣一代文士魏延之祖母的娘家是流飯橋村,魏延之是流飯橋村的再外甥,。大約是兒時祖母講的一個真實故事使他大為感動,,后來,他寫下了一篇《王善人傳》,。傳中記載:王學英,,字漢三,流飯橋人,,家素封而敦善行,。有保定客商趕車過其門前,馬驚車翻,,將其小兒子壓于車下死亡,,肇事客商驚惶無措之際,王學英趕到,,深明大義地說:“這是孩子命中造化,,誰都不愿意見到的事情。”說完,,催促客商趕路要緊,。客商怕時間一長,,事生多變,,只知這家人姓王,長跪賠禮后,,忐忑不安地轉(zhuǎn)道回到家中,。半年之后仍安然無事,,經(jīng)多方打聽,才知道王學英已將兒子安葬,。羞愧中大為感動,,立神牌供奉,因不知姓名,,神牌上僅寫“王善人之位”,。事有湊巧,壽光縣一舉人晉京會試,,途中借宿在客商家中,,才知道“王善人”是壽光舉人的姻親,真名王學英,。舉人會試完畢返回時被客商攔住,,原來他預先花重資買來一男孩,托這位舉人載回,,作為奴仆送來供王學英家役使,。不忍心這男孩為奴為仆,王學英將男孩收為義子,。義子成年后,,王學英助其成婚生子,分出田畝,,另立人家,,數(shù)百年后,男孩后世子孫還定居在流飯橋鎮(zhèn)上,,已繁衍為王姓大戶宗支,,留下一樁令人贊嘆的美談。

都蘭桂集市收徒 成就“核舟”淵源

二十世紀80年代中期,,濰坊核雕藝人王緒德在師傅考功卿的傳授下,,在一枚桃核上復制出明人王淑遠精雕的核舟《赤壁夜游》,在文獻記載的基礎上,,增加了核舟的可開啟門窗和門窗上細如蚊足的對聯(lián)等,。消息傳出,全市震驚,,卻沒有人想到,,這一絕世之藝的傳承,與流飯橋小鎮(zhèn)有著一段緣分,。

抗日戰(zhàn)爭前夕,,核雕藝人都蘭桂在流飯橋集上擺下了貨攤,都是桃籃,、核雕手章等小物件,。戰(zhàn)亂頻仍,民不聊生,,這樣大師級的人物也來靠手藝作“稻粱謀”了,。他正笑臉招徠著顧客,一個十幾歲的孩子突然跪在攤前,,咚咚地磕下頭去,。孩子就是考功卿,他家境貧寒,,少年喪母,,繼母來到家里后,他過得堪比流浪兒,。他鐵了心要拜都蘭桂為師,,憑手中的雕刀和一枚桃核混碗飯吃。聽完考功卿的訴說,,都蘭桂淚水滿腮:“好孩子,,起來吧。”他認下了這個徒弟兼干兒子,。中午,,火燒鋪里的一頓火燒,定下了這段師徒情緣,。

后來,,都蘭桂傾藝相授,考功卿學著師傅的品格,,又傳藝給了徒弟王緒德,,如今才有了這樣一只復制的核舟。

王相恒抗日救亡 為考斌之正名

王相恒,,字如初,,是流飯橋村人。擅書法,,歐趙互融,,自成風格。青年時就讀于濰縣縣立中學,。中學畢業(yè)后,,恰值抗戰(zhàn)爆發(fā)。國難當頭,,民族危亡,,他投筆從戎,參加國民黨地方抗日游擊隊,,追隨團長考斌之同日軍戰(zhàn)斗,,任團部上尉書記長,。

1941年,考斌之在與日軍作戰(zhàn)中陣亡犧牲,,部隊日漸腐惡,,王相恒為團長繕寫了墓志銘后,脫離游擊隊,,回到家鄉(xiāng)流飯橋村,。

不想,這段人生經(jīng)歷在特殊的年月里,,使他陷進了深重的災難之中,。苦悶之時,,他以筆墨為伴,,“樓船夜雪瓜州渡,鐵馬秋風大散關(guān)”是他常寫的對聯(lián),,往往揮灑而就,。然而,無論在怎樣的逆境中,,他氣節(jié)不虧,,對考斌之崇敬有加,言必稱“先團長”,。走過“文革”,,他奮然而起,奔走呼號,,采訪舊人,,積累資料,呼吁還“先團長”一個正義的名譽,。遺憾的是,,還沒等來改革開放的春天,他已長眠于地下,。

2002年,,考斌之終于被山東省人民政府民政廳追認為“抗日烈士”。

責任編輯:邢敏