【梅翁憶評】張麗華:于老為什么畫梅

來源: 發(fā)布時間:2022-11-21 09:33:28

于希寧是我國當(dāng)代卓越的美術(shù)家和美術(shù)教育家,是具有詩,、書,、畫、印,、美術(shù)史論全面修養(yǎng)的學(xué)者型藝術(shù)家,。他在各個藝術(shù)階段的創(chuàng)作,以及90多年的藝術(shù)人生,,構(gòu)成了頗具研究價值的藝術(shù)個案,。為進(jìn)一步發(fā)掘用好于希寧藝術(shù)資源,擦亮濰坊名人“名片”,,我們精選了部分專家學(xué)者對于希寧先生不同角度,、不同方式的釋讀,對于全面,、準(zhǔn)確且深入地了解藝術(shù)家,,具有重要意義。

張麗華

畫家選擇一個題材入畫,,原因是多方面的,,家教的、師承的,、經(jīng)歷的,、環(huán)境的、氣質(zhì)的,、學(xué)識的,、修養(yǎng)的等等。于希寧先生畫梅的緣由也很復(fù)雜,一說先生是“文化大革命”中開始畫梅的,,其實“文化大革命”前就做了相當(dāng)?shù)膰L試,,那時的梅花已是成熟的面貌。梅花向為古時文人吟詠書寫之物,,在中國文化中有沉厚久遠(yuǎn)的擔(dān)當(dāng),,它為花卉題材的“四君子”之一不假,在文化史和繪畫史上卻有著不同一般的意義,,與觀賞性很強的蘭,、竹、菊顯然不是一回事,,更多地被看成民族骨氣性格的象征,。后來在評選“國花”時,少數(shù)文化人把梅花推舉出來,,竟敵不過諸多市井的口舌,牡丹遂占花魁,,就見出了當(dāng)下時代風(fēng)氣中享樂心態(tài)充斥的無奈,。“文化大革命”期間百花凋零,萬馬齊喑,,但包括于老在內(nèi)的許多畫家,,也畫過別的花卉,如牡丹,、毛竹,、絲瓜、冬瓜,、荷花等,,還有人開拓出了諸如葵花、高粱,、稻菽,、果樹、菜蔬等新的畫題,。毛澤東詩詞中提到的花卉不多,,有楊柳、桂花,、菊花,、桃花、黃葉,,還有斑竹,、牡丹(“紅霞萬朵百重衣”中的“紅霞”實為牡丹),更有象征“弱勢群體”的“枯木朽株”,但梅花的意義非同小可,,至少有兩處寫到,,一首《卜算子·詠梅》,一首《七律·冬云》,,且都與雪有關(guān),。這是與建國初期所面對的國際國內(nèi)環(huán)境是有著特殊心理依據(jù)和輻射氣場的。于希寧先生的梅花恰好地符合了題材的象征性,,也借鑒了毛澤東詩詞的詩境,,強調(diào)樂觀、堅貞,,藐視群雄的孤傲,,摒棄冷漠、落魄,,懷才不遇,,孤芳自賞的陰柔,于老的梅花到后期也未脫離這種健康,、陽剛調(diào)性的追求,。這是新時代畫家經(jīng)歷和師承的自然反映,與古人心境是不可同日而語的,,即使不去追慕毛澤東的詩境,,作為新中國山東美協(xié)主席和山藝名譽院長的于希寧,也不會去蹈入舊時文人自哀自怨的覆轍,。此其一,。

其二,一旦把創(chuàng)作的主旨確立為梅花,,情感上的有意識傾斜是在所難免的,,于是探梅尋梅訪梅,讀梅花詩文,,寫梅花詞句遂成為有目的的追求,,這成為他情感寄托的主要載體。其后的若干年中,,他把古人多以“折枝花卉”的用意反義為之,,代之以畫整株蔥榮婆娑的梅樹,晚年曾想畫整片的梅林,,是謂“香雪海”,,這既是先生起初畫梅境界的延伸,也是他欣逢盛世心緒的真實釋放,。一生的情感和生命都托付給梅花,,情感不斷地在與梅的交融中化入化出,套用一句話:“我看梅花多嫵媚,料梅花看我應(yīng)如是”,。畫家對題材相對集中的主攻不純是繪畫能力或技法的慣性,,而是一種機緣,一種雙向選擇,。生命中總有一種外化的東西與自己冥冥對悟,,物我之間有一絲難以言狀的情愫在默默牽連,似乎把生命的部分甚或全部與所鐘愛的物象捆綁一起,,與之做著時光的消磨,,逐漸建立的情感竟可以成為精神伴侶而陪伴終生。只有這種生命的交付才可以從中開掘出與精神息息相關(guān)的畫魂,。人們提起于希寧,,便想到梅花;看見梅花,,便想起以水墨篤誠地勾勒一生的于希寧,。

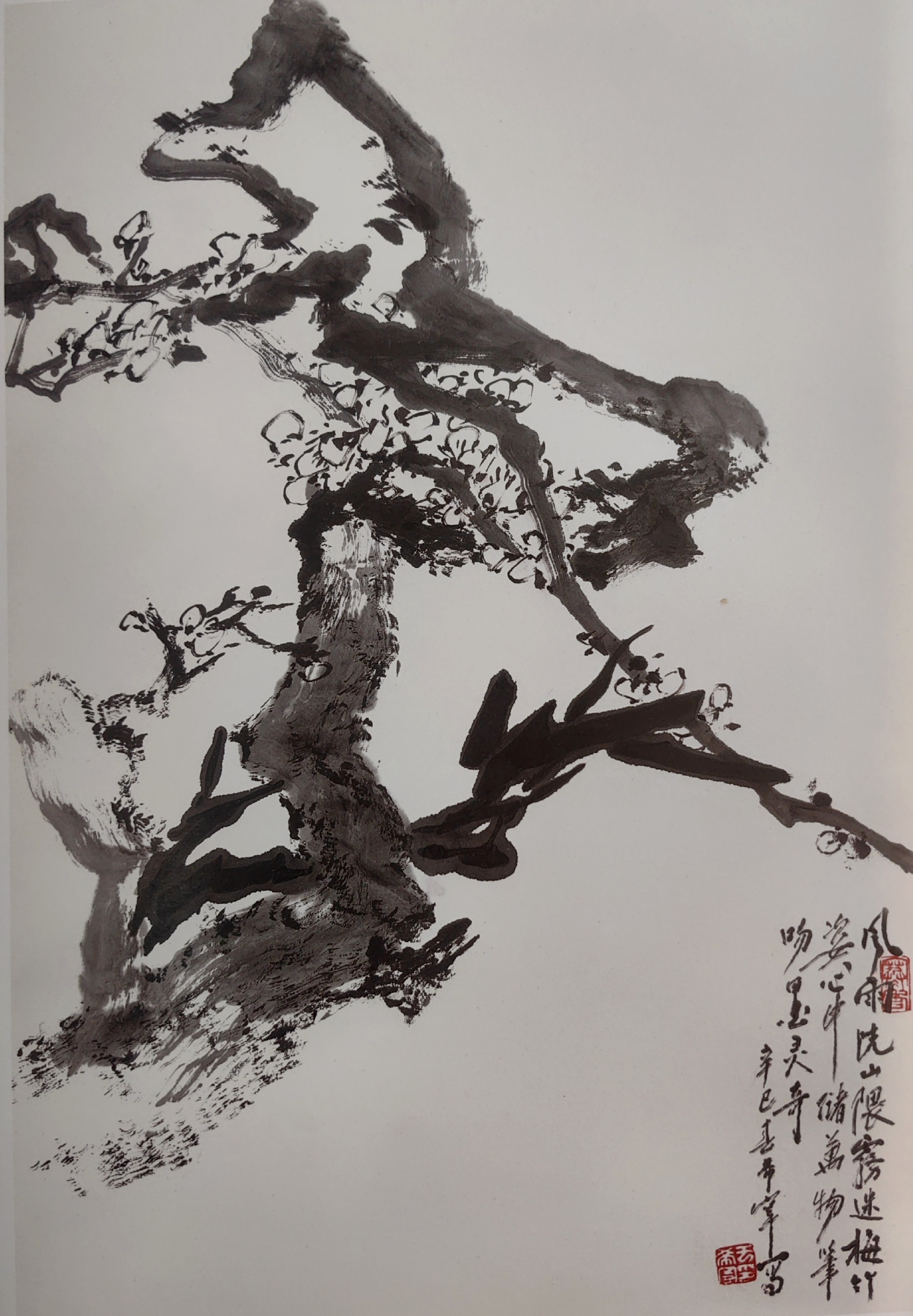

其三,先生是以梅花為中心,,旁及其他題材,,在做著中國畫筆墨表現(xiàn)力和精神性各種可能的探索。我們可以品出古人未曾涉及的細(xì)節(jié):以渴筆寫出的虬曲盤折的老干和新吐出的嫩枝,,焦墨枯筆與空白對比畫出的雪梅,耐得住品味的花朵的翻轉(zhuǎn)欹正,,花骨朵的蓄勢待發(fā)與含苞待放,,不同品種的紅梅綠梅白梅臘梅,他還借著類似的樹株延伸出梅樹的不同性格與面貌,,如棗樹,、杏樹、石榴樹等,。他還把梅花置于各種氣象中觀照,,風(fēng)霜雨雪、朝暉晚霞,;又把梅花置于各種環(huán)境中,,懸崖、與松竹為伍或山水,。每換一種氣象,、環(huán)境,畫家總要梳理一番情感的經(jīng)歷,,也總是一回構(gòu)思立意的深化和升華,,于老在山水畫境中櫛風(fēng)沐雨,中國畫的筆墨在新的語境中走向新一輪層次的蒙養(yǎng)濡染,超凡脫俗,。一種自然物象的提煉最終走向精神性的張揚,。他甚至能將這樣一種自然物象深化出神奇的壯美品格——為紀(jì)念一位青年工人救人獻(xiàn)身的壯舉,于老畫過這樣一張梅花:充滿活力的一枝從崖上垂下,,侵入凜冽的冰水中,,又在另一端倔強地挺起,像是探入水中為英雄默哀,,又像是英雄化作的一縷魂魄在冰水中進(jìn)行最后的掙脫,,看后教人不禁一陣戰(zhàn)栗。梅花竟可以抒發(fā)這樣一種凄美的境界,!

其四,,晚年筆墨中,于老愈來愈注重格調(diào)的錘煉,,他在畫梅的創(chuàng)作中,,完成對現(xiàn)代人忽略掉的“畫格”的重新喚回。畫花卉者極易滑向甜媚而至媚俗,,于老始終掌控著畫筆的調(diào)性,,保持著情感的潔凈純真,唯恐沾染塵俗之氣,。早年,、中年探索的秀潤、明麗規(guī)整為清雅,、蒼勁,,漸漸形成書卷氣規(guī)范,在以梅花為中心的花卉中,,完成了小寫意樣式的精美,、雋永和清新文氣的提純,于老的畫文人氣質(zhì)與民間溫情兼有,,平易的生活熱情與孤峭精神氣節(jié)并存,。先生還為自己制定出“進(jìn)步計劃”并通過不懈的實踐一步步得以實現(xiàn),這對于我們后輩更是一種無形的鞭策,。今天,,在欣賞先生墨跡、溫習(xí)著先生教誨的同時,,還不時為他由修養(yǎng)支持的探索精神所激勵,,不絕如縷的耳提面命悠遠(yuǎn)綿長。

原載《山東藝院報》2012年1月16日(紀(jì)念于希寧99周年特刊)第四版

張麗華:著名畫家,、山東藝術(shù)學(xué)院教授

來源:齊魯文化(濰坊)生態(tài)保護(hù)區(qū)服務(wù)中心

責(zé)任編輯:封曉健