塔耳堡站:位置絕佳曾出土文物

來源:濰坊晚報 發(fā)布時間:2023-03-12 16:44:43

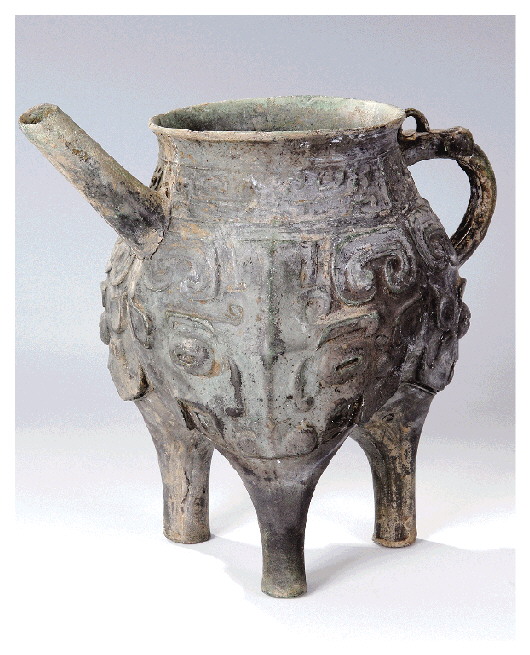

鄧共盉(資料圖片)

塔耳堡站

塔耳堡站站名或?yàn)橐糇g,地理位置極佳,,這里曾出土過商代青銅器鄧共盉,。這里具有獨(dú)特的歷史文化價值,,塔耳堡站南邊的高陽村西漢時為膠陽侯國,此處多封侯?,F(xiàn)高陽村曾發(fā)現(xiàn)漢代的磚瓦殘片,。高陽村再往南,即是方戈莊——岳飛之子岳霖的后代在此建立村莊,,繁衍生息,。到了近代,塔耳堡站及其周邊仍為兵家必爭之地,。

車站名或?yàn)橐糇g 出土商代青銅器

塔耳堡站位于昌邑,,站名也是火車站帶來的,因其周邊原沒有這一村名,。有人思量,,此名或?yàn)榈聡说囊糇g名。1902年建成通車的塔耳堡站,,有立興棧,、隆興棧、利增祥煤場等商號,。車站東為朱陽,,南為高陽,出車站1公里就是鳳凰山,,山兩側(cè)各有山東,、山西村。山上原有廟宇,,后因戰(zhàn)亂被毀,。

塔耳堡站正南方是鳳凰山,鳳凰山北有鳳凰屯,,正是鳳凰頭,,東北角有黃瑞埠,是鳳凰翅膀,,車站正騎在鳳凰身上,,看來,當(dāng)年建站人員也是精心選址的,。塔耳堡站建得非常氣派,,十字脊、老虎窗,,面對鐵路東西走向五間房,后面建有附房,,窗下植有草坪,,草坪上種著冬青,。站舍東山窗上有圓形浮雕,巨石橫梁造型,。站名書于兩側(cè)窗中間,。

如今,塔耳堡站日德建筑遺存幾乎不見,,只一處德建房深處車站建筑群中,。如今亦需要保護(hù)。

塔耳堡站的故事亦多,。

1992年,,塔耳堡周邊的村子出義務(wù)工,所謂義務(wù)工就是鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織的公益勞動,,勞動者無報酬,。這天,村民們出義務(wù)工,,打算在塔耳堡站家屬院東側(cè)挖一條排水溝,,一行人一字排開,山西村村民孫仁龍只挖了兩锨土就挖到一個金屬物件,,金光閃閃,,且器形美麗,上有銘文,,誰也不知這是啥東西,,見其上有鎏金,知是一件寶貝,?;疖囌拘旖鹈鞯母赣H有一本厚厚的康熙字典,孫仁龍找到徐金明師傅借來,,一張圖一張圖對照著看,。真讓他找到了,圖上畫的,,正是他挖到的寶貝,。這東西原來叫盉(hé),是商代的銅器,。

消息長了翅膀,,各路文物販子紛紛登門,有人出到了20萬元,。1992年的20萬元,,大概可以買一輛普通桑塔納轎車。如今,這件商代出土的青銅器被擺放在昌邑博物館內(nèi),,為孫仁龍捐獻(xiàn),。

鄧共盉證明昌邑南境曾存鄧國族裔

這件商代青銅器名為鄧共盉。盉是中國古代盛酒器,,用水來調(diào)和酒味的濃淡,。盉的形狀較多,一般是圓口,,深腹,,有蓋,前有流,,后有鋬(pàn),,下有三足或四足,蓋和鋬之間有鏈連接,。青銅盉最早出現(xiàn)于二里頭文化時期(即夏文化),,盛行于商晚期和西周,流行到春秋戰(zhàn)國,。中國古代青銅器從商代晚期開始,,造型敦厚凝重,裝飾繁復(fù),,圖紋威嚴(yán)神秘,,西周大致秉承商代舊制而略有變化。隨著王權(quán)衰落,,禮崩樂壞,,青銅禮器中逐漸透出一些令人輕松的氣息,舊有的神秘,、莊重與沉悶漸漸隱去,,而新的有創(chuàng)意的造型和紋飾,一步步走向百姓生活,。塔耳堡出土的盉,,圓口侈沿,鼓腹,,無蓋,,束頸。腹,、頸部飾饕餮云雷紋,,一側(cè)有鋬。鋬上有橋型鈕,,位于正中,。前有管狀流斜置上腹部,。頸部飾三組夔鳳紋,共六個單元,,每組兩兩相對,,四周有弦紋作框欄,,檔微內(nèi)收,。三實(shí)足,高9厘米,。腹部為象首的變形紋飾,,高額、豐耳,、碩眉,、橢圓目,方潤口,,取仿大象,,象鼻卷舒傾垂觸地,塑為銅盉的三足,,鋬部腹面直書陰文篆字“鄧共尊彝”四個字,。

“鄧共尊彝”是什么意思?在古代,,“登”通“鄧”,,而根據(jù)商代銅器銘文釋讀的一般規(guī)則,第一個字往往代表諸侯國名,,即鄧國,;第二個字是墓主人的名字,也就是此處埋葬的是一位叫“共”的人,;后面的文字表明陪葬物品的名稱,,“彝”,酒器,,現(xiàn)泛指祭器,。因此,銘文所表達(dá)的完整意思應(yīng)該是:鄧國一位叫共的逝者所用的酒器,。

據(jù)統(tǒng)計,,以往出土的帶銘文商周鄧國青銅器共十四五件,大部分分布于陜西,、河南,、湖北三省。而鄧共盉為什么會在昌邑出土,?原來,,商周時期,,國族遷徙十分頻繁。王獻(xiàn)唐著《炎黃氏族文化考》認(rèn)為,,位于今湖北襄陽縣北之鄧城,、位于今山東兗州一帶的春秋時期魯國之鄧邑、位于今河南孟縣西南的戰(zhàn)國時期魏國之鄧邑,,均因鄧國族裔遷居而得名,。由此可推知,昌邑出土的這件鄧共盉證明,,昌邑南境也曾存在著一支鄧國族裔,,這一下子就將鄧國的活動區(qū)域擴(kuò)展到山東半島。

發(fā)現(xiàn)漢代磚瓦殘片 曾為兵家必爭之地

塔耳堡火車站南的高陽村西漢時為膠陽侯國,,據(jù)《萊州府志》載:“高陽城,,高密西北三十里,漢置縣,,成帝封淮陽王孫并為高陽侯,。”這里的“淮陽王孫并”應(yīng)解答為“淮陽憲王之孫并(即一同)封為高陽侯”就可通了,史料里只記載了這么多,,高陽侯冢已經(jīng)夷為平地,,此墓也沒有挖掘,至于墓內(nèi)隨葬物,,不可考,。不知在此周圍為何有這么多封侯,例如昌邑侯,,就是著名的?;韬睿庥诓?。高陽往南40公里,,有頃王,封高密國,,相傳系西漢劉章之墓,。又至膠陽侯國,漢平帝時封國,。漢平帝元始元年(公元1年),,封高密頃王劉章子劉憑為膠陽侯。置膠陽侯國,,國都在今昌邑市高陽村,。公元8年,王莽廢膠陽侯國,。有沖突的是,,這里面不稱高陽侯,,而是稱為膠陽侯,膠陽侯與高陽侯竟同封于高陽,?可能有一處是錯誤的,。

《水經(jīng)》注:“膠水北逕膠陽東,晏謨伏琛并謂之東亭,。自亭結(jié)路,,南通夷安。”又云:“張奴水發(fā)夷安東南阜下西北,,流歷膠陽縣注入膠水之左,,東北為澤水,,潴百許里謂之夷安潭,。”《高陽志》記載:“大業(yè)末廢。”該城遺址南北長450余米,,東西寬300余米,,現(xiàn)高陽村坐落其上,在該地發(fā)現(xiàn)漢代的磚瓦殘片,。成帝即劉驁,,字太孫,西漢皇帝,,漢元帝劉奭(shì)之子,。成帝愛讀經(jīng)書,喜歡文辭,,寬博謹(jǐn)慎,。成帝即位后,沉湎酒色,,荒于政事,,各地相繼暴發(fā)農(nóng)民起義和鐵官徒起義。同時任由外戚專政,,朝廷大政為太后王政君一族把持,,埋下了王莽篡漢的禍根。劉縯,,即是高陽侯,。西漢淮陽憲王劉欽之孫,淮陽王劉玄之子,。劉玄去世后,,劉縯繼承淮陽王位。到王莽篡漢時,,王位被廢除,,其后事跡不詳,。綏和二年(前7年)成帝去世,終年44歲,,廟號統(tǒng)宗,,謚號孝成皇帝,葬于延陵,。

高陽再往南,,即是方戈莊——岳飛之子岳霖的后代在此建立村莊,繁衍生息,。

值得注意的是,,1945年8月15日,日本宣布無條件投降,。但是,,一直到1945年12月7日,駐守在塔耳堡站的日軍仍有60多人拒不投降,。膠東區(qū)一個營和昌南縣軍民一起,,激戰(zhàn)一個多小時,駐扎火車站的日軍被全部殲滅,。1946年2月,,國民黨軍隊3000余人包圍了駐塔耳堡山西村膠東軍區(qū)的一個連,戰(zhàn)士們奮起反擊,,激戰(zhàn)一下午,,直到膠東軍區(qū)增援部隊趕到,國民黨軍方撤退,。

以此地為拉鋸戰(zhàn)的爭取點(diǎn),,地處交通要道,有鳳凰山為屏,,退可守,,進(jìn)可攻,也是兵家必爭之地之一,。

責(zé)任編輯:龐珂