濰水兩岸古城眾多(二)

來(lái)源:濰坊晚報(bào) 發(fā)布時(shí)間:2023-05-14 15:31:25

北魏《水經(jīng)注》記載的石泉縣

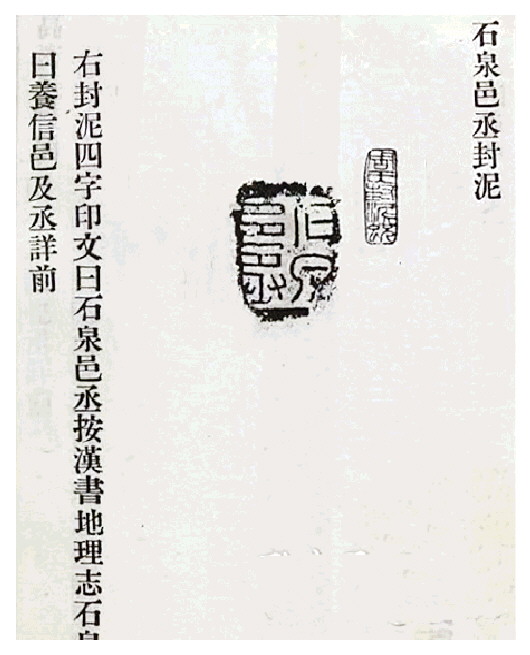

《續(xù)封泥考略》收錄的石泉邑丞封泥

濰河流域分布著眾多古國(guó),、古城,,石泉城位于濰河?xùn)|岸,建置年代不詳,西漢初年在此設(shè)縣,。在石泉城舊址采集到豆柄、豆盤(pán)等陶器殘片標(biāo)本,,城址南還有一處大型遺址,,所出土文物經(jīng)考古勘探為新石器時(shí)代龍山文化。石泉城周?chē)袍E林立,,該城南接碑產(chǎn)山,,因生產(chǎn)刻碑石料而得名。

濰河流域古城串珠狀分布

濰河古稱(chēng)濰水,,俗稱(chēng)淮河,。北魏酈道元《水經(jīng)注》云:“濰水出瑯邪箕縣濰山。”實(shí)際上,,濰河有兩個(gè)源頭,,一個(gè)源自《水經(jīng)注》提到過(guò)的箕縣濰山,,今名箕山;另一源頭源自莒縣北屋山,。兩源匯合后流經(jīng)五蓮,、諸城、高密,、安丘,、坊子、寒亭,、昌邑等縣市區(qū),,于昌邑下?tīng)I(yíng)鎮(zhèn)北注入渤海萊州灣。濰河流域是今天濰坊地區(qū)人類(lèi)較早的活動(dòng)地之一,,史書(shū)中記載的自舜,、禹時(shí)期的古城諸馮、寒,、斟鄩,、古斟灌等古國(guó)、古城均在濰河兩岸,,再往西至今天的青州界尚有益,、陽(yáng)城等同時(shí)期的古國(guó)、古城,。自商周至漢代,,濰河流域有著州國(guó)、杞國(guó),、諸國(guó),、密城、都昌,、昌城,、東武、姑幕,、石洛,、折泉、郚,、棠,、平昌、昌安,、防,、樂(lè)都、鄑城、高陽(yáng),、下密,、渠丘等等大量的古國(guó)、古城,。

20世紀(jì)90年代,,曾對(duì)寒亭區(qū)朱里鎮(zhèn)前埠下遺址進(jìn)行科學(xué)考古發(fā)掘,經(jīng)考證,,該遺址距今約八千年,,出土有玉器、陶器等,;諸城六吉莊子遺址距今約7000年,,出土有石磨盤(pán)、石磨棒等,。這兩處濰河附近的古遺址上限達(dá)到后李文化(距今約8500年-7500年),、北辛文化(距今約7500年-6500年),也從科學(xué)的角度說(shuō)明了人類(lèi)在很早已在濰河流域生活繁衍,。

今高密的古濰河段上,,自南向北有石泉城、稻城,、城陰城三座古城,,支流上有唐縣城、夷安城兩座古城,,除唐縣城建于唐朝并使用至今外,,其余四座均建于漢代或漢代之前。

西漢初年曾在石泉城設(shè)縣

石泉城,,故址在今高密市注溝社區(qū)李家埠村附近,,濰河?xùn)|岸。村西南角尚存土堤城墻遺跡一段,,長(zhǎng)30米,,高1米,最寬處2米,,為夯土結(jié)構(gòu),,土墻上留有多個(gè)直徑8厘米的筑洞,。城址南殘留長(zhǎng)500米,,高0.8米,寬10米的墻基,。

石泉城建置年代不詳,,西漢時(shí)曾在此設(shè)縣,當(dāng)代考古根據(jù)石泉城舊址采集到的豆柄、豆盤(pán)等陶器殘片標(biāo)本及城墻建筑特征分析,,初步確定該遺址為漢代遺存,。

城址南,今李家埠村南930米處也有一大型遺址,,常出土有筒瓦當(dāng),、半瓦當(dāng)、鼎足等陶器標(biāo)本,,經(jīng)考古勘探,,該遺址為新石器時(shí)代龍山文化(距今約4500年-4000年前)、西周,、東周和漢代遺存,。由此說(shuō)明了此處在4000多年前就有人類(lèi)定居繁衍。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的發(fā)展,,因?yàn)槿丝诘膲汛?,地域的繁榮,或出于政治需要,,又到原生活舊址北部建城,,這也是高密境內(nèi)大部分古城的共性。

東漢班固《漢書(shū)·地理志》中記載:“高密?chē)?guó),,故齊,,文帝十六年(前164)別為膠西國(guó),宣帝本始元年(前73)更為高密?chē)?guó),。戶四萬(wàn)五百三十一,,口十九萬(wàn)二千五百三十六??h五:高密,,莽曰章牟;昌安,;石泉,,莽曰養(yǎng)信;夷安,,莽曰原亭,;成鄉(xiāng),莽曰順成,。”高密?chē)?guó)下轄五縣,,昌安、成鄉(xiāng)故址均在濰河西岸,,今已不在高密市轄區(qū)之內(nèi),。王莽時(shí),,石泉改名為養(yǎng)信,東漢時(shí),,縣廢,,設(shè)亭,并入昌安縣境,。

東漢應(yīng)劭《地理風(fēng)俗記》中記載:“平昌縣東南四十里有石泉亭,,故縣也。”此后北魏酈道元在他的傳世之作《水經(jīng)注》中也繼續(xù)沿用了這一說(shuō)法,。

北宋《太平寰宇記》云:“石泉故城,,在今(安丘)縣西南(實(shí)際為東南)六十里。后漢省,,并入昌安縣,。有濰水在故城西過(guò)。”漢代時(shí),,在縣下設(shè)鄉(xiāng),、亭、里等,。西漢開(kāi)國(guó)皇帝劉邦即做過(guò)亭長(zhǎng),,而北海大儒鄭玄則做過(guò)鄉(xiāng)嗇夫(鄉(xiāng)里主管賦稅、徭役的官員),。

關(guān)于鄉(xiāng),、亭、里的關(guān)系,,《漢書(shū)》中有載:“五戶為鄰,,五鄰為里”“大率十里一亭,亭有長(zhǎng),。十亭一鄉(xiāng),。”當(dāng)然,在中國(guó)的各個(gè)歷史時(shí)期,,鄰,、里、亭,、鄉(xiāng)里的戶數(shù)都不是絕對(duì)的,,具體要以當(dāng)時(shí)的實(shí)際情況為準(zhǔn)。

碑產(chǎn)山生產(chǎn)碑刻石料

石泉城周?chē)袍E林立

石泉城西鄰濰水,,南望碑產(chǎn)山,,昔年巨石林立,遍地甘泉,,推測(cè)城因此而得名,?!端?jīng)注》云:“濰水又北過(guò)石泉縣故城東,。”可知漢代的石泉城即在濰河西岸,。在今天的濰河西岸,與李家埠隔河相望的大古縣,、小古縣兩個(gè)村落,,亦因?yàn)槭嵌妹?jù)當(dāng)?shù)貍髡f(shuō),,系因?yàn)H河變道,,把原來(lái)的古城一分為二所導(dǎo)致。傳說(shuō)是否真實(shí)不得而知,,但以石泉城西城墻遺址來(lái)看,,仍在李家埠村內(nèi),大古縣,、小古縣很可能是因?yàn)榭拷趴h而得名,,實(shí)際上并非石泉城舊址,當(dāng)然實(shí)際情況還得靠后期考古工作去證明,。

李家埠西的濰河河道上,,傳說(shuō)曾為濰水之戰(zhàn)時(shí),韓信囊沙破龍且時(shí)漢軍的筑壩之所,,昔年有著名的景點(diǎn)韓信壩,,“韓王壩月”也是古諸城八景之一。石泉城南接碑產(chǎn)山,,今名巴山,,古時(shí)因山上盛產(chǎn)刻碑的石料而得名,今日高密,、諸城,、安丘一代出土的漢畫(huà)像石所用石料不少即為此山所產(chǎn)?!端?jīng)注》載:“(百尺水)北流逕高密縣西,,下注濰水,自下亦兼通稱(chēng)焉,,亂流歷縣西碑產(chǎn)山西,。又東北,水有故堰,,舊鑿石豎柱,,斷濰水,廣六十許步,,掘東岸,,激通長(zhǎng)渠,,東北徑高密縣故城南。”《舊唐書(shū)·五行》載:“大和二年(828)六月七日,,密州卑產(chǎn)山北面有龍見(jiàn),。”疑似當(dāng)時(shí)山上曾出現(xiàn)蜃樓或特殊的自然景象。卑即碑的假借字,,在古籍里這一現(xiàn)象非常常見(jiàn),。

石泉城在古籍中介紹不多,因?yàn)槟甏眠h(yuǎn),,后世的史書(shū)很多都沒(méi)有搞清它的位置,,像元代的《齊乘》即把石泉、昌安二城混為一體,。1928年,,建德周明泰編著的《續(xù)封泥考略》一書(shū)中,曾收錄了一枚珍貴的西漢“石泉邑丞”封泥,。周氏書(shū)中封泥,,多得于其兄周進(jìn),周進(jìn)所藏臨淄所出封泥450品,,多得于黃縣金石學(xué)家丁樹(shù)楨,。周氏封泥后歸于族甥孫鼎,20世紀(jì)70年代末,,孫氏舉其所藏捐贈(zèng)上海市博物館,。

近幾十年來(lái),在人們的日常耕作,、建設(shè)中,,石泉城遺址內(nèi)出土了大量的漢代陶器、錢(qián)幣等,,期待不久的將來(lái)可以對(duì)這座古城遺址進(jìn)行考古發(fā)掘,,向世人揭開(kāi)它神秘的面紗。

責(zé)任編輯:邢敏