柜城膠陽故址未定(八)

來源:濰坊晚報 發(fā)布時間:2023-05-14 15:50:21

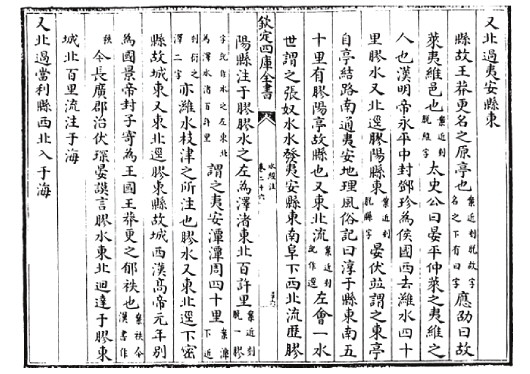

北魏《水經(jīng)注》中關(guān)于膠陽城的記載,。

柜城故址在今日高密密水街道拒城河社區(qū)附近。東雙廟村北,、村南均有大型漢代文化遺址,,從遺址、距離和地理位置來看,,雙廟村遺址附近正對史書上記載的柜城,。膠陽城故址史書無載,膠陽縣故址應(yīng)在今高密市姜莊鎮(zhèn)東,、西王家城子村附近,。膠陽城歷史上長期與今昌邑市境內(nèi)的高陽城混淆,影響至今,。

柜城城址尚未確定

雙廟村遺址有待發(fā)掘

西漢時,,在瑯琊郡下設(shè)柜縣,縣治柜城,?!端?jīng)注》云:“(柜艾水)東北流,徑柜縣故城西,,王莽之祓同也,,世謂之王城。又謂是水為洋水矣,。又東北流,,晏(謨),、伏(琛)所謂黔陬城西四十里有膠水者也,。又東入海,。《地理志》:瑯邪有柜縣,,根艾水出焉,。東入海,即斯水也,。”宋《太平寰宇記》云:“故柜城,,漢縣,后省,,在今縣西南二十里,。故柜城俗亦謂之王城,有柜艾水,,其水東入海,,城因名。”元于欽《齊乘》云:“柜城,,高密南三十里,,漢縣。根艾水出此,,東入海,,今曰柜城河。”清《讀史方輿紀(jì)要》云:“柜城,,(高密)縣南三十里,,《舊志》柜城在膠州西南九十里是也。漢縣,,屬瑯琊郡,,柜音巨。后漢改屬北海國,,后省,。今縣西南三十里有柜城河,出縣南五十里王子山流入九穴泊,,蓋因故城而名,。”

綜上,可知柜城故址在今日高密密水街道拒城河社區(qū)附近,,王莽時曾更名祓同,柜城河隨著歷史的推移變成了拒城河,。柜城旁有柜柳河,,今名柳溝河,,疑似因柜柳而得河名,繼而又得城名,。柜柳是東夷時期山東地區(qū)常見的一種落葉喬木,,東夷古地名中,有大量音“柜”字的,,如巨野,、渠丘、鉅平,、鉅定,、柜城、巨洋水,、巨定湖,、巨河水、柜柳河,、巨洱河等等,,遂寫法不同,但方言讀音都音“柜”,,不知是否和柜柳相關(guān),。

柜城因為年代久遠(yuǎn),歷來城址位置也不為人知,。史書中的記載,,也只有“縣南二十里”“三十里”之說,而無確切地點,。中國歷史上的各個時期,,往往一里地的米數(shù)是不一樣的。如清朝時,,一里近600米,,所以《讀史方輿紀(jì)要》中記載的“縣南三十里”,折合到今天在35里-40里之間,。

今高密市城南約40里處有東,、西雙廟村。東雙廟村北,、村南均有大型漢代文化遺址,,村北遺址面積6.4萬平方米,村南遺址面積14.8萬平方米,,土層中經(jīng)常出土漢代陶器,、銅錢等生活用品,以及瓦當(dāng)?shù)冉ㄖ浼?。兩處遺址在漢代應(yīng)該是一體,,現(xiàn)在被村隔斷,。而西雙廟村遺址,2022年經(jīng)山東大學(xué)勘探,,為龍山文化,、周、漢代遺址,,人類也是自古在這里生存繁衍,,后期疑似建城、封國,。

從遺址,、距離和地理位置來看,雙廟村遺址附近正對史書上記載的柜城,。西雙廟村附近的鄧家莊,、西鍋框、道鄉(xiāng),、東遲家村,、西施家屯等村落目前均有漢代文化遺址,部分上限到龍山文化,、周代,。雙廟村西南有兩郎山,昔年山上和周圍有大量漢墓,,很可能為柜城的墓葬群,。

目前,雙廟村的幾個遺址尚未進(jìn)行考古發(fā)掘,,此處是否為漢柜城遺址,,目前僅是按照史書和實際情況進(jìn)行推測,還有待于日后的考古發(fā)掘去完善證明,。

膠陽城因在膠河之陽得名 故址史書無載

膠陽城因位于膠河古道之陽(膠河北岸)而得名,,建置時間不詳。膠河古道,,在今膠河夏莊鎮(zhèn)段,,往北流經(jīng)今高密姜莊鎮(zhèn),再流經(jīng)今平度市至今萊州市海倉以北入萊州灣,。

西漢時有膠陽國,,國治膠陽城。班固《漢書地理志》載:“北???,景帝中二年置。屬青州,。戶十二萬七千,,口五十九萬三千一百五十九,。縣二十六……膠陽,,侯國”。膠陽侯,,查《漢書·王子侯表》無載,。但有“膠鄉(xiāng)敬侯漢”,據(jù)推斷應(yīng)是“膠陽敬侯漢”,。膠陽侯劉漢謚號“敬”,,其父為高密王劉弘。劉弘是漢武帝劉徹之子,,本始元年(前73)受封高密王,,卒后子劉章嗣位,子劉漢封膠陽侯,。劉漢卒,,子劉成嗣位。劉成卒,,謚號“節(jié)”,,因無子嗣,侯國除,。

膠陽城故址史書無載,。清末《高密鄉(xiāng)土志》引東漢應(yīng)劭《地理風(fēng)俗記》云:“張奴水自夷安東南阜下西北,歷膠陽縣注于膠水之左,,東北為澤,,謂之夷安潭”,推論膠陽故城應(yīng)在(高密)縣北,,但不能確定具體位置,。實際上,膠陽縣故址應(yīng)在今高密市姜莊鎮(zhèn)東,、西王家城子村附近,,周圍村名王家城子村、欒家城子村,、彭家城子村都是以膠陽古城遺址而得名,。

今欒家城子村西、西王家城子村西北,,有25萬平方米的大型文化遺址,,此處百姓耕種時經(jīng)常出土漢代的五銖、陶器等,。王家城子村南接河西村,,濟(jì)青高速路項目沿途考古時,,曾在此發(fā)現(xiàn)龍山文化遺址。

膠陽縣東漢時撤縣,,原縣城改為亭,,史稱“膠陽亭”。

膠陽與高陽長期混淆 至今仍受干擾

膠陽城在歷史上,,長時間與位于高密西北部,、今昌邑市境內(nèi)的高陽城混淆,高陽城一直被誤認(rèn)為是膠陽城,。直至《中國地名大詞典》乃至新中國出版的各類地圖上,,還是沿用了這種說法。高陽城位于高密縣西北,,昌邑市北孟鎮(zhèn)高陽村,,當(dāng)代探測此地文化層至龍山文化,史書記載漢朝曾在此置縣,。建始元年(前32)劉并被封高陽侯,,都高陽城。高陽在撤縣后,,以原縣城地設(shè)高陽亭,。

歷史上造成“高陽”“膠陽”混淆不清的“罪魁禍?zhǔn)?rdquo;是東漢的學(xué)者應(yīng)劭。他在《地理風(fēng)俗記》中記載:“淳于縣東南五十里有膠陽亭,,故縣也,。”淳于縣故址在今坊子區(qū)黃旗堡附近。按漢朝一里約416米計算,,淳于縣南五十里之地,,實為高陽城,而膠陽城距離淳于縣,,則遠(yuǎn)在百里之外,。此后,北魏酈道元《水經(jīng)注》引用了這一說法,,書中云“膠水又北徑膠陽縣東,,晏、伏并謂之東亭,,自亭結(jié)路,,南通夷安?!兜乩盹L(fēng)俗記》曰:淳于縣東南五十里,,有膠陽亭,故縣也”。

實際上,,膠陽,、高陽撤縣后,皆設(shè)亭,,高陽亭在西,,膠陽亭在東,相隔40里,,古時稱二亭為東亭,、西亭,晏謨,、伏琛所說的東亭,即是膠陽故址,。而《地理風(fēng)俗記》把兩亭混淆,,造成了高陽、膠陽成為一體的結(jié)果,。自此后,,歷朝地理史書皆按《地理風(fēng)俗記》《水經(jīng)注》之說。像宋《太平寰宇記》云:“高陽故城,,漢縣,。《漢書》:‘成帝封淮陽憲王孫并為侯’,。今高密縣西北三十四里,,有高陽故城是也,一名膠陽亭,,蓋漢之高陽縣舊理,。”元《齊乘》云:“高陽城,高密縣西北三十里,。漢成帝封淮陽王孫并為侯,,一名膠陽亭,大業(yè)末廢,。今有高陽村,。”清《讀史方輿紀(jì)要》云:“高陽城,縣西北三十四里,,漢縣,,屬瑯琊郡。成帝封淮陽憲王孫并為侯,,后漢廢,,一名膠陽亭”等等,皆是膠陽、高陽不分,,影響至今,。

本期圖片由孫濤提供

責(zé)任編輯:邢敏