您當前位置:濰坊新聞網(wǎng) > 文化雜談

來源:濰坊晚報 發(fā)布時間:2023-07-31 09:13:00

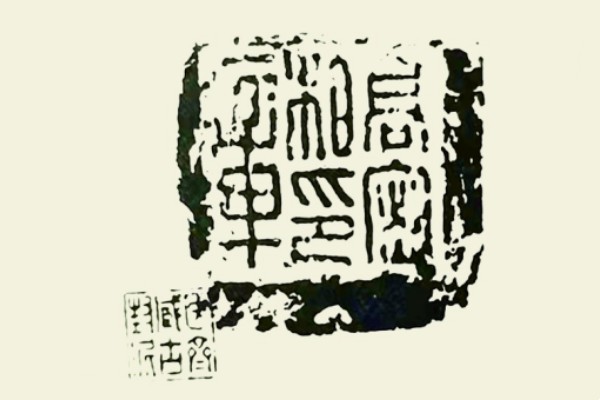

陳介祺舊藏的“高密相印章”封泥

□孫濤

封泥是古代用官印在泥上蓋出來的印跡,,通過特殊的工藝燒制,使其不破不裂,。紙張普及以前,緘封簡牘等文件多為竹簡,,傳送時包裝捆好,,繩上加以封泥,可用以防止文件私拆,。它主要流行于秦漢時期,,當紙張普及以后,竹簡等不再用于書寫材料,,封泥也失去了它的作用,,退出了歷史的舞臺。

高密相印章

封泥實物約在道光年間方被藏家發(fā)現(xiàn)并重視,,清代諸城逄哥莊(今高密逄戈莊)金石學家劉喜海根據(jù)《后漢書·百官志》守宮令下本注“主御紙筆墨及尚書財用諸物及封泥”,,最早為封泥正名,并將其編入《長安獲古編》,。此后,,考古界和金石界對封泥的研究與考證進入了一個全新的階段,涌現(xiàn)了劉喜海,、陳介祺,、吳式芬、劉鶚,、丁樹楨等眾多封泥收藏家,,研究高峰歷經(jīng)清、民國至今而不衰,。

最早進入金石家視野的是蜀地和關中出土的封泥,。清代吳榮光《筠清館金石》序言中,記載“道光二年(1822年)……蜀人掘山藥……(所得封泥)百余枚”,。光緒二年(1876年)陳介祺獲“姑幕丞印”封泥,,由此發(fā)現(xiàn)了漢代齊國封泥,他在致吳大澂中述及:“東土竟亦有泥封”,。因齊國封泥多出于臨淄城北劉家寨,,世人又稱其為“臨淄封泥”。臨淄封泥現(xiàn)世后,,引起山左的一些金石收藏家競相搜集,,陳介祺、高鴻裁,、王懿榮,、丁樹楨,、孫文瀾等都是其中的佼佼者。后來,,國內(nèi)學者陳寶琛,、周進、羅振玉等又加入進來,,考釋,、著錄的風氣漸盛。而濰縣的陳介祺是最早關注和研究封泥的學者之一,,他最先認識到封泥的價值及其與古璽印的關系,,并早在咸豐元年(1851年)就整理出版《簠齋印集》,收錄封泥130余枚,。而他與吳式芬合撰《封泥考略》,,也在光緒三十年(1904年)刊行,成為中國最早的封泥資料專書,。

《封泥考略》中載有一品“高密相印章”,,為西漢時期高密國某國相郵寄簡書時所制,左下蓋“簠齋藏古封泥”,,為陳介祺先生舊藏,。高密,東周為齊之屬邑,,城址位于濰河東岸(今高密市井溝鎮(zhèn)城陰城遺址附近),。秦朝設立郡縣制,高密為縣,,漢初承秦制初仍為縣,。西漢文帝十六年(前164年)建立膠西國,國都在高密,。西漢宣帝本始元年(前73年),,更為高密國。高密下轄高密,、昌安,、石泉、夷安,、成鄉(xiāng)五縣,,共有四萬五百三十一戶,十九萬二千五百三十六口人,。漢朝的諸侯國,,王為尊,太傅輔之,,國相統(tǒng)眾官,。西漢高密國共傳四代,,王莽篡漢時國除,故“高密相印章”封泥,,即為這段時間內(nèi)的產(chǎn)物,。

此枚高密相印章形制比常見封泥印略大,文字豎排三行,,前二行每行兩字,,第三行“章”字拉長而獨占一行。從封泥上不難看出,,此印章文字比較粗獷,但較漢初的“高密丞印”已經(jīng)相對規(guī)整,,更顯端正大方,。高密相封泥真品目前現(xiàn)世僅陳氏這一枚,十分珍貴,,現(xiàn)藏于上海博物館,。

責任編輯:平小娜

濰坊日報社主辦 網(wǎng)站備案號:魯ICP備10207392號-1 魯公網(wǎng)安備 37070502000004號 新聞許可證編號:37120180034

新聞熱線:0536-8196500 廣告熱線:0536-8196033 郵箱:[email protected] 濰坊國際風箏會

版權所有:濰坊日報社(濰坊報業(yè)集團) 濰坊新聞網(wǎng)絡傳媒有限公司 ? 2007-2021 網(wǎng)絡內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報 “涉互聯(lián)網(wǎng)算法推薦”專項舉報渠道