山區(qū)里隱藏京劇大村

來(lái)源:濰坊晚報(bào) 發(fā)布時(shí)間:2023-09-25 17:35:00

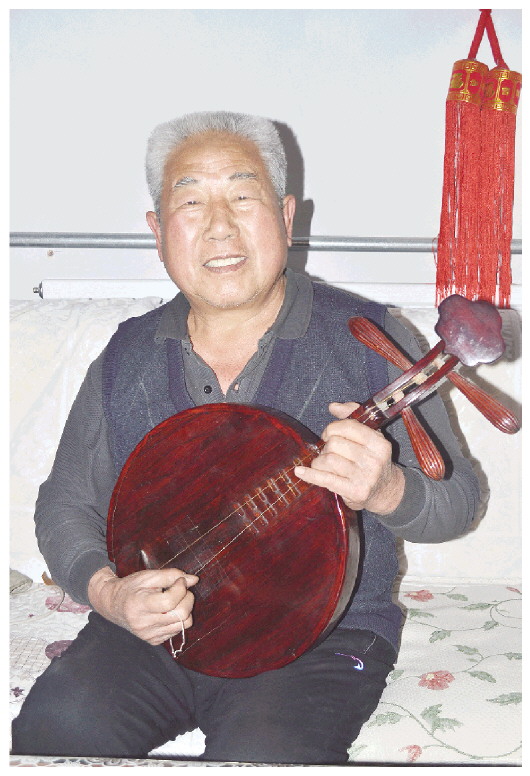

楊明武彈奏自制的樂(lè)器,。

井塘村的戲臺(tái)

西劉井村的京劇博物館

西劉井村受訪者聊本村京劇歷史,。

井塘村受訪者聊本村京劇歷史,。

在青州城區(qū)西南部的山區(qū),,也隱藏著許多興盛過(guò)京劇的大小村莊,?!肚嘀菔兄尽酚涊d的6處專業(yè)京劇演出團(tuán)體,五里堡村占了3處,;西劉井村百年前就有過(guò)弟子班,,置辦了戲箱,現(xiàn)今有全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)唯一的戲曲博物館,;井塘古村如今為一處著名旅游景點(diǎn),,但殊不知也曾有自己的京劇團(tuán),1980年建成了一處戲臺(tái),,就在村頭,。

早期兩個(gè)京劇團(tuán)體 都有李東山記錄

《青州市志》記載了兩個(gè)培養(yǎng)京劇人才的團(tuán)體,常山科班和東山科班,。

常山科班,。京劇老藝人郭世俊、李夢(mèng)龍回憶,,五里堡東山科班班主李東山少時(shí)學(xué)藝于常山科班,。據(jù)推算,常山科班當(dāng)在清同治年間,,其他無(wú)考,。

東山科班。光緒三十二年(1906)前后,,五里堡村開(kāi)辦,,班主李東山,藝徒50人,,學(xué)藝3年,,1年后開(kāi)始演出,所得先償還財(cái)東辦班費(fèi)用,,次敬奉老師,,藝徒所得無(wú)幾,。演出劇目有《孔明借箭》《打漁殺家》《追韓信》等。

兩處介紹透露出同一個(gè)人物:李東山,,他學(xué)藝于常山科班,,后開(kāi)辦東山科班。

五里堡村舉足輕重 楊家九兄弟癡迷京劇

小營(yíng)村在城區(qū)西北,,孫家莊村在城區(qū)正北,,都是平原地區(qū)。在青州城區(qū)西南部的山區(qū),,也隱藏著許多興盛過(guò)京劇的大小村莊,。特別是位于城鄉(xiāng)接合部、屬于山區(qū)的五里堡村(現(xiàn)為青州市王府街道駐地)在青州的京劇史上舉足輕重,。

五里堡大集曾是青州城鄉(xiāng)最著名的大集,,興盛多年,老輩人仍對(duì)它記憶猶新,。逢五排十,,包括南陽(yáng)城人、東關(guān)人,、北關(guān)人,、附近村子的人,買的賣的,,都到五里堡趕大集,,交易城區(qū)的成品、平原的特產(chǎn),、山區(qū)各種干鮮山果,。五里堡大集蜿蜒數(shù)里,人頭攢動(dòng),,驢歡馬叫,,熱氣蒸騰,香氣四溢,。而《青州市志》記載的6處專業(yè)京劇演出團(tuán)體,五里堡村占了3處(另一處是玉慶班),。

對(duì)于父輩癡迷京劇的事,,五里堡村80歲的楊明武記憶猶新。他的父輩是“在”字輩,,仁,、義、禮,、智,、信,、恭、敬,、孝,、順九個(gè)親叔伯兄弟,全部癡迷京劇,。當(dāng)年白亭子戲班在北城唱戲,,兄弟九個(gè)連看28天,場(chǎng)場(chǎng)不落,。他們成立了組織,,包括伴奏人員共二三十人,領(lǐng)頭的叫“戲約子”,。所謂戲約子的“約”,,是約束的意思,與青州人割麥時(shí)把捆麥子的稻草繩稱為“麥約子”如出一轍,。當(dāng)然,,在這里大概還有“相約”“約定”等含義吧。戲約子就由這親叔伯兄弟中的某個(gè)人擔(dān)任,。由于當(dāng)時(shí)年齡太小,,楊明武記不起具體由誰(shuí)擔(dān)任此職。他記得,,大伯,、父親和叔叔們等一班人在一個(gè)大臺(tái)屋里排練。所謂大臺(tái)屋,,就是類似廟宇的一座大房子,,有出廈,屋前有戲臺(tái),。他們不但在本村演出,,還到其他村演出。排練和演出時(shí),,七八歲的楊明武就趴在戲臺(tái)沿上看,,臺(tái)下總是聚著二三百人。

《打龍袍》中,,楊在智飾包公,,楊在禮演瞎婆。九兄弟中,,只有楊在信識(shí)譜,,他拉京胡,也精板胡、月琴,、琵琶,。據(jù)村人回憶,他拉京胡的技藝非常嫻熟,、高超,,演出中,如果突然斷了一根弦,,他只靠一根弦照樣拉,。楊在禮唱旦角,《女起解》《三堂會(huì)審》都是他的拿手好戲,。演出的劇目還有《清風(fēng)寨》等,。排練和演出全是出于愛(ài)好,不但沒(méi)有收益,,還得湊錢買服裝道具,、樂(lè)器、請(qǐng)師父等,。師父教學(xué)期間,,大伙輪流管飯。

楊明武出生時(shí),,其父楊在恭約30歲,。推算上去,九兄弟中年齡最大的楊在仁,,大約出生于1890年前后,。九兄弟大張旗鼓演戲,應(yīng)當(dāng)是在上世紀(jì)初,。到楊明武記事,,輝煌已過(guò),而且,,接下來(lái)九兄弟和劇團(tuán)的命運(yùn)更是江河日下,。“文化大革命”期間,傳統(tǒng)劇目不能演出,。直至改革開(kāi)放后,,五里堡村根深蒂固的京劇傳統(tǒng)才又重新被拾起,眼下喜歡京劇且經(jīng)常演唱的,,約計(jì)三五十人,。楊明武親叔伯兄弟四人也都愛(ài)好京劇。

西劉井村也有個(gè)李東山

京劇復(fù)興從臨朐請(qǐng)老師

蟒袍,、玉帶,、頭盔、高靴,;彩衣,、頭飾、香帕,、繡鞋,;刀槍劍戟、鑼鼓家什,、琴笙笛簫,;掛在墻上的,擺在案頭的,,紅紅綠綠,、林林總總、應(yīng)有盡有,,西劉井村戲曲博物館陳列的京劇服裝,、道具、文武場(chǎng)伴奏樂(lè)器,,堪稱洋洋大觀,。

西劉井村有全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)唯一的戲曲博物館,該村唱京劇頗有歷史可講,,早年間曾有子弟班,。村里的李玉彩、李玉茂,、李傳義等都年愈古稀,,也都是當(dāng)年村里京劇的臺(tái)柱子。西劉井村也有一個(gè)名叫“李東山”的唱戲人,,他是李傳義的祖父,。

據(jù)了解,百年前,,西劉井村里即有京劇子弟班,,曾去逄峪村的大戲臺(tái)演過(guò)京劇。子弟班的創(chuàng)始人是李傳義的曾祖父李士松,,唱武生,,享年82歲。李玉彩還能記起他矯健的身手,。李傳義的祖父李東山則唱老生,。李傳義很小的時(shí)候,祖父便在家唱戲,,劇目有《借東風(fēng)》《桑園會(huì)》,。李傳義說(shuō),,李家原來(lái)挺富裕,但后來(lái)兩伙土匪鬧矛盾,,李家被牽連訛詐,,從此敗落。關(guān)于祖父李東山唱戲的事,,李傳義曾聽(tīng)奶奶抱怨,,過(guò)年宰了頭豬,都被來(lái)玩的(即唱京劇的)吃完了,,沒(méi)有賣錢……

西劉井村的李東山生于1908年,,享年59歲,而《青州市志》中記載的李東山辦東山科班時(shí)是1906年,,肯定不是同一人,。

李玉彩記得,她六七歲時(shí)(上世紀(jì)50年代初),,李東山還曾與井塘村的一名戲迷合作,,唱《武家坡》。

自李東山之后,,李傳珠,、李傳耀又是一茬唱戲人,唱得也很好,。

設(shè)立人民公社期間,,劉井大隊(duì)由五個(gè)自然村組成,2000多人?,F(xiàn)在的西劉井村,,約700人。

1962年,,西劉井村的京劇開(kāi)始復(fù)興,。組織者是李玉茂的父親李傳秀,從臨朐大官莊請(qǐng)玉泉來(lái)教戲,,文武場(chǎng)也由老師帶過(guò)來(lái),。冬天,教兩個(gè)多月,,管飯之外,,給老師百元左右的工錢(文武場(chǎng)不另支)。那時(shí)整勞力一天的工分才值兩三角錢,,百元左右是大數(shù)目,。演出的多是武戲,,有《穆柯寨》《麒麟山》,,村里還置了戲箱,。可惜好景不長(zhǎng),,沒(méi)過(guò)幾年,,不讓排演傳統(tǒng)戲了,村里就把戲裝分了,。

李玉茂說(shuō):“傳字輩幾個(gè)人請(qǐng)老師來(lái),輪流管飯,,晚上學(xué)戲,。村里有個(gè)人下了關(guān)東有三間閑屋,大伙就在那兒演戲,。村里老戲班子原來(lái)有過(guò)文武場(chǎng),,老一輩去世后,就沒(méi)有了,。”

改革開(kāi)放重置戲箱 從多地請(qǐng)老師教戲

改革開(kāi)放后,,西劉井村的京劇再次復(fù)興,村里又新置了戲箱,,劇團(tuán)由李傳秀,、李傳耀、李傳珠等人組織,,文武場(chǎng)請(qǐng)的是王墳鎮(zhèn)陳家溜子村的,。那年到東高會(huì)演,演的是《古城會(huì)》,,“得了第二名”,。

老人們清楚地記得,1978年,,村里到黃樓鎮(zhèn)曹家莊請(qǐng)曹文光來(lái)教戲,。曹文光那時(shí)40多歲,身體虛弱,。第二年請(qǐng)的是曹文光的舅舅李道經(jīng),,李道經(jīng)頭一年曾跟著曹文光來(lái)打鼓,教了三四年,。之后請(qǐng)來(lái)鄭母鎮(zhèn)吉林村的陳忠德,,教了七八年。最后一任老師是文登的王喜堂,,教了兩三年,,一直教到1989年,村京劇團(tuán)湊不起人來(lái)了才作罷,。這期間,,除了之前演過(guò)的劇目,,還排演了《張松獻(xiàn)圖》《桑園會(huì)》《武家坡》《珠簾寨》等戲。

老人們感嘆地說(shuō):“沒(méi)有老師不行,,離了老師唱不了戲,。”

說(shuō)起請(qǐng)老師,早年間村里的子弟班曾請(qǐng)五里堡的玉興,、玉福,、玉曾來(lái)教過(guò)戲。再早些時(shí)候,,曾請(qǐng)北城一個(gè)藝名叫“鐵旦”的藝人來(lái)教戲,,而鐵旦是趙海亭的叔。趙艷琴的父親趙淑敏是《青州市志》記載的北城最早組織戲班的人,。鐵旦與趙淑敏是一輩人,,是本家堂兄弟。這兩條信息,,把西劉村的京劇與五里堡的,、北城的京劇聯(lián)系了起來(lái),還牽扯到井塘村的京劇,、逄峪的演出,,陳家溜的文武場(chǎng),黃樓,、鄭母,、文登等地的京劇老師,可以想見(jiàn),,青州城鄉(xiāng)包括山區(qū),,京劇是何等普及。

不僅如此,,曾到西劉井村京劇子弟班教過(guò)戲的“玉興,、玉福、玉曾”應(yīng)當(dāng)不僅僅是五里堡村的,,根據(jù)對(duì)多個(gè)村莊的采訪,,以及老戲骨的介紹,上世紀(jì)四五十年代,,山東中部曾有一個(gè)名氣很大的京劇玉順小科班,,參與者包括益都、昌樂(lè),、壽光,、臨朐等地的,從玉順小科班出來(lái)的那一茬京劇人,,藝名都以“玉”字開(kāi)頭,,像玉曾,、玉順、玉福,、玉泉等等,。解放以后,這些藝人大都在藝光戲院,。其中,,玉福是鄭家莊人,名鄭玉福,,是青州市京劇團(tuán)的武丑,,頗有名氣。

井塘古村曾有氣派戲臺(tái) 村京劇團(tuán)長(zhǎng)講唱戲故事

石墻,、石街、石屋,,位于玲瓏山前的井塘古村眼下已是較有名氣的旅游景點(diǎn),。從明衡王府到井塘村的石板路以及路旁的古槐依然有跡可尋,村頭的古井和石橋也保存完好,。這些都是貨真價(jià)實(shí)的明朝文物,,井塘村內(nèi)石屋,有的可能早于明朝,,唯獨(dú)石橋和古井西側(cè)的戲臺(tái)不是明朝的,,而是1980年農(nóng)歷十二月廿三,村里為春節(jié)演戲提前突擊“壩”起來(lái)的,,主持這事的是當(dāng)年井塘村京劇團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)孫全寶,。當(dāng)年各小隊(duì)分了任務(wù),人們用小推車推石頭,,建起這個(gè)戲臺(tái),。

戲臺(tái)上的建筑是近幾年才有的,雖然看上去古色古香,。

孫全寶今年86歲,,除了擔(dān)任過(guò)村京劇團(tuán)長(zhǎng),還曾任村支書,。村民孫全道,,76歲,從劉井小學(xué)退休,,是一名京劇愛(ài)好者,。

據(jù)說(shuō),光緒年間,,村民吳俊杰開(kāi)始唱戲,,曾到駝山廟會(huì)唱過(guò)戲,,小有名氣。不過(guò)早年間唱的似乎不是京劇,,而是梆腔,,請(qǐng)石家莊楊文翰來(lái)教。吳俊杰不是科班出身,,但會(huì)很多種戲,,不止梆腔。從孫全寶記事起,,村里開(kāi)始改唱京劇,,1946年左右,仍請(qǐng)楊文翰來(lái)教,。

從1951年開(kāi)始,,井塘村的京劇年年唱,一直唱到“文化大革命”,。據(jù)孫全道統(tǒng)計(jì),,前前后后唱了60多出傳統(tǒng)戲。其中唱得比較紅的,,是《古城會(huì)》《戰(zhàn)長(zhǎng)沙》《華容道》等戲,,主角都是關(guān)公。之所以這些戲唱得好,,是因?qū)O全道唱武生的岳父吳漢興,,吳漢興特別擅長(zhǎng)扮演關(guān)公,他模樣出眾,、身架好,、嗓音嘹亮,是村京劇團(tuán)的臺(tái)柱子,。

“文化大革命”后,,傳統(tǒng)戲恢復(fù)。1980年,,孫全寶當(dāng)了村京劇團(tuán)團(tuán)長(zhǎng),,深深地體會(huì)到擔(dān)子的沉重。年三十,,他帶領(lǐng)演員們奮戰(zhàn)一夜,,排好了三出戲,正月初一開(kāi)始演,。一開(kāi)始演差一些的,,到快中午演好的。而好演員就那么幾個(gè),特別好的演員則一人扮好幾個(gè)角色,,要把三出戲安排好,,給好演員騰出時(shí)間來(lái)?yè)Q裝扮、休息,。也就是從那時(shí)起,,村京劇團(tuán)有了自己的文武場(chǎng)。

村頭石板路北那個(gè)青石壩墻上的戲臺(tái),,就是那年農(nóng)歷十二月廿三建成的,。

請(qǐng)來(lái)扎臺(tái)子的工匠,村里要管飯,、給工錢,。那年請(qǐng)的是李家官莊的扎臺(tái)工匠,工匠們帶著材料來(lái),,四個(gè)角的柱子上都有虎頭,,前面和左右兩邊挑檐,四面用格子圍起來(lái),,上面用葦箔蓋頂,,既好看,又防風(fēng),,有角有棱,,古雅壯觀,。那年的老師也是從李家官莊請(qǐng)的,,名叫玉泉,唱老生,。

孫全寶最后一次組織村里排演京劇,,是1991年。

現(xiàn)在,,井塘村享受著旅游興村的紅利,,也許若干年后,井塘村的京劇能成為旅游景區(qū)的新看點(diǎn),,畢竟戲臺(tái)就在村頭,。

戲約子擔(dān)子重麻煩多 抬棺材掙錢還租賃費(fèi)

井塘村吳廣勝是村京劇團(tuán)的頭任戲約子,也就是團(tuán)長(zhǎng),。吳廣勝不識(shí)字,,但人很機(jī)靈,會(huì)算賬,,不吃虧,,能跑腿,能吃苦,。有一年要送老師走時(shí),,錢還沒(méi)湊起來(lái),。吳廣勝把自家的兩領(lǐng)席賣了,先給老師錢,。那時(shí)候演戲,,村里不出錢,看戲的也不出錢,,包括請(qǐng)老師,、雇文武場(chǎng)伴奏、雇扎臺(tái)子工匠,、租賃戲箱,,都是唱戲的人湊錢。若非愛(ài)京劇愛(ài)到極致,,誰(shuí)愿意操這個(gè)心,,誰(shuí)干這賠錢賺吆喝的“傻事”?農(nóng)村的戲約子也很不好當(dāng),,要負(fù)責(zé)請(qǐng)老師,、組織人、協(xié)調(diào)各種關(guān)系,,有的人根本不合適某個(gè)角色,,卻非唱不行,戲約子挺難“約”住他,,不給角色人家就搗亂,。

有一次,某村有一個(gè)麻風(fēng)病人去世了,,那時(shí)候醫(yī)療條件差,,人們聞麻風(fēng)病色變,沒(méi)人愿意去抬棺材,。村里找到戲約子說(shuō):“你們唱戲不是落下了饑荒么,?你組織你們唱戲的去抬棺材,多少也能彌補(bǔ)點(diǎn)虧空,。”于是,,大雪飄飄中,出現(xiàn)了一伙京劇演員抬著棺材的場(chǎng)景,,給村民們留下深刻的印象,,談?wù)摿撕荛L(zhǎng)一段時(shí)間。

賺來(lái)錢,,才還上了那年正月租賃薛莊戲箱的錢,。

責(zé)任編輯:邢敏