您當前位置:濰坊新聞網(wǎng) > 非遺文化

來源:濰坊新聞網(wǎng) 發(fā)布時間:2024-09-27 14:37:12

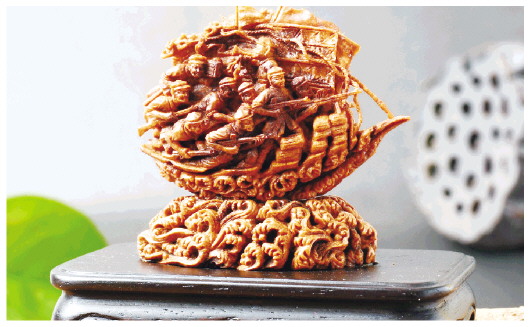

濰坊核雕是歷史傳承久遠的一門獨特的民間工藝,,在全國的核雕藝術(shù)中獨樹一幟,,自成一脈。藝人們以桃核作材料,,巧妙地利用上面的自然麻紋,,經(jīng)過精心設(shè)計,因材施藝,,或雕冢成鳥,、獸、舟船,,或雕飾為人物,、故事,玲瓏剔透,高雅別致,,深受國內(nèi)外人們的喜愛,,流傳越久,其質(zhì)越美,。

濰坊核雕藝術(shù)家田洪波創(chuàng)作的核雕作品,。濰坊日報社全媒體記者 張馳 攝

核雕藝術(shù)源遠流長,究竟源于何時,,尚難考定,。查閱古典史籍,宋代中期就有它的文字記載,,到了明代已是極為昌盛,,不但民間廣為流傳,而且已成為皇室宮妃,、達官貴族的把玩珍藏之品,。皇宮里有??烫液说哪芄で山碁榛适掖蟪伎烫液怂囆g(shù)品,,供其玩賞。當時的天啟皇帝朱由校也是一個核雕迷,,并親自操刀,,且技藝達到了很高的水平。藝人王叔遠所雕核舟是蘇東坡與友泛舟游赤壁的故事,,被魏學(xué)洢撰寫成文《核舟記》,,選在了我們的中學(xué)語文教科書上,使人們對王叔遠的雕刻藝術(shù)推崇備至,。到了清代,,核雕名將更是層出不盡,乾隆年間核雕藝人杜世元,,當時被稱為“鬼工”,,沈君五、宋風起也是有名的核雕藝人,,宋祖章,、湛谷生所雕橄欖核舟也是難得之珍品,它的絕妙之處,,是把蘇東坡的《前赤壁賦》,,用行楷小字刻在了舟的底部,使其作品有了進一步的升華,。鴉片戰(zhàn)爭以后,,清朝的政治經(jīng)濟逐漸衰退,,在皇宮里的核雕藝人也受到冷落流散各地。有一綽號叫“張大眼”的核雕藝人,,從京都流浪到山東諸城以賣藝為生,,1880年濰縣人都渭南到諸城販賣皮貨,結(jié)識了張大眼,。張大眼的核雕技藝雖好,,但以此維持生計卻極為艱辛,在他貧困潦倒的時候,,都渭南慷慨解囊,,使其解脫困境,張大眼十分感激,,遂把核雕技藝傳給都渭南,。都渭南回到家后,一心撲在核雕上,,廢寢忘食,。他的兒子都蘭桂深受影響,從小隨父學(xué)藝,,進步很快,,不到20歲其技藝已超過父親。都蘭桂的作品很具備民間藝術(shù)的特點,,布局簡練,、樸實大方、不拘小節(jié),、概括性強,。1915年,濰坊藝人丁懷曾攜核雕作品“馬拉轎車”參加了巴拿馬國際博覽會,,獲得了最優(yōu)等獎牌,名揚中外,,轟動一時,,桃核雕刻在濰坊深深地扎下了根。

濰坊核雕觀賞性強,,用桃核的自然形紋,,雕成鳥、獸,、蟲,、花、魚,、人物等直觀形象,,呼之欲出,,栩栩如生;亦可用來裝飾,,經(jīng)民間藝人雕刻而成的扇墜,、念珠、耳環(huán),、手串,、紐扣等,既蘊含著大吉大利的福意,,又有點綴裝飾的效果,;同時,鬼斧神工的核雕精品成為核雕愛好者的珍藏品,。

濰坊核雕的藝術(shù)魅力在于受其材質(zhì)的影響,,每一粒桃核如同人的指印一般都是獨一無二的,具有唯一性與獨特性,,核雕藝人需要細細審視桃核的每一條自然紋理,,依據(jù)桃核的形紋決定雕刻的題材內(nèi)容,因而每一件核雕作品都是孤品,,難以復(fù)制,。

2008年,濰坊核雕被列入第二批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄,。

?。〒?jù)《濰坊文化遺產(chǎn)·非物質(zhì)文化遺產(chǎn)卷》)

責任編輯:平小娜

濰坊日報社主辦 網(wǎng)站備案號:魯ICP備10207392號-1 魯公網(wǎng)安備 37070502000004號 新聞許可證編號:37120180034

新聞熱線:0536-8196500 廣告熱線:0536-8196033 郵箱:[email protected] 濰坊國際風箏會

版權(quán)所有:濰坊日報社(濰坊報業(yè)集團) 濰坊新聞網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司 ? 2007-2021 網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報 “涉互聯(lián)網(wǎng)算法推薦”專項舉報渠道