今年是共建“一帶一路”(絲綢之路經(jīng)濟帶,、21世紀“海上絲綢之路”)倡議提出10周年,。10年來,濰坊市主動融入“一帶一路”建設(shè),,與沿線國家保持密切聯(lián)系,。

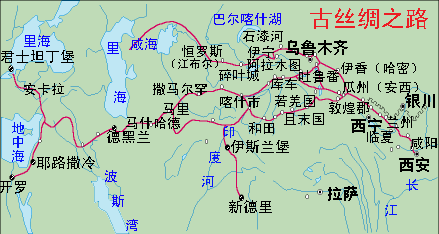

絲綢之路開辟于西漢,“絲綢之路”一詞最早出現(xiàn)在德國地理學(xué)家李?;舴?877年出版的《中國》一書中,,從此,這條貿(mào)易通道以這樣一個美麗的名字鐫刻進世界書卷,,成為中華文明的重要組成部分,。濰坊與絲綢之路有悠久的歷史淵源,曾是連接陸上絲綢之路與東方海上絲綢之路的樞紐,。

“使者相望于道,,商旅不絕于途”,長安(今西安)是連接亞歐大陸的起點,。

漢武帝時期,,開辟了以長安為起點,經(jīng)甘肅,、新疆,,到中亞,、西亞,并連接地中海各國的交通要道,,這條橫貫東西的貿(mào)易通道就是著名的陸上絲綢之路,。

起點長安,在古代尤其兩漢時期并非絲綢產(chǎn)地,,其貨源來自何方,?

濰坊,中國桑蠶絲織技術(shù)的發(fā)源地,。

文物會說話,。諸城呈子一期大汶口文化遺址、濰縣魯家口(今屬寒亭區(qū))大汶口文化遺址,、龍山文化遺址,,濰縣姚官莊(今屬濰城區(qū))遺址……從遺址出土的骨針、骨錐,、陶紡輪等紡織器物,,印證著濰坊早在大汶口文化、龍山文化時期已出現(xiàn)紡織技術(shù),。

《尚書·禹貢》載:“海岱惟青州”,,古九州之一的青州商代已出現(xiàn)桑蠶養(yǎng)殖和絲綢生產(chǎn),益都縣(今青州市)蘇埠屯商代墓葬,,1966年的出土物上附著絲織品的痕跡,。

周代,姜尚封齊,,都營丘(今昌樂),,濰坊地處齊國腹地。齊國是我國桑蠶絲綢生產(chǎn)和時尚服裝的中心,,及至漢代,,齊地絲織業(yè)更加發(fā)達。“冠帶衣履天下,,海岱之間斂袂而往朝焉”,,新疆出土的東漢裙子殘片原產(chǎn)地青州,青州香山漢墓波斯風(fēng)格的列瓣銀盒,、西辛村戰(zhàn)國齊王墓埃蘭文明的列瓣銀豆盒,、戰(zhàn)國墓里的蜻蜓眼玻璃珠……發(fā)出青州在陸上絲綢之路的貿(mào)易先聲。

元代以前,,青州一直是山東的政治經(jīng)濟文化中心,王偉波在其著作《濰坊絲路文化》中指出:“至遲在北朝中晚期,,青州已經(jīng)成為陸上絲綢之路的東方源頭,。”杜甫《憶昔》詩曰:“齊紈魯縞車班班,,男耕女桑不相失”,隋唐時期,,長安是絲綢集散地,,濰坊是貨源地之一。濰坊的絲綢一路西行運至長安,,一部分供漢皇室自行消費,,其余或作為禮品分賜群臣,或西出長安走上絲綢之路遠銷西亞和歐洲,。

春秋戰(zhàn)國時期,,齊國在膠東半島開辟“循海岸水行”,直通遼東半島,、朝鮮半島,、日本列島的黃金通道,被稱為東方海上絲綢之路,。東晉高僧法顯等從長安出發(fā)至天竺,,游歷20多個國家,返回時的路線是海上絲綢之路比較早的航道,,且第一次將陸海絲綢之路交匯于海岱,;隋朝在積極經(jīng)營陸上絲綢之路的同時,將青州作為跨海向東擴張的跳板,。

古代的濰坊,,作為絲綢產(chǎn)品的供應(yīng)地和“登州朝日道”的腹地,成為連接陸上絲綢之路和東方海上絲綢之路的樞紐,。

宋元明時期,,濰坊、青州等地與朝鮮半島的貿(mào)易主要通過海路進行,,登州貢道涉及濰坊的站點,、驛道各4處。明崇禎十年(1637)三月,,朝鮮改由遼東陸路入貢清朝,,山東海道漸廢絕。

鴉片戰(zhàn)爭標志著海上絲綢之路進入近代,。清同治元年(1862),,煙臺東海關(guān)成立,濰坊有了近代意義的海關(guān)機構(gòu)——東海關(guān)昌邑下營口,、壽光羊角溝口兩個常關(guān)分口,。

昌邑,近代海上絲綢之路的起點之一,。我國絲綢歷史悠久,,工藝始自周代的“捻線就織”,。綢布工商業(yè)起于清嘉慶,興于道光,,清末民初發(fā)展到鼎盛期,,有“日上市三千六百匹神綢”之說,昌邑人用勤勞智慧開創(chuàng)了紡線織造山繭綢“昌邑繭綢”品牌,,下南洋,、上北洋、闖東洋,、走西域,,拓展銷路,并借助山東商埠的開放,、濰坊海關(guān)的設(shè)立,,傳播到德、英,、美,、法和東南亞等50多個國家和地區(qū),蹚出一條國際商路,,塑造了昌邑絲綢文化的歷史性,、開放性、開拓性和國際性特質(zhì),。

中國柳疃絲綢文化博物館內(nèi)展示的傳統(tǒng)技藝織成的產(chǎn)品

下營古港,、東海關(guān)下營口常關(guān)衙署、姜泊民居群,、齊西民居群,、夏店民居群以及與昌邑繭綢有關(guān)的約400幢碑刻,收藏大量綢商碑刻的柳疃碑林等史跡,、遺存,、文物,賦予這條商路更深厚的文化內(nèi)涵,。

中國柳疃絲綢文化博物館內(nèi)展示的各類絲綢商業(yè)印章,、商業(yè)牌子

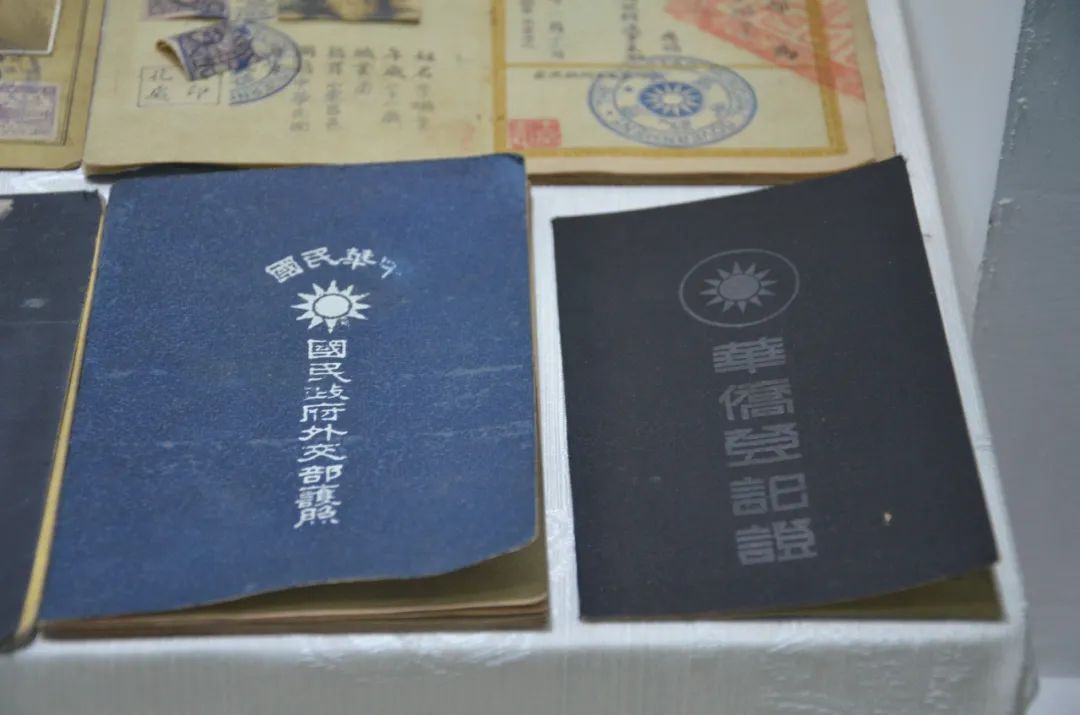

中國柳疃絲綢文化博物館內(nèi)陳列的當(dāng)?shù)鼐I商護照

中國柳疃絲綢文化博物館內(nèi)陳列的華僑的名片、名片

近代海上絲綢之路,,濰坊綢商用踏實努力,,闡釋人類“各美其美美人之美,美美與共天下大同”的愿景,;他們歷經(jīng)磨難依然成長壯大,、飽受挑戰(zhàn)依舊生生不息,是濰坊地域文明綿延數(shù)千載而不斷絕的重要原因,。

中國柳疃絲綢文化博物館內(nèi)的柞蠶繭

文明交流佳話

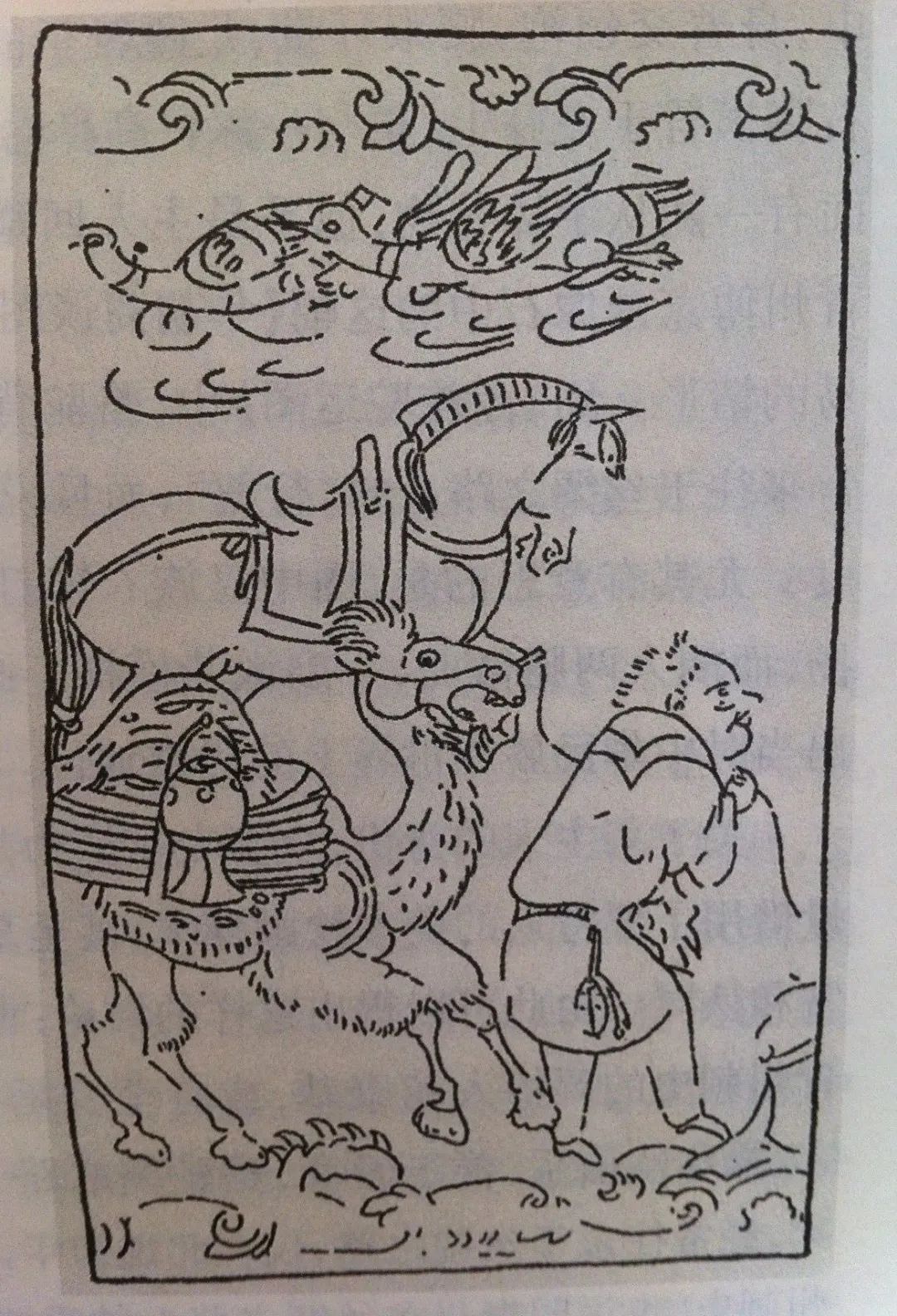

萬里駝鈴萬里波,,浩浩絲路織長歌,。

2000多年前,,中華民族的先輩們篳路藍縷,櫛風(fēng)沐雨,,穿越草原沙漠,,渡過驚濤駭浪,先后開辟出陸,、海絲綢之路,,留下了東西方交流的千古佳話。

古絲綢之路不僅是一條通商貿(mào)易之道,,更是一條文明交流之路,。沿著此路,中國將絲綢,、瓷器,、漆器、鐵器傳到西方,,將科技發(fā)明,、養(yǎng)蠶技術(shù)傳向世界。經(jīng)此路,,胡椒,、亞麻、葡萄,、石榴等域外物產(chǎn),,阿拉伯的天文、歷法,、醫(yī)藥等傳入中國,。

中國柳疃絲綢文化博物館內(nèi),劉元勛介紹他織的絲綢產(chǎn)品

2013年秋天,,中國提出共建“一帶一路”倡議,,“有責(zé)任把絲綢之路精神傳承下去,發(fā)揚光大”,。

濰坊市積極融入“一帶一路”,,對沿線國家進出口增速領(lǐng)先同期濰坊市整體增速、對沿線國家進出口貿(mào)易主體不斷壯大,,沿線國家在濰坊市進口結(jié)構(gòu)中地位不斷提高,,“一帶一路”互聯(lián)互通效應(yīng)凸顯。

凱歌而行,,不以山海為遠,;乘勢而上,,不以日月為限。幾千年的絲綢之路,,是一條文明對話之路,;襟連海岱的濰坊,是實力強品質(zhì)優(yōu)生活美的更好濰坊,。