用文化打開寶藏濰坊③:金石之振奏響文化傳承之聲

來源:濰坊新聞網(wǎng) 發(fā)布時間:2023-09-08 14:47:00

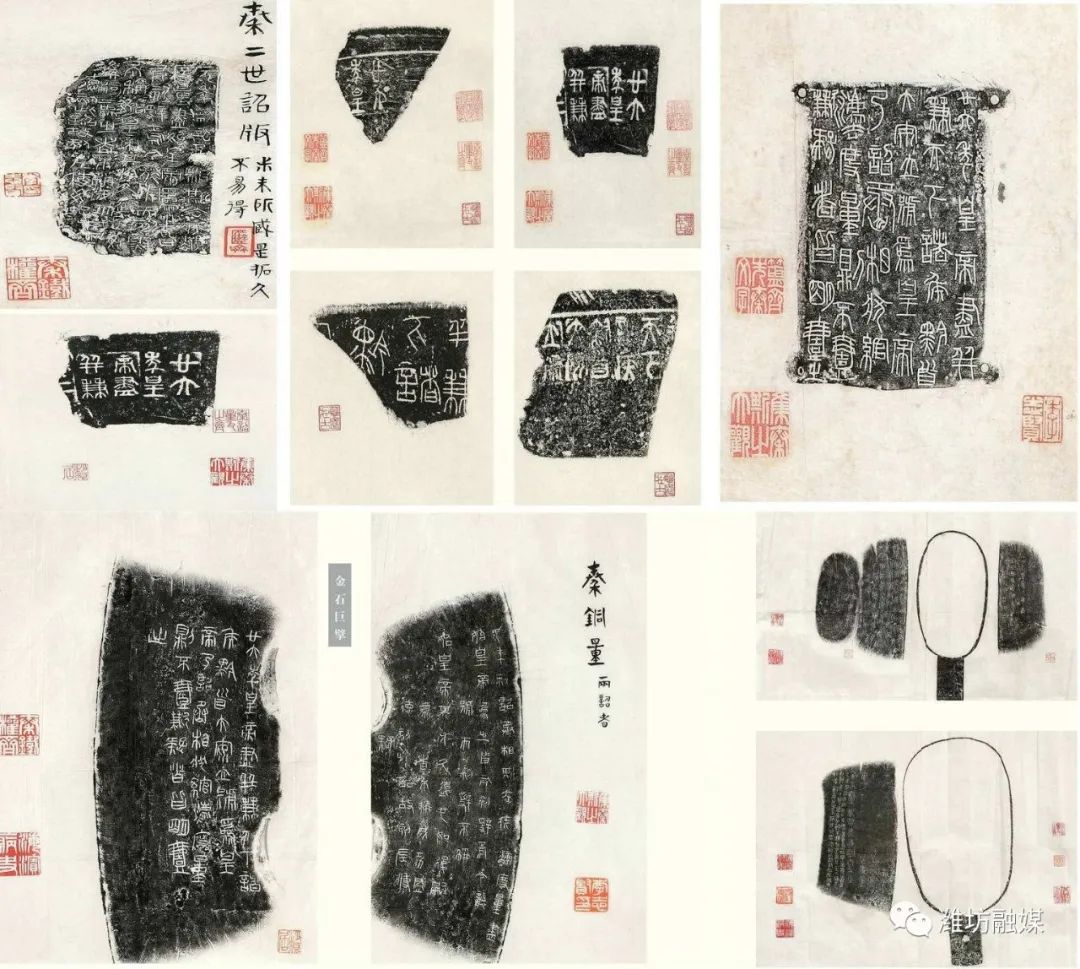

尤其“金石”文化,,它是銘記在金屬器物或石雕碑碣上的“活歷史”,。這些歷代文人雅士留給濰坊的寶貴資源和財富,是中國傳統(tǒng)文化中重要的組成部分,,具有深厚的文化底蘊和歷史價值,。

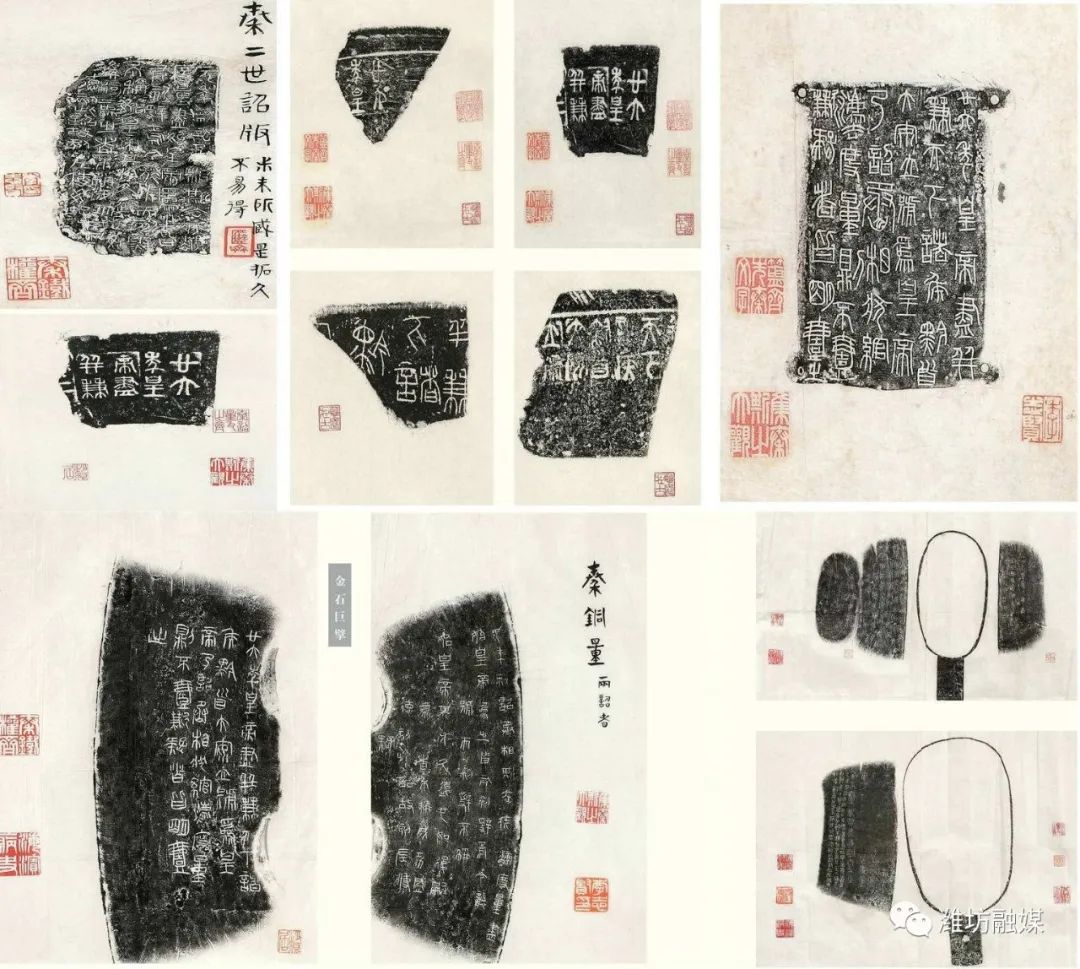

金石濫觴于三代,興盛在宋代,,清代以來臻至極盛,,濰坊深厚的歷史文化底蘊和豐富的金石文字遺存,孕育出了眾多的金石文字學(xué)家兼篆刻家,,歷史上眾多金石學(xué)者與濰坊有交集,。

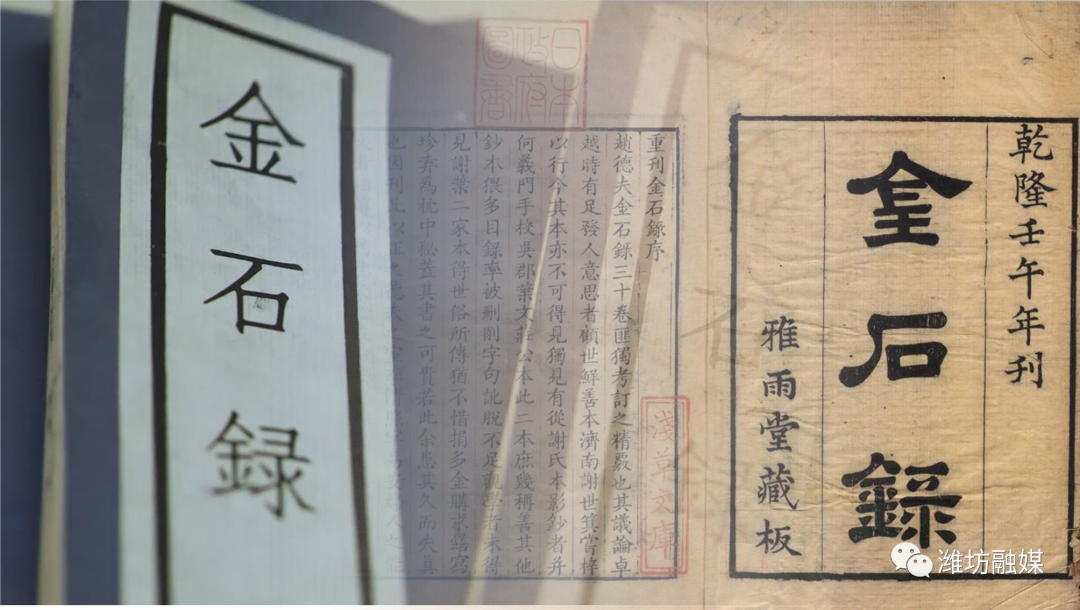

金石學(xué)的開創(chuàng)者歐陽修曾在青州任職,他的《集古錄》是我國現(xiàn)存最早的金石學(xué)著作之一,,其中收錄了上千件金石器物,,《集古錄》跋尾就是在青州完成的;趙明誠,、李清照夫婦寓居青州十余年間,,趙明誠撰寫了與歐陽修《集古錄》齊名的著作《金石錄》三十卷,記錄了從上古三代至隋唐五代以來鐘鼎彝器銘文款識和碑銘墓志等石刻文字,,考訂精核,,獨具卓識。明末清初著名金石學(xué)家周亮工任濰縣知縣,,著有《賴古堂集》《印人傳》等多部金石學(xué)著作,?!队∪藗鳌肥侵袊谝徊坑涗浻∪说闹鳌G迩∧觊g鄭板橋在濰縣任職期間,,與當?shù)亟鹗瘯嫾叶嘤薪煌?,影響一時。清代金石學(xué)家阮元有《寒亭詩》流傳于世,,留下了“海右無如此間古,,斟鄩亭北有寒亭”的詩句。

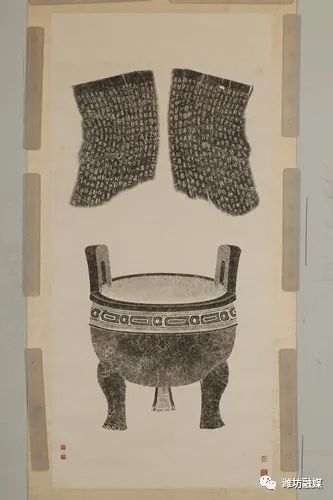

到清代中期,,濰坊金石文化迎來了第二次輝煌,。從青銅器銘文研究,到碑版,、璽印,、封泥與陶器文字考釋,以及金石傳拓刊布都進入了繁盛的階段,。其中一代金石巨擘陳介祺更是將濰坊金石學(xué)推上了發(fā)展的巔峰,,使濰坊的金石學(xué)地位得以奠定。

陳介祺好古成癖,,且獨具識見,,重在研究。光緒九年,,陳介祺將收藏的一萬零二百八十四方古印加以整理,,《十鐘山房印舉》面世,共一百九十四冊本,。以古璽,、官印、玉印,、套印,、兩面印、吉語印,、圖案印等分類,,集印之豐,冊數(shù)之多,,成為印譜史上的巔峰巨作,。他把收藏的金石文物都存放在臨濰城芙蓉街的東樓,以其聯(lián)語“陶文齊魯四千種,,印篆周秦一萬方”而名之為“萬印樓”,。所藏文物毛公鼎現(xiàn)存臺北故宮博物院,為鎮(zhèn)館之寶,。他與江蘇學(xué)者潘祖蔭被譽為“南潘北陳”,。金石收藏家吳云論陳介祺“海內(nèi)學(xué)者封為山斗,,咸謂靈光巋然”。魯迅說:“論收藏,,莫過于濰縣的陳介祺,。”

首屆《十鐘山房印舉》國際臨創(chuàng)大展評審現(xiàn)場

濰縣還有高慶齡、高鴻裁父子以古璽印及古磚瓦研究著稱海內(nèi),。高鴻裁以四十年之精力,集藏秦漢磚瓦刻石,,文字,、紋飾類別繁復(fù),蔚為大觀,,匯成《上陶室磚瓦文捃》,,被學(xué)者王獻唐譽為國內(nèi)古磚瓦收藏研究第一人。在幾代人的共同努力下,,終于形成了“金石學(xué)在山左,,山左金石學(xué)在濰縣”的局面。

金石文化的魅力也許就在于此,,歷史栩栩如生鋪陳而來,,又被發(fā)掘、重構(gòu),、煥發(fā)出新生的魅力,。自2013年陳介祺誕辰200周年以來,海內(nèi)外金石篆刻界興起了陳介祺和金石文字研究熱,。濰坊市高度重視挖掘,、弘揚陳介祺金石文化,打造“金石之都”城市文化品牌,,再造一座當代“萬印樓”,,先后成功舉辦四屆國際陳介祺藝術(shù)節(jié),五屆國際陳介祺金石文化周,,開展“陳介祺獎”萬印樓當代篆刻藝術(shù)大展和萬印樓當代國際篆刻精英收藏工程,。舉行各種高端展覽、學(xué)術(shù)研討和學(xué)術(shù)講座80多場次,,5萬余名學(xué)者和金石篆刻家踴躍參與,。十多年來,通過面向國內(nèi)外公開征稿和征集當代名家作品,,以及發(fā)動全社會捐贈等途徑,,經(jīng)過國家級評審入“萬印樓”收藏的精品印章達到8900余方,精品印屏達到7200余件,,精品書法達到2600余幅,,各種文物藏品700余件,,累計藏品達到19000余件。

2022年第四屆陳介祺藝術(shù)節(jié)上,,濰坊學(xué)院陳介祺金石書法學(xué)院和黃河流域高等院校金石書法聯(lián)盟在濰坊正式成立,,中日韓金石篆刻交流互鑒中心也正式落戶濰坊。陳介祺金石博物館,、當代“萬印樓”和陳介祺金石文化公園等金石文化設(shè)施正在籌劃建設(shè)中,,為加強國際金石文化的研究交流搭建起了平臺。

通過十余年的努力打造,,濰坊國際陳介祺藝術(shù)節(jié)和國際陳介祺金石文化周已經(jīng)成為國際金石文化交流的年度盛會,,“陳介祺獎”已經(jīng)成為國內(nèi)外金石篆刻界公認的知名品牌,濰坊也已成為國內(nèi)外公認的金石文化聚集高地和交流中心,。

包括書畫,、金石,、非遺手造的文化產(chǎn)業(yè)

責(zé)任編輯:平小娜