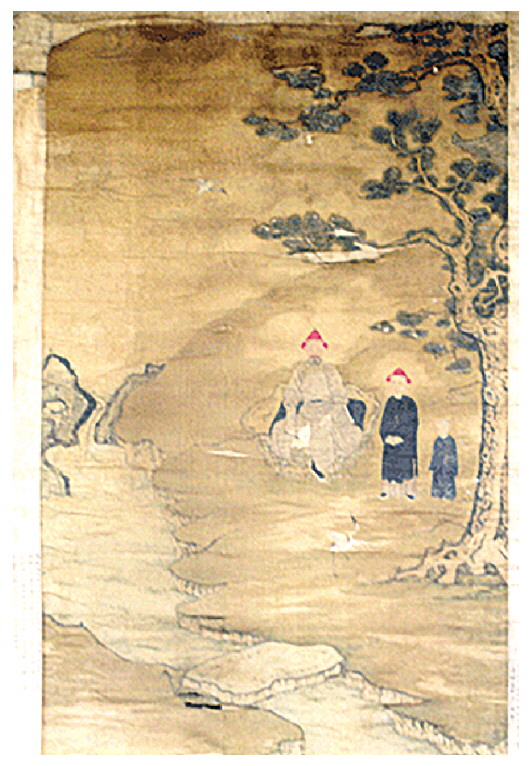

李琬畫像

李琬于清雍正三年以捐貢進(jìn)入仕途,,先后擔(dān)任河?xùn)|鹽運使司運同,浙江溫州知府,,溫處兵備道(正四品),、加按察副使銜,,辛卯鄉(xiāng)試監(jiān)試官等職,誥授中憲大夫,。后告老還鄉(xiāng),,筑可園,與朋友詩酒唱和,,優(yōu)游林下近二十載,。李琬為官政績最為卓著的階段當(dāng)屬執(zhí)政溫州時。

執(zhí)政溫州政績卓異

重修書院與育嬰堂

李琬(1713—1789)是斟灌李氏八世祖,,字暉東,,號蓮塘,今壽光市文家街道南潘曲村人,,祖籍斟灌,。祖父為李迥,父親李樸(1656—1718),,歲貢,,曾任湖北南漳縣知縣。四個哥哥都有功名,,大哥李軒曾任山西寧武縣知縣,,二哥李炎(1688—1762)舉人出身,仕至四川龍安知府,;三哥李炳,貢生,,未仕,;四哥李烈,仕至江蘇船政同知,。

李琬于清雍正三年(1725)以捐貢進(jìn)入仕途,,先后擔(dān)任河?xùn)|鹽運使司運同,浙江溫州知府,,溫處兵備道,、加按察副使銜,辛卯(1771)鄉(xiāng)試監(jiān)試官等職,,誥授中憲大夫,。

乾隆二十二年(1757)夏,李琬調(diào)任溫州知府,,后升任溫處兵備道,,加按察副使銜,。道光《樂清縣志》總結(jié)他“任內(nèi)凡有益于士民者,皆盡力興舉,。修府學(xué)文廟,,興復(fù)書院,置膏火田,,置義冢,,建鹽倉,浚河道造橋梁,,重修《溫州府志》等,,備受郡人贊譽”。

李琬看到溫州的東山書院因房屋破敗,、缺少資金而處于停辦狀態(tài),,便于乾隆二十四年(1759),籌措資金重建東山書院,,并在山麓建掬月亭,。他還增置涂田,使教師薪酬等費用來源有保障,。院舍既成,,他又花重金延請名師,其中山東名士孫擴圖曾出任東山書院教席,,在溫期間寫下著名的《溫州好》系列詩文,。在李琬的努力下,“兩郡之士負(fù)笈來游者日眾”,。

不久,,李琬考慮到東山書院“院址逼于巖麓”“蒸濕淋溢”,擴建困難,,于乾隆二十八年(1763)又在比較開闊的中山興建了中山書院,。他訂立章程,并為書院置義田,,用義田收入供養(yǎng)士子,。他還到書院與諸士子談?wù)摻?jīng)義,士子將他的畫像刻在碑石上,,立于書院內(nèi),。

他重修久已廢棄的溫州育嬰堂(用于收養(yǎng)孤兒、棄嬰),,并籌集資金,,招聘數(shù)十名乳母撫育棄嬰。他又購置數(shù)頭母牛,取牛奶喂養(yǎng)棄嬰,,為了便于嬰兒吮吸牛奶,,他令人制成乳頭狀的器皿。

溫州府的樂清,、永嘉兩縣地勢低洼,,常遭水災(zāi),他考察地勢,,帶頭捐資,,疏浚河道,收獲良田數(shù)千畝,,兩縣百姓刻碑頌揚他的功德,。平陽縣原是不毛之地,但鹵水資源豐富,,他奏請建立鹽場,,生產(chǎn)食鹽,使當(dāng)?shù)匕傩找率碂o憂,。

李琬熱心文化教育事業(yè),,于乾隆二十五年(1760)主持重修了《溫州府志》,他還留有《西射堂記》《整飭育嬰堂碑記》《興復(fù)東山書院序》等,,為溫州留下了一筆寶貴的文化遺產(chǎn),。

李琬離任時,溫州百姓眼含熱淚,,遮道相送,,稱李琬是“召父杜母”。“召父杜母”原指西漢的召信臣和東漢的杜詩,,他們都曾做過南陽太守,,皆有善政,使人民得以休養(yǎng)生息,,安居樂業(yè),,因此南陽人有這樣的說法:“前有召父,后有杜母,。”后用“召父杜母”形容政績卓著的官員,??梢?,李琬深得民心。

一生順?biāo)烊朔Q五福老人

受邀參加乾隆“千叟宴”

李琬60歲告老還鄉(xiāng),,在今孫家集街道石門董村建花園名可園,,常與朋友詩酒唱和。他為生病的鄉(xiāng)親送藥材,冬天為窮人送棉衣,。窮人家辦喪事,,他替人置辦棺槨。乾隆四十七年(1782),,壽光風(fēng)雨大作,,海潮倒灌,淹死人畜無數(shù),。李琬帶頭出資,,廣購棺木,安葬亡者,,并立碑為志,。

乾隆五十年(1785),李琬72歲,,與從弟李烒(曾任陽信縣訓(xùn)導(dǎo))同赴“千叟宴”,,乾隆賜御制詩章、鳩杖(手握處雕刻著鳩鳥的拐杖),、朝珠,、豐貂(貂尾冠飾)、綾羅等物,。

李琬毫無富貴之驕氣,,時人稱他“五福老人”。“五福”出自《書經(jīng)》和《洪范》,。第一福是長壽,,第二福是富貴,第三福是康寧,,第四福是好德,,第五福是善終?!渡袝分杏涊d的“五福”也是:一曰壽,、二曰富、三曰康寧,、四曰攸好德,、五曰考終命??梢哉f,,“五福”是一種完滿人生。

李琬出身官宦世家,,仕途一帆風(fēng)順,,官至正四品。李琬有三個兒子:長子李垌分發(fā)江蘇州同知,次子李壎仕至四川重慶府同知,、署重慶府事,,三子李疆是乾隆丙午(1786)順天舉人,候選知縣,??煞Q“富貴”。他樂善好施,,為官一任造福一方,,足以稱“好德”。他赴“千叟宴”“趨蹌殿廷,,康強如壯盛”,,可謂“康寧”。76歲無疾而終,,在古代可謂“長壽”“善終”,。李琬“五福”俱備,“五福老人”之稱名副其實,。

軼聞流傳口碑載道

孝心可嘉不畏權(quán)貴

在民間,,特別是南潘曲村一帶,李琬的軼聞很多,,在此整理三則,,以饗讀者。

第一個故事是“老爺好大的茄子氣”,。相傳,,某日李琬升堂,處理完一件民事糾紛案回到后堂,,正要吃飯,,忽然聽到一個下人偷偷發(fā)笑。李琬覺得奇怪,,便問緣由,。下人說:“老爺今天審案,好大的茄子氣,。”李琬不解,,問:“什么是茄子氣?”下人怯怯回答道:“就是老爺審案審得好呀,。”看下人的表情,,李琬覺得另有內(nèi)情,于是沉下臉來,,讓下人把話說清楚,。下人才吞吞吐吐地說:“其實茄子氣是糊里糊涂、不明不白的意思,。大老爺今天雖說把案結(jié)了,,但沒有化解矛盾,并不是最好的處理辦法,。”一番話說得李琬心里很不是滋味,。

李琬立即升堂,先向原告,、被告承認(rèn)錯誤,,賠禮道歉,然后苦口婆心地勸說雙方和解,。雙方?jīng)]想到這么大的官竟然會向自己道歉,,都被此誠心所感動,于是放下積怨,,化干戈為玉帛,。

第二個故事是“搭天橋為母出殯”。相傳,,李琬的生母是側(cè)室,,按封建家法,嫡母在世,,側(cè)室出殯不能走正門,。此時李琬已貴為朝廷命官,實在不忍心讓生母的棺槨走側(cè)門,,于是,,他命人用方木搭建起一座寬寬的天橋,天橋從院子里扎起,,跨過院墻,,直通到院外的大路上。生母的靈柩,、送喪人等,,都從天橋上過。足見其孝心,。

第三個故事是“李琬出面祭魏塾”,。李琬的妻子姓魏,是清代文字獄受害者魏塾的姑姑輩,。相傳,,魏塾因為民請命,被人構(gòu)陷,,斬于青州東關(guān)教場,,壽光百姓敢怒不敢言,。傳說,魏塾的棺木纏著鎖鏈,,從青州運回壽光,,看熱鬧的人擠滿了道路,但沒人敢上前,。這天,,李琬帶著家人早早來到壽光西部,等棺木一進(jìn)壽光地界,,李琬攔下,,解去鎖鏈,說:“已進(jìn)壽光地,,好好歇歇腳吧,。”并命人將帶來的酒菜擺好,祭奠魏塾,。魏塾死后多年無人敢祭祀,。可見李琬不畏權(quán)貴,。

責(zé)任編輯:韓瑋 王葉妮

一審:韓鎮(zhèn) 二審:劉鵬 三審:王志剛