濰水大戰(zhàn)浯河運送物資(八)

來源:濰坊晚報 發(fā)布時間:2023-06-15 15:01:58

古代的“糧灣”就在高家莊村北,。

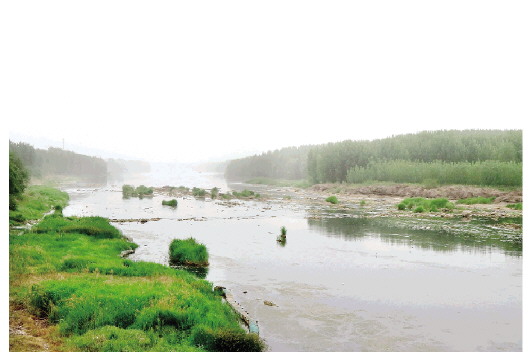

今諸城古縣大橋處的濰河,,傳說韓信筑壩的地方就在橋北不遠的地方,。

古運糧河成了肥沃的糧田。

在濰水兩岸的諸城,、安丘,、高密段歷史上曾有一場著名的戰(zhàn)爭——濰水之戰(zhàn)。漢將韓信率軍與楚齊聯(lián)軍于濰水兩岸決戰(zhàn),,一舉消滅了楚國的主力,,楚將龍且被殺。濰水之戰(zhàn)奠定了楚漢之爭的走勢,。而作為糧食和其他戰(zhàn)爭所需物資的運輸線,,臨浯運糧河對保障漢軍的勝利功不可沒,。

韓信上游掘壩放水

以少勝多打敗楚軍

楚漢相爭,漢軍劣勢明顯,。漢三年(前204)九月,,韓信率軍東進,攻占齊都臨淄,。齊王田廣敗走高密,,向楚國求救。項羽派龍且,、周蘭率20萬大軍救齊,。十一月,楚齊聯(lián)軍在濰水兩岸擺下戰(zhàn)場,,最終,,韓信在濰水上游壘壩擋水擊破楚軍,徹底改變戰(zhàn)爭局勢,。

濰河全長250公里,,進入峽山后與渠河、浯河三河匯流,,形成寬15公里,、長20公里的河床,是展開廝殺的巨大戰(zhàn)場,。龍且,、周蘭與齊王田廣會合入駐高密城(今城陰城故址),并組成齊楚聯(lián)軍在濰河東岸與韓信對峙,。當時,,有人規(guī)勸龍且說:“漢軍遠離國土,拼死作戰(zhàn),,其鋒芒銳不可擋,。齊楚兩軍在本鄉(xiāng)本土作戰(zhàn),士兵容易逃散,,不如深溝高壘,,堅守不出。讓齊王派他親信大臣,,去安撫已經(jīng)淪陷的城邑,,這些城邑的官吏和百姓知道他們的國王還在,楚軍又來援救,,一定會反叛漢軍,。漢軍客居兩千里之外,齊國城邑的人都紛紛起來反叛他們,,那勢必得不到糧食,,這就可以迫使他們不戰(zhàn)而降,。”龍且則決意開戰(zhàn)。

韓信一面通過運糧河調(diào)集糧草,,一面下令趕制大批口袋,,裝滿沙土,在濰水上游壘壩堵水,。安排守壩士兵聽到命令就迅速掘壩放水,。

一切準備就緒,韓信率小股人馬渡河佯攻,,“戰(zhàn)敗”往回跑,,龍且率大隊人馬過河急追。這時,,韓信下令,,上游士兵開壩放水,河水洶涌傾瀉,,龍且的軍隊一多半還沒渡過河去,,沖到對岸的也都被突來的洪水嚇懵,。韓信立即回師猛烈反擊,,殺死龍且。在濰水東岸尚未渡河的楚軍四散逃跑,,20萬大軍瞬間覆滅,。

濰水之戰(zhàn)韓信大獲全勝,創(chuàng)造了中國戰(zhàn)爭史上以少勝多的奇跡,。而位于濰河上游,、諸城市境內(nèi)相州鎮(zhèn)小古縣社區(qū)的“韓信壩”也名垂史冊。

根據(jù)史料記載,,韓信壩又稱韓王壩,,分為:上壩、中壩,、下壩,。上壩在現(xiàn)小古縣村東北;中壩在往北約八九公里的郭家屯鎮(zhèn)后涼臺村東北側(cè),;下壩位于再往北不遠處尚家莊村東南,,俗稱“北梁子”。

據(jù)考證,,在“韓信壩”中下壩曾發(fā)掘出土了一批戈,、矛、銅劍及刺有銅箭頭的骷髏等遺物,,為“濰水之戰(zhàn)”存遺,。

濰河西岸留下了諸如大營,、小營、營馬,、料疃許多與軍營相關(guān)的村名并延續(xù)至今,。據(jù)《史記》載:漢三年冬,韓信在濰水之戰(zhàn)中斬楚將龍且,,追齊王田廣至城陽,。時至今日,在古城陽城(今諸城市石橋子鎮(zhèn)都吉臺村)東約2公里處仍有東城陽,、中城陽,、西城陽三個自然村。

運糧河為濰水之戰(zhàn)提供運輸通道

浯河流域面積廣,、水量大,,據(jù)說曾通航了相當長的時間,其上游安丘石埠子一帶的河灘上曾挖出鐵錨,。到了臨浯一帶,,河面寬闊、水流平穩(wěn),,通航歷史悠久,。

“堰浯入荊”400余年后的“濰水之戰(zhàn)”之所以取得勝利,運糧河的作用不可忽視,,韓信調(diào)兵遣將,,利用浯河(運糧河)運送糧草,保證了濰河兩岸戰(zhàn)場的物資供應,,扭轉(zhuǎn)了戰(zhàn)爭走勢,。臨浯運糧河也名傳至今。

此次戰(zhàn)役中,,楚將龍且仗著20萬大軍,,以逸待勞,過于輕敵,;另外也有地形原因,,由于狹長的濰河阻擋,楚軍無法發(fā)揮人數(shù)多的優(yōu)勢,,慘遭失敗,。

濰水之戰(zhàn)是一場楚漢雙方轉(zhuǎn)折性的戰(zhàn)役,此役韓信不僅消滅了項羽的一支有生力量,,占領(lǐng)了三齊之地,,實現(xiàn)迂回到西楚后方并對其進行戰(zhàn)略包圍。此戰(zhàn)扭轉(zhuǎn)了楚漢之間原來的局勢,項羽已經(jīng)到了完全被動的防御狀態(tài),,而漢軍則進入全面戰(zhàn)略大反攻的時刻,。臨浯這條運糧河則在關(guān)鍵的時間和節(jié)點發(fā)揮了關(guān)鍵的作用。

運糧河經(jīng)過改造

成臨浯第二糧倉

據(jù)附近村莊的老人回憶,,上世紀50年代初,,運糧河河道依然存在,河床寬約300米,,河底平坦,,離地面深約兩米,河床中心有條5米—6米寬的小溪流,,長年有清水流過,。這里還是附近村子里的孩子們割草放牛、剜菜,、撈魚的樂園,。

2022年至2023年間,筆者一行曾連續(xù)五次對浯河臨浯段進行地質(zhì)地理考察,,走訪了沿河村莊多位老人,,對運糧河的認識一次比一次清晰:不論是在高家莊村后的“糧灣”,還是芝泮村后的沉船,,還有那些至今仍深埋在河道土層里的桅桿,、鐵錨、船板等等,,是當年改造運糧河時人們曾親眼見過的實物,。只可惜當時的人們保護意識不強,受經(jīng)濟條件等方面的制約,,更沒有深入挖掘和保護,那些出土的物品很快就被毀掉了,。但這一切卻能夠充分證明運糧河曾經(jīng)的輝煌,。

治理后的運糧河,從東古河村,、西古河村之間的龍灣到伏留水庫上游,,原先寬闊的河床全部變成了平坦、肥沃的高產(chǎn)田,,成為臨浯的第二糧倉,。運糧河由此真正成了一條沉睡在地下的河流。但是,,直到今天,,細心的人們?nèi)钥梢钥吹剑赝?米左右高的河岸在兩邊時隱時現(xiàn),比糧田明顯高出一截,,時刻提醒著人們運糧河的曾經(jīng),。

今天,這里雖不再有“漁歌互答”和“燈影明滅”的繁華景觀,,但它用沉甸甸的糧食和有機果蔬回報兩岸的人們,,豐富了菜籃子,鼓了錢袋子,,讓這方土地上的人們?nèi)兆釉絹碓郊t火,,生活越來越美好。

本版圖片由王玉芳提供

責任編輯:邢敏