您當(dāng)前位置:濰坊新聞網(wǎng) > 文化視界

來源:濰坊新聞網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2024-06-14 10:07:56

背上的文化——大汶口文化紅陶背壺

◎崔斌

陶背壺是黃河中下游地區(qū)大汶口文化時(shí)期的特有器型,,屬于汲水器類。大汶口文化的背壺多為泥質(zhì)或夾砂的紅陶,也有灰陶和黑陶,,一般素面無紋飾,。

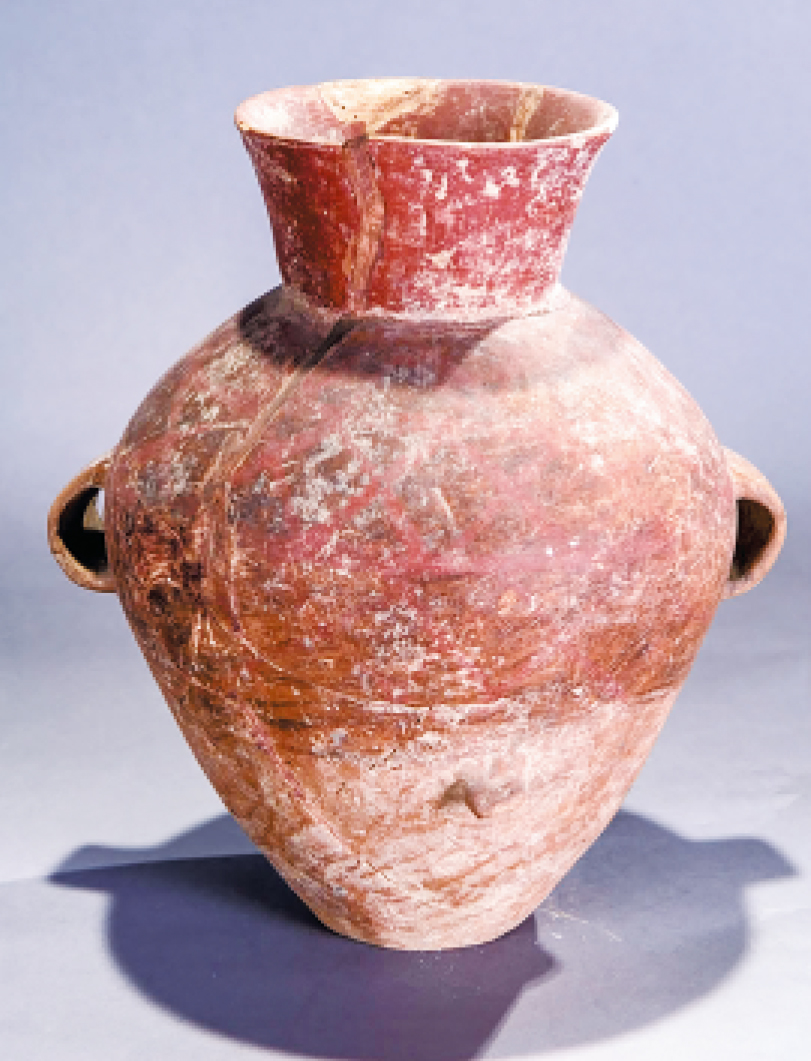

濰坊市博物館的大汶口文化紅陶背壺。(資料圖片)

背壺的造型基本是壺形,,不同的是壺腹不是圓體,,而是一側(cè)扁平一側(cè)圓鼓,肩下有耳穿,,鼓腹下部有喙形或雞冠狀的凸鈕,。目前所見的背壺在造型方面沒有多大區(qū)別,只有高矮胖瘦之分,。從背壺半圓形壺腹和肩下耳穿的造型安排來分析,,應(yīng)是人們出行時(shí)背在身上的水具。

大汶口文化時(shí)期,,雖然是以原始農(nóng)業(yè)為主,,漁獵業(yè)也占相當(dāng)?shù)谋戎兀藗儫o論從事哪種生產(chǎn)活動(dòng),,體力消耗大,,出行時(shí)需要補(bǔ)充水分,隨身攜帶水壺是十分必要的,。然而,,至大汶口文化晚期,陶背壺的器型越來越小,,甚至失去了實(shí)用功能,,而且多數(shù)出自墓中,使人想到在各類器具紛紛隨葬的風(fēng)氣之下,,作為生命之源的水當(dāng)然不會(huì)被人忽略,,用于背水的陶背壺成為明器也就是自然而然的事情了。

濰坊市博物館的這件大汶口文化紅陶背壺,,口徑11.6厘米,、底徑7.2厘米、高25.5厘米,。距今6100至4600年,。泥質(zhì)紅陶,外表有紅色陶衣,。溜肩,,深腹;肩腹部和耳有紅色彩繪,,肩部飾一周重疊的三角形紋,,下部飾兩兩對(duì)角的三角形紋兩組?,F(xiàn)紋飾已模糊不清,只可從痕跡上去想象當(dāng)時(shí)的紋飾了,。壺的腹部很有特色,一面鼓腹,,另一面扁平,,兩側(cè)各有一個(gè)對(duì)稱的環(huán)狀耳,鼓腹中部與扁平面相對(duì)的部位還有一個(gè)凸鈕,。有這個(gè)鳥喙形的凸鈕,,可將背繩套在凸鈕下,穿過雙耳,,背起背壺,。

彩陶,一般是在打磨光滑的陶坯上,,以天然的礦物質(zhì)顏料進(jìn)行描繪,,用赭石和氧化錳等作為呈色元素,然后入窯燒制,,最終在橙紅色的胎體上呈現(xiàn)出赭紅,、黑、白等色的美麗圖案,,紋樣與器物造型高度統(tǒng)一,,達(dá)到裝飾美化的效果。

大汶口文化早期的陶器以夾砂紅陶和泥質(zhì)紅陶為主,,灰陶和黑陶的數(shù)量較少,。后來彩陶顏色種類增多,除了黑,、紅兩色外,,還出現(xiàn)白、褐,、黃三色,;紋樣圖案的色彩組合上,出現(xiàn)兩種及以上顏色的復(fù)彩,,以地色不同可分為原地,、白衣地、紅衣地和褐衣地,。構(gòu)圖手法和形式多樣化,,除了對(duì)稱、錯(cuò)位,、連續(xù),、反復(fù)外,著彩層次上還出現(xiàn)了三層彩繪成的花紋;注重色彩對(duì)比,,紋樣圖案亮麗,,白色運(yùn)用較多;陰陽花紋在大汶口文化彩陶中得到了完美的統(tǒng)一,。

大汶口文化中期的彩陶顏色種類主要有黑,、紅、白,、褐四種,,以黑彩數(shù)量最多,黃彩極少見,。紋樣圖案仍以復(fù)彩為主,,有四種地色類別,其中紅衣地較流行,。構(gòu)圖布局條帶化,,不同的圖案之間巧妙地利用某些部件,從而使全圖形成一個(gè)連續(xù)的整體,,不可分割,,不同風(fēng)格的紋樣圖案同時(shí)并存。

濰坊市博物館的這件是泥質(zhì)紅陶,,為純粹泥質(zhì)的,,還有種“夾砂陶”的陶器。燒制陶坯時(shí),,特意在陶土中摻入一定數(shù)量的砂粒和其它碎末,,陶坯受熱就不易裂開。原理為:陶胎含砂,,能提高陶器耐熱急變的性能,,耐高溫,焙燒下不變形,,而且制成的陶器再次受熱也不碎裂,,可作炊器。

大汶口文化時(shí)期陶器的制作以手制為主,,使用泥條盤筑法的成型方法,,輪制成型技術(shù)已普遍使用。比如:1985年出土于青州市鄭母鎮(zhèn)王盤石村的紅陶黑彩壺,,為大汶口文化的遺物,,泥質(zhì)黃陶,上施紅色陶衣,,侈口,,鼓腹,,上飾對(duì)稱的捏塑扁小耳,下腹收斂,,小平底,。這件器物從制作到彩繪工藝都較粗糙。這是因?yàn)楫?dāng)時(shí)這種彩陶器多系手工制坯,,經(jīng)慢輪修整,。它代表著當(dāng)時(shí)的陶器制作水平,也反映了當(dāng)時(shí)人們既注重實(shí)用又講求美觀的思想,。

從紋飾上來說,陶背壺也是較為豐富多變的,,有著地域的差別,。如山東博物館收藏的陶背壺,是大汶口文化時(shí)期墓中隨葬品,,1959年出土于山東泰安大汶口遺址,,泥質(zhì)灰褐陶,素面,,壺口沿涂朱色,,耳、鈕處飾朱紅色圓點(diǎn),。河南省鄢陵縣文物管理所從鄢陵縣彭店鄉(xiāng)古城村征集的陶背壺,,泥質(zhì)紅陶,通體磨光,,繪黑彩,,頸下飾兩組三周弦紋,其下分別繪不對(duì)稱的網(wǎng)紋和線紋,。南京博物院收藏的邳州大墩子遺址大汶口垂弧紋背壺,,用紫紅彩在肩部繪復(fù)線連弧紋,腹上部繪斜線網(wǎng)格紋,,下部繪復(fù)線連弧垂掛紋,。

尤其華麗的,是中國國家博物館收藏的彩陶背壺,。1959年出土于泰安市大汶口墓地,,紅色、高領(lǐng),、圓腹,、平底。壺面施彩,,圖案絢麗,。它先以黑彩描繪出花紋,,再用白彩在黑彩上勾勒輪廓。圖案由上至下分別形成紋飾帶,。最頂部繪黑白彩同心圓,。肩部由平行線構(gòu)成圖框,內(nèi)填多個(gè)黑地白彩渦紋,。腹部飾三角紋,,正反交錯(cuò)排列,構(gòu)成連續(xù)的紋飾帶,。底部繪聯(lián)珠紋,,在黑地上加白點(diǎn)。在鼓腹中部與扁平面相對(duì)的部位還有帶橫向穿孔的小鈕,。這個(gè)小鈕的特別之處就是穿孔,,是空心的,具有了穿過繩索,、增強(qiáng)背負(fù)穩(wěn)定性的意義,。

背壺是大汶口文化時(shí)期特有的水器,可以盛水或用來汲水,,固定在背上,,行走時(shí)不用擔(dān)心壺內(nèi)的水濺出或傾覆。背壺腹部的一側(cè)面加工成扁平造型,,擴(kuò)大了壺身與人體接觸的面積,,既增加了穩(wěn)定性,又避免了鼓腹對(duì)人體的壓迫,,在實(shí)用性與舒適度方面都進(jìn)行了創(chuàng)新,。

責(zé)任編輯:平小娜

濰坊日?qǐng)?bào)社主辦 網(wǎng)站備案號(hào):魯ICP備10207392號(hào)-1 魯公網(wǎng)安備 37070502000004號(hào) 新聞許可證編號(hào):37120180034

新聞熱線:0536-8196500 廣告熱線:0536-8196033 郵箱:[email protected] 濰坊國際風(fēng)箏會(huì)

版權(quán)所有:濰坊日?qǐng)?bào)社(濰坊報(bào)業(yè)集團(tuán)) 濰坊新聞網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司 ? 2007-2021 網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報(bào) “涉互聯(lián)網(wǎng)算法推薦”專項(xiàng)舉報(bào)渠道