明穆宗畫像,。

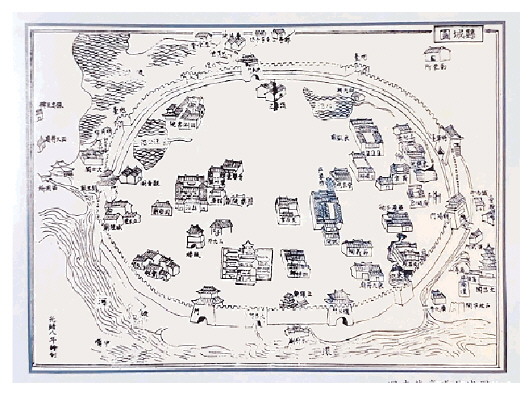

《孝感縣志》所載明末孝感縣城圖,。

馬文煒考中進士后授河南確山知縣,。任職期間,,一意安撫貧弱,,興修水利,,百姓安居樂業(yè),縣內(nèi)穩(wěn)定太平,。政績不俗,,但是都沒有升遷,待到朱載垕當(dāng)政,,官職始升,。

首任確山知縣

六年方能微升

馬文煒于嘉靖四十一年(1562)考中進士,授河南確山知縣,。時年僅29歲,。

確山縣位于河南省南部,,淮河北岸,西依桐柏,、伏牛兩山余脈,,東眺黃淮平原,歷史上被譽為“中原之腹地,,豫鄂之咽喉”,,時屬汝寧府。馬文煒任職期間,,勤政清廉,,剛正不阿,留下許多美談,。

確山年年大旱,,百姓流離失所,他一上任就帶領(lǐng)百姓興修水利,,共開河渠一百多條,,開發(fā)出黃河退水灘地百余頃,他按出力的多寡等次,,把開墾出的良田免費分與清淤開荒的貧民,。

確山民風(fēng)閉塞,不知生產(chǎn)之道,。馬文煒從老家請來種地能手傳授技術(shù),。他還號召民眾種植桑榆,優(yōu)化水土,,發(fā)展紡織業(yè),。

馬文煒在確山盡管心系百姓,扶植良善,,迅速改變當(dāng)?shù)孛婷?,讓百姓過上吃飽飯的日子,但他無法改變自己的處境,。他既無錢財孝敬上司,,又忙于政務(wù)不去各司走動。因此負責(zé)考課政績的掌道御史把他列為最末,,得不到提升,。

本來明朝規(guī)定知縣的任期為三年,通過任期考核可升遷知府或同等京官,。但是馬文煒兩屆俸滿,,考核后全縣賦稅無拖欠、府庫無虧空,、刑案處理得當(dāng),,馬文煒卻連續(xù)兩屆都沒升遷,,一直待在確山六年沒有“挪窩”。

從大環(huán)境來說,,他趕上皇帝不上朝,、明廷首輔嚴嵩當(dāng)?shù)溃皇终谔?,馬文煒一直沒有機會提拔,。

直到嘉靖四十五年(1566)十二月十四,世宗朱厚熜駕崩,,傳位裕王朱載垕(hòu),。新帝著手改革遺留的歷史問題與各種弊政,一些不得志的官員得到錄用,,馬文煒方得以微升,,調(diào)都察院任職監(jiān)察御史(正七品),被派到山西道代表部院衙門負責(zé)監(jiān)控處置該地政務(wù),。

頻繁調(diào)動干練有為

入首輔張居正視線

馬文煒上任后進入頻繁調(diào)動階段,,一年之內(nèi)由山西道又到浙江道,最后接到兩淮巡鹽的調(diào)令,。巡鹽即“鹽官”,。明朝僅在兩浙、兩淮,、長蘆,、河?xùn)|四地有鹽政,巡鹽的主要任務(wù)就是解決朝廷的財政困難,。四地這種“煮海為鹽”的經(jīng)濟形態(tài)在秦漢時期出現(xiàn),,是中央與地方課稅主要來源。馬文煒不負所望,,任上通過調(diào)查研究,,不斷建言,革除弊端,。例如:

《大明穆宗莊皇帝實錄》卷二十二所記,,隆慶二年(1568)七月,御史馬文煒針對兩淮,,余鹽銀近多,,移借不便,,提出革除弊端的奏報,。

卷之二十八所記,隆慶三年(1569)三月,,戶部復(fù)兩淮巡鹽御史馬文煒議,,將各處鹽運司官俱久任三年以后升遷,,要任內(nèi)稽查完,方許離任等賞罰措施……

朱載垕短命,,即位后將朝政交給閣臣,,自己深居宮中,縱情聲色,。隆慶六年(1572)五月,,在位僅6年的他身亡。10歲的太子朱翊鈞登基,,年號“萬歷”,。由于新帝年幼,張居正“慨然以天下為己任”,,精心輔佐少年天子讀書習(xí)政,,在慈圣皇太后的支持下,于吏治,、國防,、賦稅、交通,、書院諸方面大刀闊斧推行“萬歷新政”,。

隨著萬歷朝政進入張居正時代,馬文煒官場生涯又翻開了新的一頁,。

朱載垕駕崩后,,首輔張居正開始為自己籠絡(luò)人才,馬文煒因為年輕干練納入他的視線,,官職隨即跨了一個大臺階:升任德安知府,。

德安知府任上

勤政廉潔為民

德安府是北宋宋徽宗因自己曾在此任職登大位后升格為府,明朝時湖北與湖南組成湖廣省,,德安府管轄安陸,、應(yīng)城、孝感,、應(yīng)山(今廣水市),、云夢5個縣,治所就在安陸,。安陸城以前是軍事要地,。據(jù)《梁書·韋叡傳》:“叡至安陸,增筑城二丈余,,開大塹,,起高樓。”韋叡是南朝梁武帝的名將,,著名的軍事家,,到府城維修增筑過城防,。

北宋時,城址呈方圓形,,位于涢水東岸,。城墻高大,雄偉壯觀,。據(jù)《安陸縣志》載,,城有四門,各修城樓,,便于登城遠眺,。圍環(huán)1314丈,計程7里3分,,垛口1132個,。四門城內(nèi)有府署、縣署,,城內(nèi)外有很多寺,、廟、庵,、殿,、樓、臺,、亭,、閣等古建筑,以“三臺”“八景”最著名,。建筑在城墻上的浮云樓,、太白樓、文昌樓等,,引來文人游客,,觀覽題詠,留下不少詩篇,。

然而,,元明之際,戰(zhàn)亂頻繁,,府城毀圮嚴重,。明朝建立后,洪武二年(1369),,守御千戶王興有筑修,,馬文煒在此基礎(chǔ)上又做了修建加固,還在孝感筑起城墻。

封建社會歷朝歷代為保境安民,,各縣城都有城墻,但是馬文煒初到屬地孝感巡視,,卻感到孝感似是一例外,,四周沒有高大城垣,只有幾段殘存的矮土墻,。原來,,孝感在元代至正年間建有城墻,不過當(dāng)時泥土夯筑,,非常簡陋,。歷經(jīng)三百年的風(fēng)雨戰(zhàn)火,都已焚毀坍塌,。

馬文煒回府就寫奏折,,因把持朝政的張居正就是湖廣人,時朱載垕一朝經(jīng)濟對外開放,,積累白銀豐厚,,很快得到批復(fù)撥款。馬文煒自萬歷元年(1573),,組織民工掃除殘存土墻,,改建磚墻。最后筑起了高一丈,,周圍七里三分(約3650米),,擁有朝陽、復(fù)旦,、文昌,、時薰、迎祥,、拱辰六個城門的孝感新城,。

德安還是宣宗時相國楊溥因與兒子那著名對話而連升6級任職的地方。當(dāng)年楊宰相問兒子:“哪個地方官最壞,?”兒子脫口就答:“天臺縣縣令范理招待最差,,不像別的地方那么討好。”楊溥卻從兒子的回答中發(fā)現(xiàn)了一個清官,,將他升至德安知府,。馬文煒自萬歷元年(1573)到德安走馬上任,保持和發(fā)揚了前輩勤政為民的廉官風(fēng)范,。他輕裝簡行,,深入各地調(diào)查民情地勢后,組織人力物力修建塘堰,建閘排水,,灌溉農(nóng)田,。

《孝感縣志》記,明萬歷元年(1573)德安知府馬文煒修建擐河西岸的孝感黃絲垸,;明萬歷二年(1574)建修漢川,、應(yīng)城兩縣交界的府河郭家垸。

垸是湖南,、湖北兩省在湖泊地帶擋水的堤圩,。馬文煒深知這里不同于確山,在了解到圍垸是湖邊漁民的重要捕撈方式后,,從任職的第二年開始,,發(fā)動百姓大搞圍垸筑堤,在湖里筑起一片片矮壩,。湖水上漲時讓魚蝦進入,,水退后,大小魚蝦滯留在圍子里讓百姓捕撈,,增加收入,。

責(zé)任編輯:邢敏

一審:韓鎮(zhèn) 二審:劉鵬 三審:王志剛